COVID-19で二輪車に注目集まる、通勤手段や物流に、先進国でも:製造マネジメントニュース(2/2 ページ)

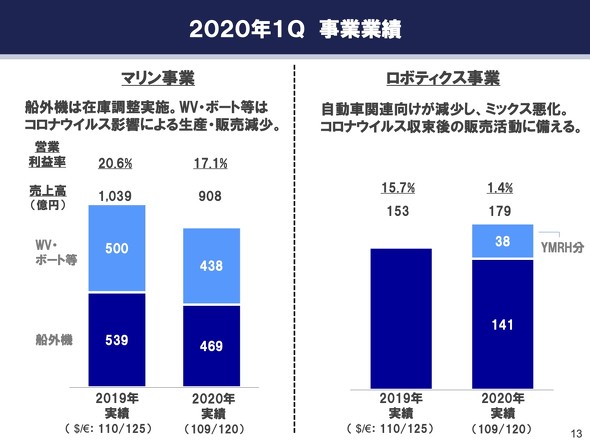

表面実装機などを手掛けるロボティクス事業は、売上高が前年同期比17.0%増の179億円、営業利益は同89.3%減の3億円となった。アジア地域で表面実装機の販売台数が増加したが、営業損失12億円のYMRHを子会社化したことが響いた。YMRHの収益を除くと、営業利益率はおよそ10%だった。

ロボティクス事業は、前期からの伸びていた受注を生かして増益を目指す時期となるはずだったが、COVID-19の影響によって自動車業界の投資が抑制され、モデルミックスが悪化した。自動車業界の投資が回復するのは、早くても2020年後半で、場合によっては2021年からになると見込む。

モデルミックスの改善に向けては、5Gによって需要拡大が期待されるスマートフォン・通信分野に注力する。この分野はYMRH傘下の新川やアピックヤマダが大手顧客と取引実績があるという。両社が足掛かりを作り、大手企業との取り引きを狙う。

COVID-19で見直される二輪車

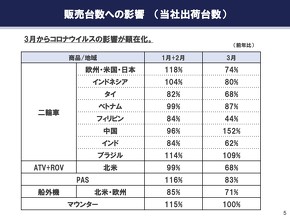

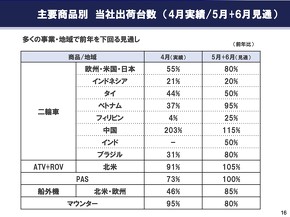

ヤマハ発動機 代表取締役社長の日高祥博氏は、「COVID-19を受けて移動に対するニーズや価値観の変化が現れている」と語った。例えば、ASEANで多いバイクタクシーは接触を避けるために敬遠され始めており、自分のモビリティを所有したい人が増える可能性がある。また、渋滞が激しい中で物流の機動性を高めるため、二輪車へのニーズが高まっているという。物流向けに二輪車のレンタルやファイナンスを組み合わせたビジネスモデルが拡大すると見込む。

また、飛行機に乗ることをリスクと捉える傾向が強まり、旅行が減ることで近場で余暇を過ごす筆も増えそうだ。実際に、米国ではマリン事業の製品、ダートバイクやバギーなどの売れ行きが好調だ。

公共交通機関での通勤に対する不安から、日常の移動手段としてのバイクの受注も伸びているという。ドイツでは在庫切れの状況で、米国でも排気量100〜200ccのダートバイクの需要が高まった。日本でも二輪車が見直されており、先進国でその傾向が強い。日高氏はこれについて「買おうと思えば買える人たちの動きだ」とする。新興国も心理的には先進国と同じだが、金融面で欲しくても買えない状況が出てきかねない。先進国と同様の理由で需要拡大が期待できるかは不透明な状況だという。

関連記事

ヤマハ発動機の自動運転車は路面を見て走る、磐田市で2年間の実証実験開始

ヤマハ発動機の自動運転車は路面を見て走る、磐田市で2年間の実証実験開始

ヤマハ発動機は2019年6月27日、静岡県磐田市の本社で会見を開き、低速自動運転車を使った2年間の公道実証実験を同市で開始すると発表した。 乗り物の部品でできた楽器、2社の“ヤマハ”が融合する

乗り物の部品でできた楽器、2社の“ヤマハ”が融合する

ヤマハとヤマハ発動機は、合同デザイン展「Yamaha Design Exhibition 2018 “Tracks”」(2018年10月12〜14日、六本木ヒルズ)を開催し、モビリティの部品によって構成された演奏装置「&Y(アンディ)03 eMotion Tracks」を初披露した他、両社のコンセプトモデルや製品の展示を行った。 ヤマハ発動機が駆動用モーターの試作開発をサポート、最大200kWまで対応

ヤマハ発動機が駆動用モーターの試作開発をサポート、最大200kWまで対応

ヤマハ発動機は2020年2月4日、四輪車を含めたモビリティ向けの電動モーターユニットの試作開発受託を開始すると発表した。社外に試作ユニットを提供し、市場ニーズを発掘する。 ヤマハ発動機の半導体後工程装置子会社が発足、“どん底”からのV字回復目指す

ヤマハ発動機の半導体後工程装置子会社が発足、“どん底”からのV字回復目指す

ヤマハ発動機子会社のヤマハモーターロボティクスホールディングス(YMRH)が2019年7月〜2021年末まで2年半の中期経営計画を発表。2020年上期までに生産拠点再編を行うなどして、足元で営業赤字に陥っている業績を、2021年に売上高351億円、営業利益21億9000万円のV字回復を目指す。 ヤマハ発動機唯一のフェローはインテル出身、2030年に向けデジタル改革に挑む

ヤマハ発動機唯一のフェローはインテル出身、2030年に向けデジタル改革に挑む

ヤマハ発動機がIoTやAIに代表されるデジタル戦略を加速させようとしている。このデジタル戦略を推進しているのが、インテル出身であり、同社唯一のコーポレートフェローでもある平野浩介氏だ。平野氏に、ヤマハ発動機のデジタル戦略について聞いた。 ヤマハ発動機の戦略拠点、徹底した製販一体化で短納期化を実現

ヤマハ発動機の戦略拠点、徹底した製販一体化で短納期化を実現

ヤマハ発動機は、表面実装機や産業用ロボットの開発、製造、販売を行う「新浜松IM事業所」を完成。新拠点を軸に製販一体化を強化しIM事業部の売上高600億円、利益率20%の目標達成を目指す。 トヨタホンダのトップが考える、「アフターコロナと移動の在り方」

トヨタホンダのトップが考える、「アフターコロナと移動の在り方」

小さなマイカーが普及できるような、運転免許と税制が今こそ必要。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

コーナーリンク