実際の現象とCFD 〜翼の揚力の解析を例に〜:初心者のための流体解析入門(8)(2/2 ページ)

翼の空気の流れを流体解析ソフトで可視化する

では、実際にこれらの数値を流体解析ソフトで確認してみましょう。

翼の断面は、前述の通りNACA 2412を使用します。これを基に、翼のコード長は1m、翼の長さは5mとします。このモデルを3D CADで作成し、迎え角の値を0度から5度刻みで設定していき、その形状を流体解析ソフトにインポートします。流体解析ソフト側では時速100ノットを想定し、秒速約50mとして定義します。

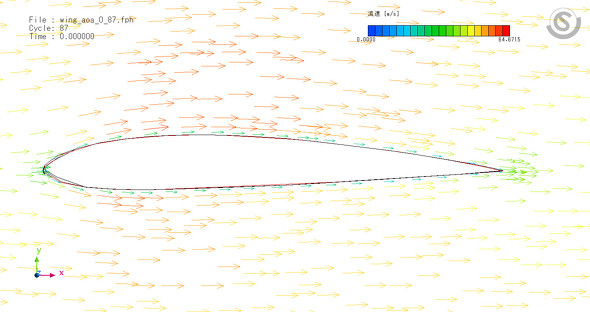

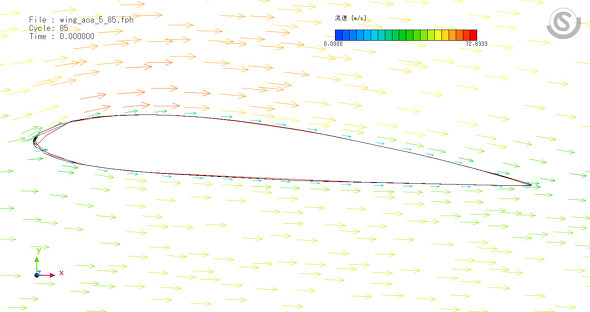

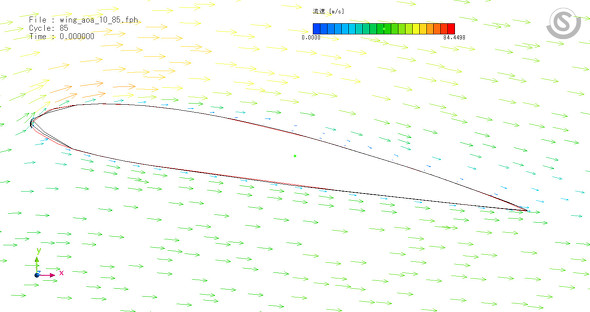

まず、翼の断面から見た空気の流れを確認していきます。

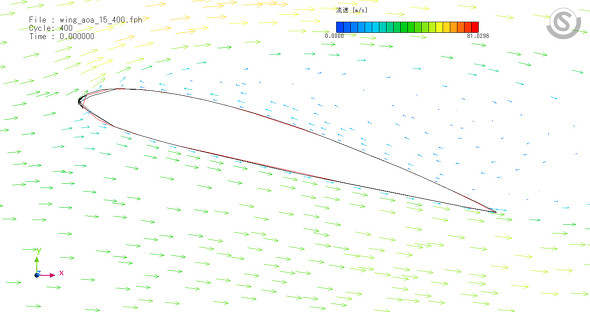

図6 迎え角15度:翼の上面の大部分で流れが剥離して渦を巻いている(RANSで解いているため、渦はきちんと表現されていないが、この状態でもある程度は見当が付く)。また、定常解析で計算しているが、失速するような状態になっていると、なかなか計算も収束しない(クリックで拡大)

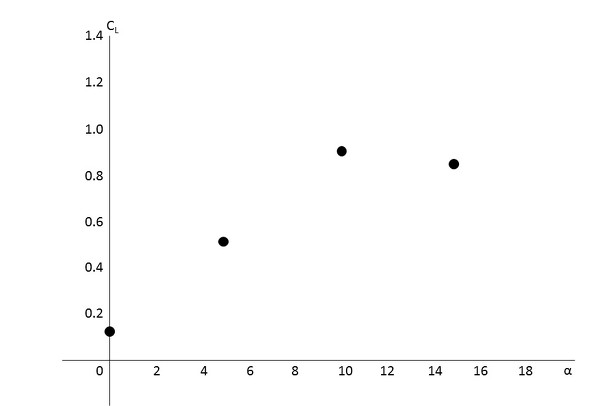

図6 迎え角15度:翼の上面の大部分で流れが剥離して渦を巻いている(RANSで解いているため、渦はきちんと表現されていないが、この状態でもある程度は見当が付く)。また、定常解析で計算しているが、失速するような状態になっていると、なかなか計算も収束しない(クリックで拡大)こうして得られた情報を基に、CLとαを以下のようにプロットしてみました。

結果からいうと、傾向は比較的よく捉えられている半面、精度の面では少々不正確な結果になりました。実際のNACA 2412よりも、全体として低い値になっています。モデルの設定において、まだきちんと考慮できていないパラメーがあるので、もう少し設定を見直す必要がありますが、傾向としてはきちんと捉えられた結果だと考えられます。

「流体解析は、構造解析以上に捉えどころがない」と感じている方は多いと思いますし、何よりも設定に用いた前提条件次第で解析結果が大きく左右されます。流体解析ソフトに慣れるという意味では、何かしら実験などで確かな情報が既に得られている現象を題材にして、解析を進めてみるのがよいかもしれませんね。(次回に続く)

Profile

水野 操(みずの みさお)

1967年生まれ。mfabrica合同会社 社長。ニコラデザイン・アンド・テクノロジー代表取締役。3D-GAN理事。外資系大手PLMベンダーやコンサルティングファームにて3次元CADやCAE、エンタープライズPDMの導入に携わった他、プロダクトマーケティングやビジネスデベロップメントに従事。2004年11月にニコラデザイン・アンド・テクノロジーを起業し、オリジナルブランドの製品を展開。2016年に新たにmfabrica合同会社を設立し、3D CADやCAE、3Dプリンタ関連事業、製品開発、新規事業支援のサービスを積極的に推進している。著書に著書に『絵ときでわかる3次元CADの本』(日刊工業新聞社刊)などがある。

関連記事

設計者CAEとは何なのか

設計者CAEとは何なのか

機械メーカーで3次元CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者から見た製造業やメカ設計の現場とは。今回は設計者CAEについて考える。 材力とFEMをシッカリ理解して、シッカリ解析!

材力とFEMをシッカリ理解して、シッカリ解析!

小難しい有限要素法を数式を使わずに解説する。まずは有限要素法の歴史を振り返り、解析の基本的な考え方を確認。 シミュレーション主導設計の実現に向けた八千代工業の挑戦

シミュレーション主導設計の実現に向けた八千代工業の挑戦

八千代工業は、ダッソー・システムズ主催の「Dassault Systemes User Conference 2019」において、「CATIA、Abaqus、Isightを使った樹脂製燃料タンクの最適設計技術の構築と設計者展開」をテーマに講演を行った。 構造解析メインだったSIMULIA、ついに流体と電磁界へ

構造解析メインだったSIMULIA、ついに流体と電磁界へ

ダッソー・システムズ(以下、ダッソー)は2018年10月1日、同社のCAEシステム「SIMULIA」に関する記者発表会を開催した。2016〜2018年にかけて買収したCAE技術とSIMULIAの統合、同社のクラウド基盤「3DEXPERIENCEプラットフォーム」との連携に関する進捗について説明した。 Ferrari GTレーシングカーの設計を加速、最先端シミュレーションソフトの活用で

Ferrari GTレーシングカーの設計を加速、最先端シミュレーションソフトの活用で

ANSYSとFerrari Competizioni GTは、新たな協業により、GTカーの設計を加速したと発表した。ANSYSの最先端ソフトウェアを活用し、従来と同じ開発期間とリソースで3倍のシミュレーションができるようになった。 汎用CAE「ANSYS 2019 R1」、構造解析は「いかに速く、効率的に解析ができるか」

汎用CAE「ANSYS 2019 R1」、構造解析は「いかに速く、効率的に解析ができるか」

アンシス・ジャパンは2019年2月1日、同社の汎用CAEの最新版「ANSYS 2019 R1」に関する記者説明会を開催した。発表会前半では流体解析と構造解析、電磁界解析といった分野別製品、後半ではシステム解析関連製品について紹介した。本稿はそのうち、構造解析ツールと電磁場解析関連のトピックについて紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 3DEXPERIENCE World 2026開幕 注目は3D UNIV+RSES、AIコンパニオン、革ジャン!?

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- Subaru of America、3Dプリンタ用高速ヘッド導入でツール開発時間を50%以上短縮

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- パナソニックグループのデザイン経営の実践知を体系化したプログラムを社外提供