人作業をロボットとITで徹底支援、正味作業時間83%減を実現したOKI富岡工場:スマート工場最前線(5/5 ページ)

協働ロボットで自動化が進んだからこそ必要になること

ただ、協働ロボットで自動化が進んだからといってすぐに生産性向上が進むわけではない。白崎氏は「協働ロボットは、産業用ロボットと比べると当然だが、人間の作業と比べて、作業スピードが遅い。24時間作業が可能だという利点はあるものの、同じ時間で同じ作業をしているのでは人手でやった方が効率がよいという考え方になる。この作業スピードをどう高めるかというのがポイントとなっていた。さらに自動化を行えれば不良が出た場合に不良を作り続けてしまうという課題がある。これを起こさないためにどうするかというのもポイントだった。加えて、ロボットの設定変更により立ち上げ時間がかかるということも課題となっていた」と協働ロボット導入時の課題について述べる。これら3つの課題を一つ一つクリアし、作業効率を実現したという。

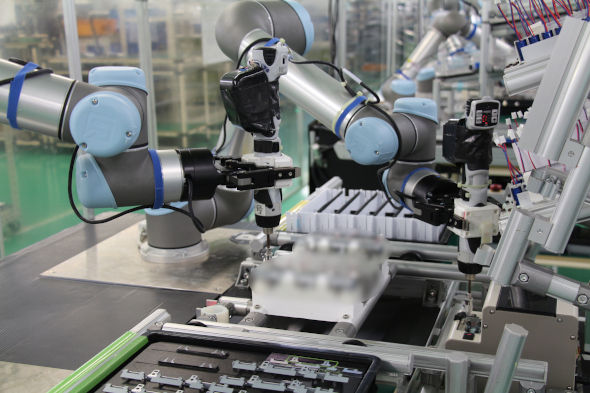

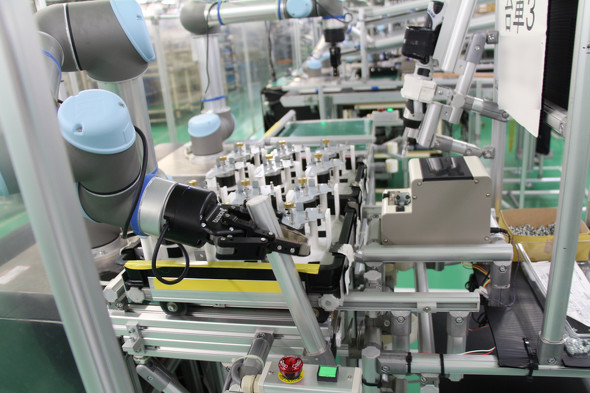

作業スピードについては、共通モジュールで設置された2つの協働ロボットで同時に作業を行うことで効率を上げることに成功した。人間が1人で1個ずつ作業するのに対し、2個ずつ作業を行うことでスピードを上げたという形になる。これにより「人による作業と比べても作業が早くなった」(白崎氏)。

不良を出さない仕組みについては、基本的に各作業で毎回検査を行う仕組みを組み込むことで、作業品質を確認できるようにした。画像検査なども活用する。不良が出た場合には作業を止めて、作業員へアラートを出す仕組みを導入することで不良を出し続けることなく、さらに停止時間をできる限り短くできるようにしている。

立ち上げ時間の短縮化については、専用台車を共通モジュールに設置するときに、正しい位置に設置した場合、自動的にスイッチが入る形とした。これにより、すぐに作業パターンを認識し作業を行えるようにしている。

これらの取り組みにより、正味作業に6人がかかっていたところを1人で実現できるようなめどが立ちつつあるという。「作業は基本的にはロボットが行い、人がサポートするようなモノづくりの世界が実現しつつある。既に実績は出つつあるので、これをさらに工場内、他の工場へ広げていきたい」と白崎氏は語っている。

関連記事

スマート工場の土台に、OKIがグループ内で生産改革大賞

スマート工場の土台に、OKIがグループ内で生産改革大賞

OKIは自社グループの生産革新活動について、グループ内で表彰を行う「生産改革大賞」を実施した。今回からサブテーマとして「みえる、つながる、いきる」を置き、将来的なOKIグループ発のスマート工場モデルの土台としていく考えだ。 “お手製AI”でロボットを強化学習、技術者工数を10分の1にしたOKIデータの革新

“お手製AI”でロボットを強化学習、技術者工数を10分の1にしたOKIデータの革新

OKIデータ LED統括工場では、カラープリンタのLED関連部品の組み立て工程において、双腕ロボットと強化学習を組み合わせることで最適化を実現し、生産ライン構築における技術者の工数を10分の1に削減することに成功したという。 進撃の国産EMS、沖電気が描く日本型モノづくりの逆襲

進撃の国産EMS、沖電気が描く日本型モノづくりの逆襲

国内工場が逆境に立つ中で“製造現場の強さ”そのものを武器とし、国産EMSとして業績を伸ばしているのが、沖電気工業 EMS事業本部だ。最後発の国産EMSとして成功した秘密はどこにあるのか。また日本型モノづくりの勝ち残る道はどこにあるのか。沖電気工業 常務執行役員 EMS事業本部長の清水光一郎氏に話を聞いた。 工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

労働力不足が加速する中、人手がかかる作業を低減し省力化を目的とした「自動化」への関心が高まっている。製造現場では以前から「自動化」が進んでいるが、2019年は従来の空白地域の自動化が大きく加速する見込みだ。具体的には「搬送」と「検査」の自動化が広がる。 自律するスマート工場実現に向け、IoTプラットフォーム連携が加速へ

自律するスマート工場実現に向け、IoTプラットフォーム連携が加速へ

製造業のIoT活用はスマート工場実現に向けた取り組みが活発化している。多くの企業が「見える化」には取り組むが、その先に進むために必要なIoT基盤などではさまざまなサービスが乱立しており、迷うケースも多い。ただ、これらのプラットフォームは今後、連携が進む見込みだ。 見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて、話題になったトピックなどに応じて解説します。第28回となる今回は、スマート工場化において見えてきた正解例について前提となる話を少しだけまとめてみます。 スマートファクトリーはエッジリッチが鮮明化、カギは「意味あるデータ」

スマートファクトリーはエッジリッチが鮮明化、カギは「意味あるデータ」

2017年はスマートファクトリー化への取り組みが大きく加速し、実導入レベルでの動きが大きく広がった1年となった。現実的な運用と成果を考えた際にあらためて注目されたのが「エッジリッチ」「エッジヘビー」の重要性である。2018年はAIを含めたエッジ領域の強化がさらに進む見込みだ。 いまさら聞けない「マスカスタマイゼーション」

いまさら聞けない「マスカスタマイゼーション」

IoT(モノのインターネット)活用などで実現するスマートファクトリーの理想像とされる「マスカスタマイゼーション」。このマスカスタマイゼーションとは何かを5分で分かるように簡単に分かりやすく解説します。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

コーナーリンク