72時間オートフォーカス、体内の細胞を長時間観察できる電気顕微鏡:医療機器ニュース

東北大学が、オートフォーカス機能と自己再生機能を持つ電気顕微鏡の開発に成功した。ピント調節をしなくても、体内にある35兆個の細胞を長時間直接観察できる。

東北大学は2018年11月1日、オートフォーカス機能と自己再生機能を持つ電気顕微鏡の開発に成功したと発表した。同大学未来科学技術共同研究センター 教授の寺本章伸氏らによる研究成果で、従来型の光学顕微鏡と異なり、ピント調節をしなくても35兆個以上に及ぶ体内の細胞を長時間直接観察できる。

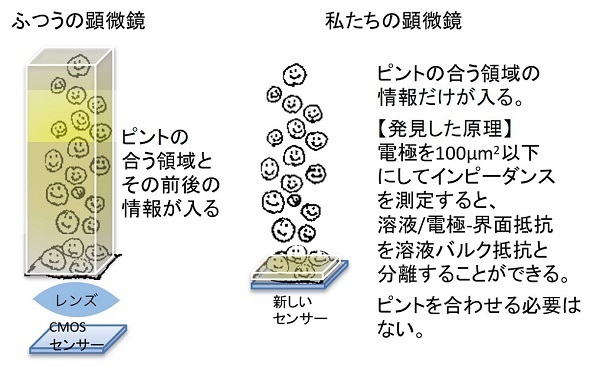

同研究では、電極表面に生じる固体および液体界面のインピーダンスと、電極に挟まれた液体のインピーダンスを周波数特性から分離できることを発見した。今回開発した電気顕微鏡は、この手法を応用したもので、極薄の界面を振動子として扱うことにより被写体深度(ピントが合う範囲)を数μm以下におさめることに成功した。電子顕微鏡に密着させた被写体の電気化学的な特性をそのまま撮影できるので、撮影時にピントを合わせる必要がない。

また、電気化学的な特性や振動子を応用する場合、長時間の測定は困難だったが、新開発の電気顕微鏡では、液体でできている振動子が自動的に更新され、振動子としての機能が劣化することなく再生し続ける。この自己再生機能により、細胞の運動を72時間にわたって観察できた。

同顕微鏡の素子は注射針などにも搭載でき、レントゲンや内視鏡と同様に、人体イメージング技術の開発に貢献すると考えられる。これまで困難だった身体の表面に出ていない35兆個の細胞の観察が可能になったことで、例えば、がんなど細胞に原因のある病気の早期発見につながることが期待される。

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 子どもの顎発育をサポートする拡大装置を開発、矯正中でも違和感なく

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- CT画像上で脳脊髄液腔を抽出する診断支援AI技術を開発

- ロレアルが光技術を応用した赤外線ヘアアイロンとLEDマスクを発表

- のみ込む音をセンサーとAIで検知、高齢者の窒息防止へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

関連記事

細胞の挙動観察時間を延ばしたハイスループット細胞機能探索システム

細胞の挙動観察時間を延ばしたハイスループット細胞機能探索システム

横河電機は、細胞の挙動を長時間観察可能なハイスループット細胞機能探索システム「CellVoyager」を発売した。画像解析ソフトウェアを搭載し、3次元画像も解析可能だ。 分解能120nmの超解像顕微鏡を発表、細胞内小器官の微細な変化を観察可能に

分解能120nmの超解像顕微鏡を発表、細胞内小器官の微細な変化を観察可能に

オリンパスは、スピニングディスク型共焦点超解像顕微鏡「SpinSR10」を発表した。分解能120nmの光学性能で、細胞内小器官の微細な変化、細胞内部の構造や信号伝達などの動きをライブ観察できる。 最大520倍の光学拡大機能で細胞レベルまで観察できる超拡大内視鏡

最大520倍の光学拡大機能で細胞レベルまで観察できる超拡大内視鏡

オリンパスは、超拡大内視鏡「Endocyto」の上部消化管用、大腸用の2機種を2018年2月に日本国内で発売する。最大520倍の光学拡大機能により、細胞レベルまでリアルタイムに観察できる。 エンジン燃料噴射や細胞崩壊を撮影できるISO16000の超速度ビデオカメラ

エンジン燃料噴射や細胞崩壊を撮影できるISO16000の超速度ビデオカメラ

島津製作所がISO16000の超高感度と1000万コマ/秒の超高速に対応したビデオカメラを発売する。ISO16000の超高感度撮影が可能になったことで、エンジン燃料噴射や細胞崩壊など微細領域の観察が可能となった。 超解像イメージングで生きた細胞の光エネルギー伝達を可視化

超解像イメージングで生きた細胞の光エネルギー伝達を可視化

理化学研究所は、生細胞超解像・高速イメージングによって、生きた植物細胞内に存在する葉緑体内での「光エネルギー伝達」の様子を可視化することに成功した。この成果は生きた細胞の活動を超解像・高速で継時観察する解析法の基盤になるという。 非染色生細胞画像から細胞の状態解析が可能なソフトウェアを発売

非染色生細胞画像から細胞の状態解析が可能なソフトウェアを発売

横河電機は、細胞イメージングシステムや一般的な光学顕微鏡で撮影された非染色生細胞画像から、細胞の状態解析が可能なソフトウェア「CellActivision」を発売した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 医薬品の安定供給へ、東和薬品と大塚製薬が戦略的協業を開始

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

コーナーリンク

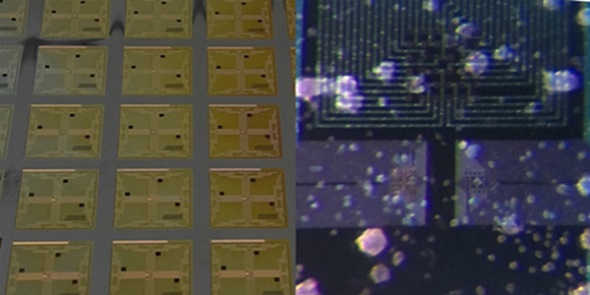

シリコンウエハー上に構築した電気顕微鏡素子。左:通常の写真、右:播種(はしゅ)された動物細胞の顕微鏡写真 出典:東北大学

シリコンウエハー上に構築した電気顕微鏡素子。左:通常の写真、右:播種(はしゅ)された動物細胞の顕微鏡写真 出典:東北大学