ホームアシスタントデバイス「Google Home」は“どうやって”家族を手助けするか:IoT観測所(23)(4/4 ページ)

煩雑になる「タスク」への対応策

HomeKitはこれに対する解決策として、「Name」や「Zone」、それに「Room」「Scene」といった概念を提案している。Nameは個別のデバイスに対してユニークな名前をつけられるもので、Zoneはある領域を示すもの(居間の中で「ソファの周り」とか「暖炉のそば」とか「トイレと浴室」など)、Roomは文字通り部屋である。Sceneは複数のZoneやRoomにまたがるデバイスをまとめて管理できる定義(「外出」「帰宅」)である。

一度RoomなりZoneなりSceneなりを定義し、さらに個々のHomeKitデバイスをそれらへ割り当てる事で、SiriからそのRoomやZone、Sceneを指定して一気に管理ができるうになる、というものである。

この設定をiCloudに保存すれば、他のiOS機器でもその設定を使って操作ができるようになる「はず」(筆者はこれを試せる環境を持ち合わせていない)だが、この登録の手順そのものは、あまり便利とは言いがたい。一方、AllJoynはGroupingの概念を持ち合わせていることは明記されているのだが、最終製品では具体的にどんな形でこれを利用できるのかがいまひとつはっきりしない。

ではGoogle Homeは?というと、これはProject Brilloを補完するものになることは間違いない。照明やサーモスタット(Photo07からも分かる通り、Alphabet傘下のNESTのものだからだ)はいずれもBrilloで接続されている。

2015年の段階では、Brilloベースのデバイスの操作はこんな感じで、「取りあえず出来ます」という以上のものではなかったが、このBrilloの上位層としてGoogle Homeが全体をマネジメントすることで、より使いやすい環境が実現することになる。

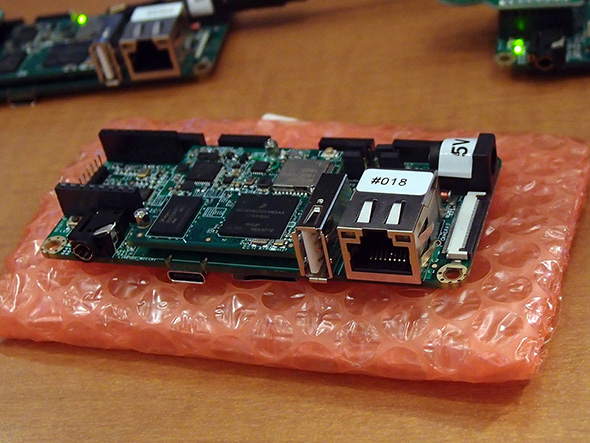

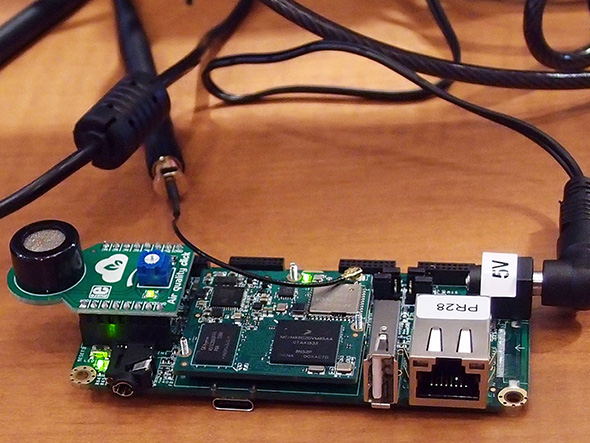

Project Brilloのほうは相変わらず招待制ということで進み具合があまり公開されていないのだが、既にBrilloやWeaveに対応したキットなども展示され始めており(Photo10〜12)、2016年中とされるGoogle Homeの登場時には、対応した製品が登場するのかもしれない。

Photo12:こちらがデモ中のもの。キャリアボード上にはMikroElektronikaのAir quality clickが搭載されており、これで空気の状態を取得してWeave経由で結果をAndroidスマートフォンに送る

Photo12:こちらがデモ中のもの。キャリアボード上にはMikroElektronikaのAir quality clickが搭載されており、これで空気の状態を取得してWeave経由で結果をAndroidスマートフォンに送る関連キーワード

Google Home | Project Brillo | Google Assistant | HomeKit | Weave | AllJoyn | Amazon Echo | IoT観測所

関連記事

Google「Project Brillo」はどこまでApple「HomeKit」と派手に戦う?

Google「Project Brillo」はどこまでApple「HomeKit」と派手に戦う?

Google「Project Brillo」はApple「HomeKit」の対抗馬と目される、家庭向けIoTプラットフォームであり、まだ不明点が多いものの対象の重複はほぼ間違いない。先行するHomeKitに対しどれだけ派手に戦う気か、考察する。 混迷するスマートホーム市場、Amazonが静かに存在感を高める3つの理由

混迷するスマートホーム市場、Amazonが静かに存在感を高める3つの理由

家電見本市「CES」において、Panasonicの参入も発表された「スマートホーム」は大きな話題の1つだった。しかしCES不参加の企業が静かにその存在感を増している。Amazonだ。 戦場はリビングルーム、音声アシスタントを巡る競争で日本勢に遅れ

戦場はリビングルーム、音声アシスタントを巡る競争で日本勢に遅れ

いわゆる「スマートホーム」を目指す各社の取り組みで、AppleやGoogle、Microsoftなどが注目しているのが、音声コントロールだ。「Amazon Echo」や「Nest」「Homekit」などで欧米各社が実用化に向けて走り出す中、日本企業は出遅れているとの声がある。 「Project Brillo」に見るGoogleのIoT戦略

「Project Brillo」に見るGoogleのIoT戦略

「Android@Home」の夢を再び。「Nest」を送り出したGoogleは家庭内にそのターゲットを定め、「Project Brillo」を投入する。Amazonの「Amazon Echo」やApple「Homekit」とリビングのIoTを巡る争いが過熱しつつある。 「家」を変えたサーモスタット「Nest」

「家」を変えたサーモスタット「Nest」

自由度の高さ故にカタチが見えにくい「IoT(Internet of Things)」だが、取り組みが進んだ今、各社の将来像が見えてきた。本稿では前編として、IoTの1つの目標として見えてきたスマートホームについて、Nestの事例を通じて解説する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク