台湾から参加の吸引式マウスが優勝、2位との差はわずか1000分の6秒:第36回全日本マイクロマウス大会2015 レポート(1/4 ページ)

2015年11月20〜22日の2日間、東京工芸大学 厚木キャンパスで「第36回全日本マイクロマウス大会2015」が開催された。今回はマイクロマウスクラシックのエキスパート、フレッシュマンともに、海外勢が優勝した。

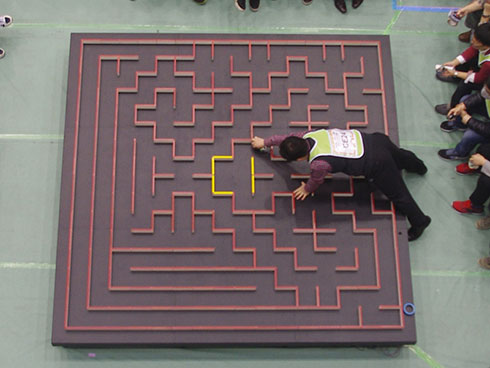

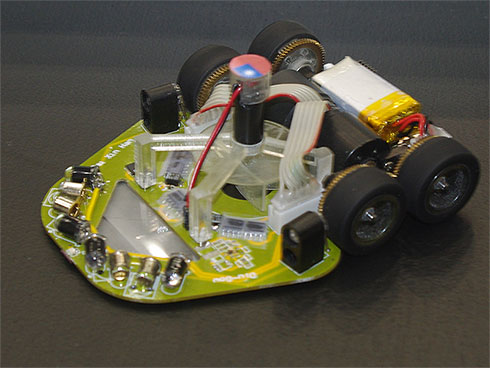

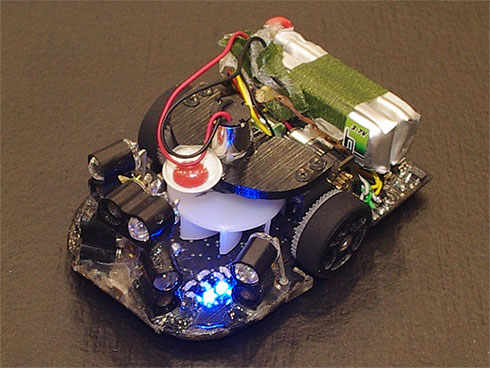

マイクロマウス競技は、複雑な迷路を走破する自立(selfcontained:動作に必要な機能を全て自分で持っていて移動できる)型ロボットだ。手のひらにのるような小さなロボットが1区画18cm/四方256区画で構成される迷路内を、スタートから中央のゴールまで自律(autonomous:一切外部からの操縦などを行わずに自主的に行動できること)で走る。競技時間5分間に5回の走行ができ、一番速いタイムを競う。

マイクロマウス大会は、1977年にIEEE(米国電気電子学会)がマイクロプロセッサの可能性を検証するために自立走行ロボットが迷路を走破する課題を提唱して始まった。日本では、1980年にニューテクノロジー振興財団の主催で「第1回 全日本マイクロマウス大会」が開催されて以来、毎年11月に全日本大会が開催されている。事実上の世界大会だ。

2009年には従来のマイクロマウス競技の迷路とロボットのサイズを2分の1スケールにした「マイクロマウス ハーフサイズ競技」がスタートした。昔は、3kg以上の重量があったというマイクロマウスだが、今では100g以下が主流となっており、今回、最小のマイクロマウスハーフサイズは5.5gだった。

1000分の1秒を争うエキスパートクラス

54台が出場したマイクロマウスクラシック競技 エキスパートクラスを制したのは、台湾から参加したCai,Xin-HanさんとLin,Yu-chihさんの「Diu-Gow」だった。記録は6秒301。2位に入賞した竹本裕太さん「Que」の記録は6秒307。Diu-Gowとの差は、わずか6ミリ秒。まさに1000分の1秒を争う大会だった。

今大会の1位〜3位は吸引式マウスだった。前回に続いて、吸引式マウスが上位を占めている。2014年大会に吸引式マウスで出場したのは、日本勢だけだったが、今回は台湾からも吸引式マウスが登場。制御の難しい吸引式でいきなり優勝した。

2台のマイクロマウスの走りを映像で比べてみよう。

関連記事

吸引式マウス「紫電改」が圧倒的スピードで優勝、若手の躍進も目立つ大会に

吸引式マウス「紫電改」が圧倒的スピードで優勝、若手の躍進も目立つ大会に

世界最古とも言われるロボット競技会「全日本マイクロマウス大会」が開催された。大会には、過去最大258台のマイクロマウスが参加。マイクロマウスクラシック競技エキスパートクラスで、吸引機構を搭載した「紫電改」が優勝。その他にも、若手エンジニアの活躍が目立つ面白い大会となった。 決勝迷路は史上最長の最短経路――トップは何と7秒台、画像処理マウスも大健闘!!

決勝迷路は史上最長の最短経路――トップは何と7秒台、画像処理マウスも大健闘!!

2013年11月23、24日の2日間、流山市生涯学習センター体育館において、「マイクロマウス2013 第34回全日本マイクロマウス大会」が開催された。マイクロマウスクラシック競技(エキスパートクラス、フレッシュマンクラス)、マイクロマウスハーフサイズ競技に合計242台が出場。本稿では86台が出場したクラシック競技エキスパートクラスを中心にリポートする。 走行中の姿勢制御を実装し、目標走行時間を突破せよ!!

走行中の姿勢制御を実装し、目標走行時間を突破せよ!!

市販の組み立てキットで「マイクロマウス」の開発を進める北上くんとえみちゃん。これまで開発してきたプログラムをベースに、センサーで壁の有無を判断しながら迷路内を自律走行させることに成功しました。最終回となる今回は、さらなる安定走行を目指し、「姿勢制御」を実装します。 センサーで壁の有無を判断し、迷路内を自律走行!!

センサーで壁の有無を判断し、迷路内を自律走行!!

市販の組み立てキットで「マイクロマウス」の開発を進めている北上くんとえみちゃん。これまで開発してきたプログラムをベースに、センサーで迷路内の壁の有無を判断しながら、マイクロマウスを自律走行させる。果たしてうまく走ることができるのか!? 台形駆動で脱調を克服! ステッピングモーターをスピードアップ

台形駆動で脱調を克服! ステッピングモーターをスピードアップ

市販の組み立てキットを利用して、「マイクロマウス」の開発を進める北上くんとえみちゃん。オリジナルプログラムを作成し、ようやくマイクロマウスが走り出した。今回は、ステッピングモーターの“脱調”を克服して、より速く走らせる!

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク