ゲノムデータ解析により、3億年の真骨魚類のゲノム進化に迫る:医療技術ニュース

東北大学は、新たな系統解析プログラムと数理モデルを用いて真骨魚類のゲノム形成について解析した結果、約3億年前に真骨魚類の祖先において3回目の全ゲノム重複が起こった後のゲノムの変化について、新たな知見を得たと発表した。

東北大学は2015年11月16日、魚類の中心的グループである真骨魚類のゲノム形成について、新たな系統解析プログラムと数理モデルを用いて解析した結果、約3億年前に真骨魚類の祖先において3回目の全ゲノム重複が起こった後、コピーされた重複遺伝子がまとまって欠失し、急速に現在の姿に近いゲノムに再構成されたことを突き止めたと発表した。同大学、沖縄科学技術大学院大学、琉球大学、日本大学に所属する5人の研究者たちによるもので、研究成果は同年11月16日の週に米国科学アカデミー紀要(PNAS)電子版に掲載された。

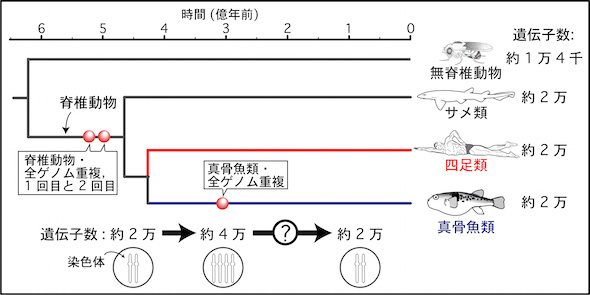

脊椎動物は、今から5億年ほど前の祖先で2回にわたってゲノム(全遺伝情報)が倍になる「全ゲノム重複」を経験した。真骨魚類(約2万6千種が含まれる魚類の中心的グループ)は、さらにもう1回の全ゲノム重複を経験した。これらの全ゲノム重複が脊椎動物の進化にどのように影響をおよぼしたかについては、まだ明らかになっていない。同研究チームは、近年の研究で全遺伝情報が解読された魚類が増えてきたことから、分子系統解析を生かした大規模なゲノムデータ解析を試みた。

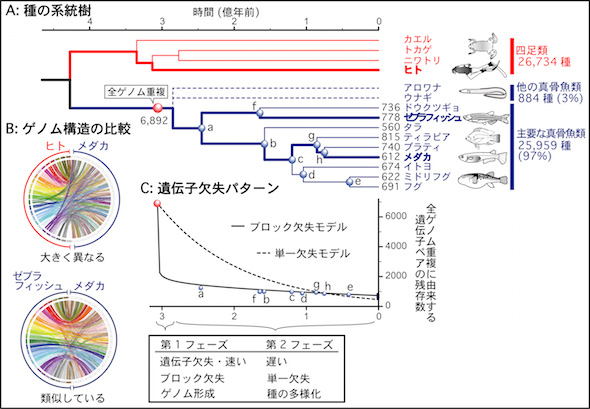

まず、大量のゲノム情報から祖先を同じくする遺伝子を見つけ出すために、進化学の本格的な分析手法を適用した解析プログラムを新たに開発した。そして、それを用いた分析結果と、分岐関係と分岐年代の信頼度が高まった脊椎動物の最新の系統樹を活用して、真骨魚類の進化過程で重複した遺伝子が欠失・残存するパターンを解析した。その結果、全ゲノム重複の後に遺伝子数は急激に減少し(第1フェーズ)、その後は緩やかに欠失(第2フェーズ)していることが分かった。

さらに、遺伝子欠失のメカニズムをモデル化した新たな数理解析を導入したところ、第1フェーズでは、全ゲノム重複後のわずか6千万年余りの短い期間に重複遺伝子の約8割がブロックとしてまとまって失われたと推定された。この段階で真骨魚類の基本的なゲノム構造が形成されたといえる。一方、第2フェーズの緩やかなカーブで示された減少過程は、遺伝子が個別に欠失したものと推定された。真骨魚類では、その97%にあたる約2万6000もの多様な種が第2フェーズで出現している。真骨魚類の爆発的な多様化は、第2フェーズで見られる各系統独自の遺伝子別の欠失や、重複遺伝子の片方あるいは双方の別の機能を持つ遺伝子への変化と深く関わっていると推測される。

今回の成果は、真骨魚類がどうしてこれほどまでに適応・多様化し、繁栄しているのかという疑問を明らかにする手掛かりとなるという。また、今回真骨魚類のゲノム進化を探るために考案されたゲノムの比較解析方法は、遺伝子の由来を明確にした上で生物間比較を可能にするものだ。今後、この比較解析方法を脊椎動物進化の根幹で生じた全ゲノム重複の研究にまで適用することで、脊椎動物の起源と発展の謎に迫る知見が得られることが期待される。

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

- 浴室ぬめりや生乾き臭を1時間で撃退、負イオンがオゾンの酸化作用に作用

- 連邦政府封鎖明けからAI駆動型デジタルヘルス活用が急加速する米国の医療DX

- ゼブラフィッシュ胚でノロウイルスの人工合成に成功

関連記事

「日本はレスキューロボットを開発しても配備される状況にない!!」〜東北大・田所教授が福島原発での活動を報告

「日本はレスキューロボットを開発しても配備される状況にない!!」〜東北大・田所教授が福島原発での活動を報告

IEEE(米国電気電子学会)は「日本のロボット利用に関する現状と課題 〜福島第一原発における災害用ロボット活用事例から読み解く〜」と題したセミナーを開催。国産ロボット「Quince(クインス)」の福島第一原発における活動状況について、その詳細が語られた。そして、なぜ、国産ロボットが真っ先に投入されなかったのか、その理由が明らかに!? 東北大IFSが教える風洞活用の基礎知識

東北大IFSが教える風洞活用の基礎知識

流体に関わるあらゆる現象を調べるために使われる風洞。これが一般向けにも安価に貸し出されていることをご存じだろうか。風洞と最新の関連計測機器などをそろえる東北大学に、風洞の基本や利用時に見落としがちなこと、使用事例などについて話を聞いた。 東北大学とドコモ、妊婦の疾患予防・早期発見に向けた共同研究を開始

東北大学とドコモ、妊婦の疾患予防・早期発見に向けた共同研究を開始

東北大学が保有するゲノム解析・体内物質解析の技術力と、ドコモのモバイル・ヘルスケア技術を融合することで、妊婦特有の疾患予防・早期発見方法を確立するとともに、発症原因の特定を目指す。 東芝と東北大学、日本人ゲノム情報を解析できる遺伝子解析ツールを共同開発

東芝と東北大学、日本人ゲノム情報を解析できる遺伝子解析ツールを共同開発

東芝と東北大学は、日本人ゲノム情報を高精度・低コストで解析できる遺伝子解析ツールを共同開発した。日本人に特徴的な約67.5万カ所のゲノム情報を1枚のチップに搭載し、ワンステップで解読可能にした。 見る角度によって違う映像を視聴できる「多指向映像スクリーン技術」――NTTと東北大が共同開発

見る角度によって違う映像を視聴できる「多指向映像スクリーン技術」――NTTと東北大が共同開発

NTTは、異なる方向から別々の映像を視聴できる映像表現技術「多指向映像スクリーン技術」を東北大学と共同で開発したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク

主要な脊椎動物の進化パターンと遺伝子数

主要な脊椎動物の進化パターンと遺伝子数 真骨魚類・全ゲノム重複後の遺伝子欠失・維持パターン。Bでは、対応する遺伝子を線で結んで示している(色は左側の種の染色体に対応)

真骨魚類・全ゲノム重複後の遺伝子欠失・維持パターン。Bでは、対応する遺伝子を線で結んで示している(色は左側の種の染色体に対応)