学校に3Dプリンタがやってきた! 高校生が初めてのデジタルものづくり体験:未来の授業風景がここに(2/2 ページ)

出力できた! いよいよ競技の開始

長丁場の授業に疲れが見え始めた生徒たち。「本当にあのデザインでできるのかなあ」と半信半疑で待つこと1時間半……。

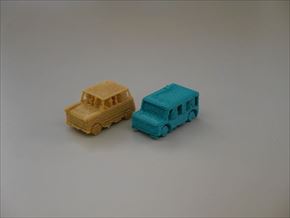

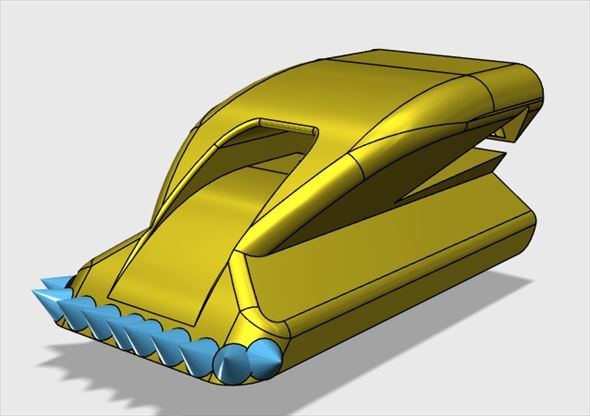

せ、戦車できたー!!(3Dデータはこちら)(左・クリックで拡大)/女子生徒2人の作品、3次元CADを初めて使ったとは思えない出来栄え(左の3Dデータはこちら)(右の3Dデータはこちら)(右・クリックで拡大)

せ、戦車できたー!!(3Dデータはこちら)(左・クリックで拡大)/女子生徒2人の作品、3次元CADを初めて使ったとは思えない出来栄え(左の3Dデータはこちら)(右の3Dデータはこちら)(右・クリックで拡大)ようやくクルマが3Dプリンタで出力されました! ノック式ボールペンで飛ばして遊ぶので、もちろん手のひらサイズです。生徒たちも実物に触れて一気にテンションが上がります。

上位入賞を目指し、生徒たちの目は真剣です。

”3Dプリンタを使った授業”はどうだったか?

無事成功に終わった犢橋高校の3DCAD講習会。企画者である有村先生に、学校教育での3Dプリンタ利用について質問しました(聞き手:MONOist編集部)。

――3Dプリンタを使った特別授業、学校での許可はすぐに下りましたか?

有村先生 こういった授業をする際は、事前に職員会議で承認を得なければならないのですが、どの先生も好意的ですぐに承認をもらうことができました。同僚の先生方もすごく興味を持っていました。強いて問題視された点を挙げると、運用コスト(電気代や材料費)についてです。

――実際に3次元CADの講習から3Dプリント出力までを半日の授業で行ってみてどうでしたか?

有村先生 生徒たちが斬新なデザインをどんどん作り上げていくので本当に驚きました。自分が考えたクルマが実物となって3Dプリンタから出てくる瞬間、皆とても喜んでいたのでやって良かったなと思います。また、時間は丸々半日かかってしまいましたが、1日で3次元CAD講習/3Dプリント出力/それを使った競技会までできたのは、モノづくりの流れが良く伝わるやり方だとあらためて思いました。

――逆に今後の授業化に向けて、課題はありましたか?

有村先生 今回は「半日で終わらせる」という時間の制約があったので、20人という人数制限を設けましたが本当は通常の1クラスの人数、約40人で実践したいところです。しかし、やってみて分かったのは、教師1人で教えきるのは工夫しないとかなり難しいかもしれません。今回は、新井原さんたちのサポートもあり成功することができたと思います。また、3次元CAD講習自体も1コマでやり切るには、もう少し作成物の自由度を狭めないと間に合わないと感じました。通常の授業に組み込むには、もう少し検討が必要だと思います。

今回の3DCAD講習会を振り返り、有村先生は「モノづくりの課題というのは正解がなく、個人の考えが出せるものなので、教育者としてどんどん取り入れて行きたいです。3Dプリンタを活用したモノづくりは老若男女楽しめるので、授業の中だけでなく、地域交流にも役に立ちそうだと考えています」と話してくれました。

まさか3カ月前に初めて3次元CADを学んだ先生とは思えないほど、先生自身の技術も向上していたことに驚きました。最新の機器と接するという学びだけでなく、”何かを作る楽しさ”を手軽に味わえることが、3Dプリンタをはじめとするデジタルファブリケーションのいいところだとあらためて感じた1日でした。

関連記事

オリジナル「ミニ四駆」ボディを手に入れよう!

オリジナル「ミニ四駆」ボディを手に入れよう!

タミヤの「ミニ四駆」を題材に、無償3次元CADでミニ四駆の“オリジナルボディ”を3Dモデリングし、3Dプリンタで出力するまでを解説する連載。第1回では、ミニ四駆のレギュレーションやシャーシの種類、実際に3Dモデリングを進める前に押さえておくべきポイントについて解説する。 3Dプリンタでマイミニ四駆を作る、親子教室

3Dプリンタでマイミニ四駆を作る、親子教室

タミヤ協力の下、3D-GANが3Dプリンタでマイミニ四駆を作る親子教室を開催しました。約3時間で形状作成から3D出力、コースで走行まで体験できるという盛りだくさんな内容になりました。 昭和の遊びが3Dプリンタと融合したら? 「モデ1GP」誕生まで

昭和の遊びが3Dプリンタと融合したら? 「モデ1GP」誕生まで

最高の1日だった……。 デジタルファブリケーション時代のモノづくり――「Product for 1000」【前編】

デジタルファブリケーション時代のモノづくり――「Product for 1000」【前編】

パーソナル3Dプリンタ「ダヴィンチ」シリーズを手掛けるXYZプリンティングジャパンが、日本のモノづくり分野で活躍する個人・団体を3Dプリンタで支援する活動をスタートさせた。その第1弾として、“ものづくり系女子”神田沙織氏が実施する「Product for 1000」という大分県立芸術文化短期大学での特別講義が選ばれた。学生らが自分を含めた1000人の人が欲しいと思うモノを作る。 モノづくり素人が“何か”を作る無謀なプロジェクト始動

モノづくり素人が“何か”を作る無謀なプロジェクト始動

「Product for 1000×3Dモデラボ×Mozilla Japan」特別企画。3Dプリンタをはじめとするデジタルファブリケーション機器の普及・発展により、“個人のモノづくり”がより身近になってきたというけれど本当なの? どうやって始めるの? そんな疑問を持ったモノづくりド素人が「だったら自分たちで実践してみよう!」と、「Product for 1000」というフレームワークを使い、モノづくりプロジェクトを立ち上げた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 3DEXPERIENCE World 2026開幕 注目は3D UNIV+RSES、AIコンパニオン、革ジャン!?

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- Subaru of America、3Dプリンタ用高速ヘッド導入でツール開発時間を50%以上短縮

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- パナソニックグループのデザイン経営の実践知を体系化したプログラムを社外提供

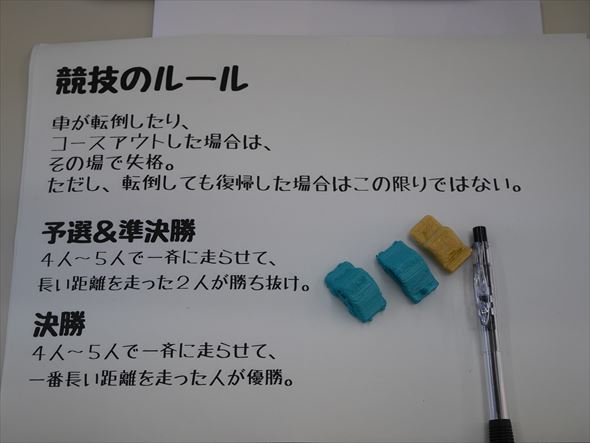

競技スタート! 4人一斉にボールペンでクルマをはじいていく

競技スタート! 4人一斉にボールペンでクルマをはじいていく 有村先生が考えたルール

有村先生が考えたルール 競技中盤から座ってスタートさせるやり方がはやり出す

競技中盤から座ってスタートさせるやり方がはやり出す 結果は3年生の男子生徒が優勝! かっこいいデザイン!

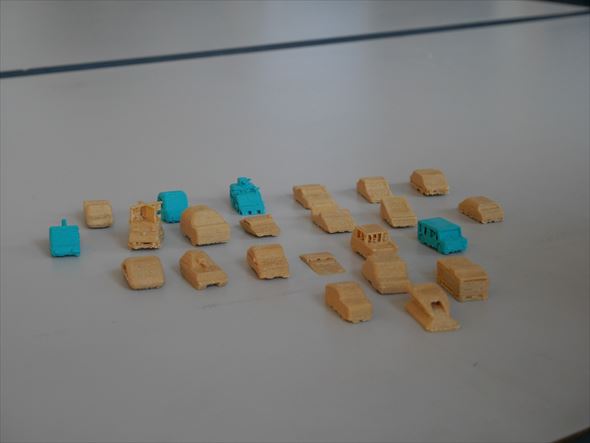

結果は3年生の男子生徒が優勝! かっこいいデザイン! 「3DCAD講習会」で作られたクルマの数々!

「3DCAD講習会」で作られたクルマの数々! 生徒がたち作った作品群は

生徒がたち作った作品群は 無事に授業をやり切った有村先生。こんな先生に会いたかった!

無事に授業をやり切った有村先生。こんな先生に会いたかった!