古くて新しい開発手法「バイオミメティクス」――生物に未来のモノづくりを学ぶ:ナノテクノロジー(2/3 ページ)

その歴史は1930年代から

下村氏が紹介したバイオミメティクスの事例は21世紀以降のものだが、同氏によればバイオミメティクスの先行概念は1930年頃にまでさかのぼるという。「身近な例では、今やあらゆるものに使われているナイロンは、カイコの繭(まゆ)から製造される絹糸を模倣して生まれたもの。面ファスナー、いわゆるマジックテープや電子回路のシュミットトリガも古くからあるバイオミメティクスの実用例」(下村氏)。

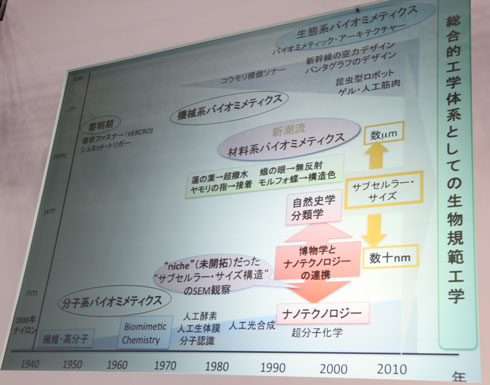

こうした古い歴史を持つバイオミメティクスだが、下村氏は「21世紀に突入して以降、欧州や米国を中心に再び注目が集まりつつあり、研究も活発化している」と語る。その背景について同氏は、20世紀後半から21世紀にかけてのバイオミメティクス研究の潮流と、ナノテクノロジーの関係性について言及した。

バイオミメティクスの発展に寄与するナノテクノロジー

1970年代頃のバイオミメティクスに関する研究は、「バイオミメティック ケミストリー」という有機化学と生物学が結びつき、生物の構造を分子レベルで解析する分野が主流だったという。しかし下村氏は、「その後の1980年代頃から、こうした分子生物学は、ナノテクノロジーの発展に伴い、遺伝子を中心に生命現象を解析する方向に進んでいった。これにより、バイオミメティック ケミストリーに関する分野の研究は停滞していった」と説明する。

だが、こうしたナノテクノロジーの進歩がその後のバイオミメティクスの発展に大きく寄与したという。「ナノテクノロジーとは、小さいものを“見る、作る、測定する”技術。こうした技術が展開することで、走査型電子顕微鏡の価格が下がり広く普及した。そのおかげで、分類学者や生物学者が生物の詳細な構造や機能をナノメートルの単位で分析できるようになった」(下村氏)。

走査型電子顕微鏡の普及により、生物が持つ機能の微細構造研究が進んだことで、バイオミメティクスと材料系分野が連携し始める。こうした背景により、21世紀を境にハスの葉の撥水機能やサメ肌を活用した製品など、ナノテクノロジーを活用した「材料系バイオミメティクス」が登場し始めたという。その一方で、蝙蝠の生態を模倣したソナー、生物型のロボットといった「機械系バイオミメティクス」の研究は20世紀中ごろから発展を続けており、下村氏は「現在ではナノテクノロジーの進化による材料系分野の発展により、分子から機械までのさまざまな領域でバイオミメティクスの活用が可能になり始めた」と説明する。

国際標準の策定はドイツが主導

バイオミメティクスを利用した製品を実用化するまでには、生物の微細構造の研究、その構造を模倣するための技術の選定/確立を行う必要がある。つまり、生物学や工学などのさまざまな研究者から、製品を販売する企業までを含めた産学連携の取り組みが重要になる。

下村氏によれば、特にドイツはバイオミメティクス分野に対して積極的に産学連携体制で取り組んでいるという。また、バイオミメティクスに関する国際標準規格(ISO/TC266)の策定においても、ドイツが主導的な役割を担っているという。「バイオミメティクスの代表例であるハスの葉の撥水構造が発見されたのはドイツの大学。発見後、すぐに大学と企業が連携してこのハスの葉の機能を応用した撥水スプレーを発売して成功を収めた。こうした経験がドイツがバイオミメティクスの標準化を推し進める原動力となっている」(下村氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 炭素繊維市場創出の“場”として機能する金沢工大 ICC、参加企業が見いだす意義

- 選択肢を絞り使い勝手を向上、貝印が設計した“刃1本”のブレンダー

- カナデビアと日鉄エンジニアリング、環境分野強化で経営統合に向けた検討を開始

- 対外2兆ドル、対内0.2兆ドル――日本の直接投資構造から見る特異性

- 製造業に求められる人材戦略とは 鍵を握る「スキルデータ管理」

- 必要なのは「やりたいこと」だけ 中小製造業こそDXすべき理由

- ニデックの会計不正の温床となった6つの原因とは? 改善計画を公表

- DXの先を見据えたQXに取り組む東芝 量子社会の実現に向けた“痛みを伴う歩み”

- 会計不正問題で揺れるニデック、原因は「短期的収益を重視し過ぎる傾向」にあり

- 製造現場で作業計画自動化と無人搬送を実現するAIソリューション、日本IBMが提供

コーナーリンク