恐るべきIBMの知財戦略、なぜ太陽電池に賭けるのか?:知財で学ぶエレクトロニクス(5)(1/6 ページ)

米IBMは太陽電池の開発に熱心に取り組んでいる。IBMはICT企業であり、エネルギー関連のハードウェアは守備範囲外のはずだ。なぜ太陽電池に取り組んでいるのか。さらに太陽電池の開発・量産では先行する企業が多く、今からIBMが開発を進める理由が分かりにくい。今回の「知財で学ぶエレクトロニクス」では、IBMの知的財産(知財)戦略において、太陽電池がどのような位置を占めるのかを、特許出願状況の調査と併せて解説する。

技術開発者の仕事は技術を作り上げ、その技術を改良するだけではない。技術開発を始める前に、そして技術開発に一区切りが付くたびに、特許を出願するための発明提案書類を書き上げなければならない。

技術者集団が作り上げた発明提案書類は、知的財産(知財)部門の手を経て、特許庁への特許出願書類に仕上げられる。そして、所定期間を経れば公開特許や公表特許、再公表特許となる。そして、審査請求に基づく審査により、特許査定が得られたものは登録特許となる。

では、これらの特許はどのように使われるのだろうか?まずは、自社の製造技術を保護し、自社事業や市場における自社製品を守るために使う。他社とのクロスライセンスにも役立つ。では、それ以外の使い方はあるのだろうか?

ある。今回は米IBMの知的財産(知財)戦略の実例として、新たに登場した太陽電池を取り上げたい。

シリコンを追う化合物太陽電池

現在、太陽電池のうち、量産規模が大きいのはシリコン(Si)だけを用いたタイプだ。最大の生産国中国はもちろん、日本国内においてもシリコンの比率が高い。変換効率が高い単結晶やHIT(Heterojunction with Intrinsic Thin-layer)の他に、効率とコストのバランスが取れた多結晶や、低コストながら変換効率がいくぶん低い薄膜がある。

シリコンをすぐ後ろから追いかけるのが化合物太陽電池である。米国で量産規模が大きいカドミウムテルル(CdTe)の他、4種類の元素を組み合わせたCIS(CIGS)が有力だ。

有力な理由は2つある。変換効率がシリコンと同等レベルにあることはもちろん、製造に必要なエネルギー(電力)が少ないことが特徴だ。太陽電池の製造時から廃棄時(リサイクル)までに要するエネルギー、これを太陽電池の発電によって取り返す時間(エネルギーペイバックタイム)を調べると、2種類の化合物太陽電池はシリコンタイプよりも短く、場合によっては半分以下になる。

つまり化合物太陽電池は量産規模こそシリコン太陽電池よりも少ないが、大規模な発電を考えると有利だということが分かる(関連記事:「元が取れない太陽電池」という神話)。

ではなぜ化合物半導体が量産の主力になっていないのか。さらにICT(Information and Communication Technology)に事業の軸足を置いているIBMが、なぜ化合物太陽電池技術の開発に熱心に取り組んでいるのか。この疑問を解く鍵は、データセンターに関わる環境・エネルギー問題と知的財産権にある。まずは歴史を追ってみよう。

IBMが熱心に研究開発に取り組むのは銅・亜鉛・スズ・硫黄・セレンを含むCZTS(例えばCu2ZnSn(S,Se)4)太陽電池だ。

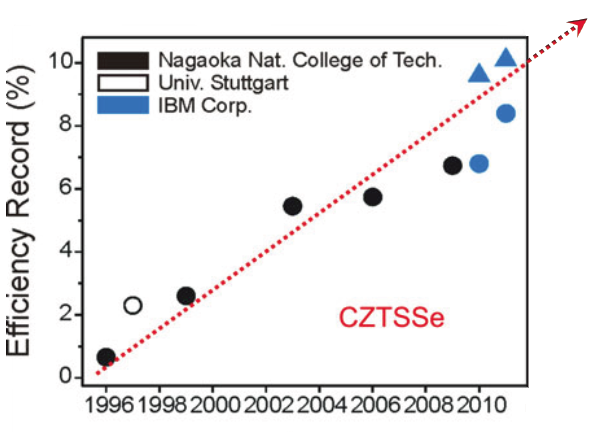

CZTS太陽電池技術開発の歴史は長岡高専から

まず、CZTS太陽電池技術開発の歴史をさかのぼってみよう。IBMの講演資料(PDF版、2012年8月)には、図1に示したようにCZTS太陽電池の変換効率が向上していった推移が掲載されており、1996年(変換効率:1%以下)以降の長岡工業高等専門学校(長岡高専)の公表値の他、ドイツUniversity of Stuttgartの1997年公表値、2010年以降のIBMの公表値(蒸着製膜法と湿式製膜法)が示されている。

図1 CZTS太陽電池の変換効率向上の推移 CZTS太陽電池は、5つの元素を発電層の成分として含む。銅(Cu)、亜鉛(Zn)、スズ(Sn、英語ではTin)、イオウ(S)とセレン(Se)である。いずれも安価な物質だ。出典:米IBM

図1 CZTS太陽電池の変換効率向上の推移 CZTS太陽電池は、5つの元素を発電層の成分として含む。銅(Cu)、亜鉛(Zn)、スズ(Sn、英語ではTin)、イオウ(S)とセレン(Se)である。いずれも安価な物質だ。出典:米IBMIBM資料に引用されている長岡高専の成果は、片桐裕則教授らによるものである。片桐教授は、1994年に新潟大学で開催された講演会において、信州大学伊東謙太郎(現・名誉)教授から希少元素インジウム(In)*1)を使用しない太陽電池材料CZTSに関する情報を得る機会に恵まれたと明かしており*2)、CZTS太陽電池開発当初の状況が推察できる。

*1) インジウムは液晶ディスプレイなどの透明電極(ITO)として多用されている金属元素。スズ鉱山の副産物として産出する。年間産出量は約500トン、この他、液晶ディスプレイなどのリサイクルによって約600トンを得ている。主要産出国は中国。

*2) 「CZTS薄膜太陽電池の研究開発」(PDF)、片桐裕則氏による研究成果の紹介。

では、IBMの資料にも引用されている長岡高専を中心とする特許出願状況はどうなっているであろうか?

長岡高専を巡る日本公開特許の出願状況は?

特許データベースの検索により、長岡高専の片桐裕則教授を巡る日本公開特許出願状況の調査を試みた。

- 古い特許出願までを確認するため、IPDL(特許電子図書館)での検索を試みた。伊東名誉教授にはCZTS特許の日本出願は見当たらなかったが、発明者としての特許出願は1件あった。

- 片桐教授はCZTS太陽電池特許11件の日本特許出願の発明者となっている。なお、所属する国立高等専門学校機構単独での日本特許出願は2件あるが、他の9件は豊田中央研究所との共同出願日本特許である。

- 豊田中央研究所はCZTS太陽電池特許19件を日本出願しているが、そのうち9件が国立高等専門学校機構との、7件が豊田自動織機との、1件がアイシン精機との、それぞれ共同出願日本公開特許である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 炭素繊維市場創出の“場”として機能する金沢工大 ICC、参加企業が見いだす意義

- 選択肢を絞り使い勝手を向上、貝印が設計した“刃1本”のブレンダー

- 対外2兆ドル、対内0.2兆ドル――日本の直接投資構造から見る特異性

- カナデビアと日鉄エンジニアリング、環境分野強化で経営統合に向けた検討を開始

- 製造業に求められる人材戦略とは 鍵を握る「スキルデータ管理」

- 必要なのは「やりたいこと」だけ 中小製造業こそDXすべき理由

- ニデックの会計不正の温床となった6つの原因とは? 改善計画を公表

- DXの先を見据えたQXに取り組む東芝 量子社会の実現に向けた“痛みを伴う歩み”

- 会計不正問題で揺れるニデック、原因は「短期的収益を重視し過ぎる傾向」にあり

- 製造現場で作業計画自動化と無人搬送を実現するAIソリューション、日本IBMが提供

コーナーリンク