第5回 光と銅:前田真一の最新実装技術あれこれ塾(1/3 ページ)

実装分野の最新技術を分かりやすく紹介する前田真一氏の連載「最新実装技術あれこれ塾」。第5回は、光インタフェースと、銅を使う電気インタフェースのメリットとデメリットについて紹介する。

本連載は「エレクトロニクス実装技術」2011年8月号の記事を転載しています。

1. 光が普及しない

高速電気信号を“光”に変換して伝送することにより、EMIと損失の問題が一気に片付きます。高速信号の伝送路としては銅よりも光の方が適していることは間違いありません。このため、日本では、官民一体となって光ネットワーク網を構築しています。しかし、電子機器の高速信号伝送に一向に“光”が使われません。

EMIや損失の問題を解決するために基板設計に多くの制約を付けてでも、銅の配線、銅のケーブルが使われています。“Light Peak”も銅が規格に追加された“Thunderbolt”になり、製品化されたものは、銅線使用のものでした(関連記事)。

光を使うか、銅を使うかはコストと性能です。

PCI Express Gen3が当初10GT/s(8Gbps)を目標としながら8GT/sに信号速度を低下させたのは、10GT/sでは基板やコネクタの品質を上げる必要があり、コストアップになるからです。信号の速度を8GT/sに抑え、基板コストのアップを抑えながら、クロックの埋め込み方法を改善してデータ転送速度(性能)は当初目標の8Gbpsを実現させたのです。

銅を光で置き換えるためには、光は銅と同じ性能ならば、銅と同じコストに、銅よりもコストアップするならば、コストアップが納得できるだけの性能向上が必要です。

2. 光と銅の長短

現在、Thunderboltは10Gbps(5GHz)の規格で電気と光の両方をサポートする規格となっています。

この10Gbpsは、非常に微妙な周波数となっています。そこで、この10Gbps付近での電気と光の長短を検討してみます。

まずコストから検討します。

現在、一般的に使われている信号で最も高速な信号はPCI Express Gen2の5Gbps(2.5 GHz)です。これがPCI Express Gen3になっても、基本的にコストアップしないことが前提となっていますので、10Gbpsでも基板、コネクタ、ケーブルなどのコストは現状のままで実現できます。

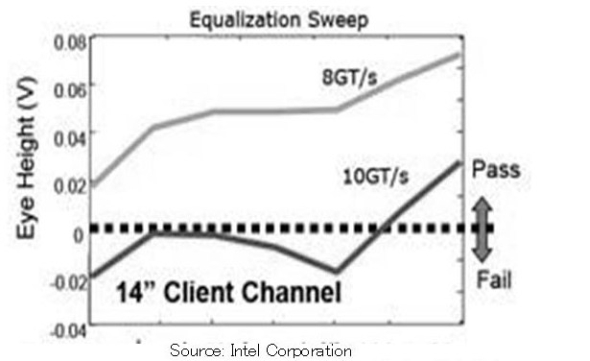

PCI Express Gen3は10Gbpsではコストアップするので、8Gbpsに速度を落とす必要がりました。これは基板の配線長を、20インチ(50cm)にした基板では8Gbpsでも10Gbpsでも伝送できませんでしたが、配線長が14インチ(35cm)の基板ではGen1、Gen2と同じ基板で10Gbpsの信号伝送はうまく行けませんが、8Gbpsでは問題はありません(図1)。このように、配線長を短くすれば、高速信号でも銅での伝送に問題はなくなります。

10Gbps信号の伝送でもう1つのコストアップ要因はEMI対策です。

ただし、EMI対策は基本的には基板レイアウト設計での部品配置、信号配線、電源供給ライン設計など設計の問題です。設計で対応できなくて、後からの対策部品コストがどの程度のアップになるかは設計次第で変化します。低速でも問題が発生する基板もありますし、高速でも問題のない基板もあります。

次に性能比較です。

速度を10Gbpsとしたので、速度性能は同じです。もう1つの性能は伝送距離です。

PCI Express Gen3は10Gbpsでは、コスト上昇なしでは伝送距離が短くなるため8Gbpsに速度を落としました。これはThunderboltでも同じで、銅線を使った伝送ではケーブル長は最長3mですが、光ケーブルを使った場合には 数十m以上の伝送が可能となっています。

銅での伝送が、10Gbpsでも5Gbpsと同等のコストで実現できるのならば、光が使われてこなかったように、10Gbpsでも銅が使われるでしょう。ケーブル長が3mの制限と、10GbpsになったときのEMI対策コストが光ケーブルと銅ケーブルの分岐点となります。IntelとAppleが光伝送のLight Peakから銅を使った伝送機能を追加したThunderbolt規格を立ち上げ、銅線を最初に製品化したということは、銅の方がコストが安かったからでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- これ板金? ちょっと何言っているかよく…第38回優秀板金製品技能フェア各賞紹介

- 「そのラダープログラム10年後も読めますか」――オムロンが描くAI活用

- AGVか、それともAMRか……無人搬送機導入時の注意点

- 同じ原理は超高速で走る“あれ”にも! ある装置の音

- DMG森精機と東大がMXセンターを設立、森氏は“機上計測”に関心

- 「深夜特急」のイラン

- 物流自動化は「入れて終わり」ではない、本社と現場の分断を越える“キーマン”とは

- ロックウェル「自律型工場」への道筋、5つのステップと7つの技術要素

- 2033年に年間1万人相当の供給体制、第1弾は手足のシンクロ可能な移動ロボ

- 鋳造/鍛造品向け切削加工AIの共同開発合意、アルムと神戸製鋼所

コーナーリンク

図1 8GT/sでは14インチ(35cm)でデータ転送が可能だが10GT/sでは転送できない

図1 8GT/sでは14インチ(35cm)でデータ転送が可能だが10GT/sでは転送できない