DARPAロボットコンテストはなぜ開催されたのか、背景の「可能性」と「きっかけ」:DARPA Robotics Challenge 決勝リポート(前編)(1/3 ページ)

災害救助ロボットコンテスト「DARPA Robotics Challenge」の決勝が行われ、日本からの参加も含めて23チームのロボットが成果を競った。しかし、なぜ、国防総省の機関が優勝賞金2.5億円という高額賞金の大会を開催するのか。その背景にある「可能性」と「きっかけ」について、現地から考察する。

2015年6月5日、ロボット産業に新たな歴史の1ページが追加された。

アメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルス郊外、ポモナ市内フェアグランドに、世界各国から最新鋭のロボットが集結。優勝賞金200万米ドル(1ドル125円換算で約2億5000万円)を目指して競う、災害救助ロボットの競技会「DARPA Robotics Challenge(DRC)」の決勝(ファイナル)が開催されたのだ。

大会を主催するDAPRA(ダーパ)は、米国国防総省(ペンタゴン)が管轄する研究機関だ。「Defense Advanced Research Projects Agency」の略称で、日本語では「国防高等研究計画局」と訳す。

そのDARPAの設立はいまから58年前の1957年。当時は、アメリカとソビエト連邦による“冷戦”時代の真っ只中。アメリカとしては、軍事体制の強化のため、近未来での軍需利用を念頭に置いた最新鋭技術の開発が必然だった。同時期に設立されたNASA(連邦航空宇宙局)は、アポロ計画を推進したため、アメリカ国内はもとより、日本を含めて世界各国で知られた名前だ。一方、DARPAはIT(インフォメーション・テクノロジー)の基盤を作り、インターネットやGPSなど、軍需から民需への転換された基礎技術の研究開発を行ってきたが、DARPAという名称はNASAと比べて世界的になじみが薄い。

それにしても、国防総省系の研究機関がなぜこの時期、高額賞金のロボットコンテストを行うのか?

その理由としては産業としての可能性と、“あるきっかけ”がある。

2000年代に実施した自動運転コンテストの波及効果

1990年代以降、アメリカとソ連の冷戦時代が終わり、DARPAの役割が変化していった。“軍需ありき”から、“軍需から民需への転換”を強く意識するようになったのだ。そうした中、賞金コンテストとして初めて行われたのが、クルマの自動運転競技だった。

それが2004年と2005年の「DARPA Grand Challenge」と、さらに2007年に開催した「DARPA Urban Challenge」だ。前者はカリフォルニアとネバダの州境の砂漠地帯で実施し、2004年は全コースを走破した競技車がなかったため、翌年に再度開催することになった。後者はカリフォルニア州内の米空軍基地跡を利用し、家屋や信号機を仮設して都市の交通状況を想定したものだった。

こうした3回の賞金コンテストに参加した大学の研究者らが現在、民間企業に転じて量産型の自動運転車の技術開発リーダーを務めている。具体的には、スタンフォード大学、カーネギーメロン大学、MIT(マサチューセッツ工科大学)などの大学をはじめ、グーグル、アップル、アマゾンなどのIT産業、また自動車の大手サプライヤーではドイツのコンチネンタルやボッシュで従事している。

また、グーグルカーなどのルーフ部分でクルクルと回る奇妙な機器として知られる、レーザーレーダー(通称:ライダ―)は、ヘッドフォンなどの音響機器の製造販売を主業としていたVelodyne(ヴェロダイン)の創業者が、DARPA Grand Challengeに参加する際に製作したプロトタイプが原型だ。

2004年のDARPA Grand Challenge終了後、他の競技参加者や自動運転に関心のある世界各国の自動車関係者から問い合わせが殺到。ヴェロダインは世界的なライダーメーカーへと進化した。現在、日本、アメリカ、ヨーロッパの自動車メーカーの自動運転実験車の多くが、同社のライダ―を使用している。

DARPAとしては、ロボットについても自動運転車と同様、大規模な賞金コンテストの開催が民需への普及を後押しするものと考えたのだ。

東日本大震災での教訓

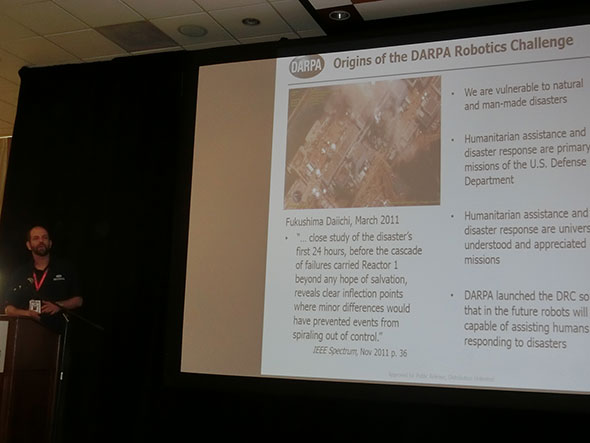

開催理由の“きっかけ”となったのは、「FUKUSHIMA(福島)」だ。DRCのWebサイトでは、「福島第一原子力発電所での災害を教訓として、大規模な災害で人間が現場で作業できない環境がある場合を想定したロボットコンテストを行う」としている。

2011年3月11日の東日本大震災発生後、アメリカ太平洋軍司令部が中心となり災害地での自衛隊の救助活動などを支援する「トモダチ作戦」が行なわれた。同年4月末時点で同作戦は修了したが、DARPAとしても独自の支援活動を考慮し、福島第一原子力発電所内の現状調査を行う目的でアメリカ製の3機のロボットを現場に投入した。だが、3機ともに必要とされたタスクをこなすことができなかった。なぜなら、現場では臨機応変に多目的なタスクをこなすことが必須だったが、3機の仕様は適合しなかったのだ。

そうした“苦い経験”を基にDARPA内で、新しいコンテストの可能性の協議が始まった。FUKUSHIMAのような厳しい条件の災害現場を想定したコンテストだ。それがきっかけとなり、自動運転車のケースと同様に、民需での研究開発が加速することを期待したのだ。

今回の大会会場では、競技と並行してエキジビションが開催され、そのなかには、地震と津波の影響で破壊された東日本大震災の被災地の様子、またタヒチやフィリピンを襲った超大型台風による惨状が再現されていた。

本大会の開催中、DARPA側は競技の実施理由について「大規模災害の際の復旧を、より短期間に効率的に、そして安全に行うことが目的」と繰り返し説明した。他方で、日本の含めたマスコミのなかには目的として「米軍のロボット戦士開発促進」を挙げる場合がある。

DARPAの設立理由が、アメリカのナショナルセキュリティ(国防)である限り、そうした軍需利用について全面的に否定することは不可能だ。だが、今回の現地取材を通じて、筆者は軍需ありきとは思えなかった。少なくともロボティクスチャレンジを企画運営しているDARPAのチーム、及びそれをサポートする産学官の関係者からは「被災地で役立つモノを」という強い意思を感じたからだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.