将来宇宙輸送システムが「次世代宇宙港」構想を発表、想定投資額は2.5兆円:宇宙開発(2/2 ページ)

次世代宇宙港の事業収支シミュレーションも公開

この壮大な構想は、ISC単体ではなく、多様な分野の知見を結集して検討された。ワーキンググループには、エア・ウォーター、ENEOS Power、鹿島建設、商船三井、JFEエンジニアリング、日本郵船、三井不動産といった業界のリーディングカンパニーが参画し、約1年余りにわたり、計22回の議論を重ねてきた。

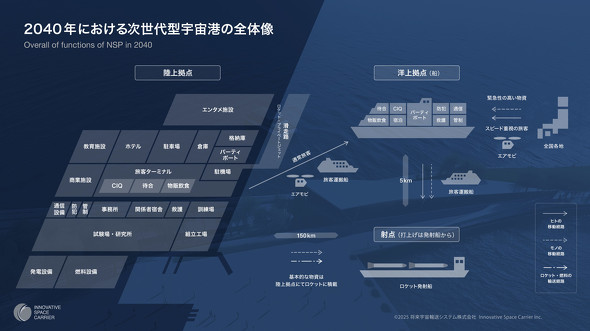

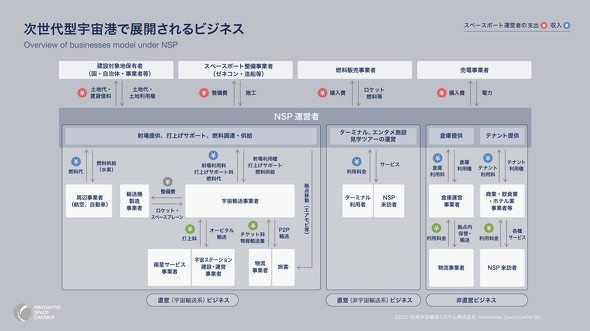

ISCはこの次世代宇宙港を観光、見学、教育、研究利用などの目的で人々が訪れる「多機能複合拠点」としての活用を目指している。例えば、射場の提供や燃料調達、電力設備、ターミナルなどの運営を直営(宇宙輸送系)ビジネスとし、施設のテナントや倉庫などの運営を非直営ビジネスとして、それらを手掛ける企業が運営の主体となるものの次世代宇宙港の運営者も関わりを持つことを想定する。

報告会では、この構想に基づいた事業収支のシミュレーションも公開した。まず、次世代宇宙港の開港に向けた初期投資額は、陸上/洋上の施設や船などを含めて約2.5兆円と試算。年間の事業収支は前述した直営ビジネスと非直営ビジネスを合計し、売り上げが約6300億円、経費が約6100億円で、約200億円の利益を想定する。この他に、イニシャルおよびランニングコストがもたらす経済波及効果や、就業誘発効果も見込んでいる。

畑田氏は「(宇宙港を)単なるコストセンターではなく、街づくりによって付加価値を生むプロフィットセンターにしたい」と述べ、宇宙港を核とした新たな経済圏の創出に意欲を見せた。

技術面などの課題解決に向けた第2期WGを立ち上げ

一方で、次世代宇宙港の実現に向けては「法律」「技術」「ビジネスモデル」「資金」といった複数の課題があることも整理された。実際に開港やロケットの打ち上げ実証をする際には、行政らと法改正を含めた検討を行う必要がある。

ISCは、「次世代宇宙港構想」をさらに発展させるため、2026年4月を目標に第2期の新たなワーキンググループを立ち上げることを明らかにした。畑田氏は、今回の参加企業にぜひ継続参加を願うと同時に、「メンバーを拡大してやっていきたい」と述べ、新たな参加者も幅広く募る方針を示す。

第2期では、主に2つのテーマを軸に進める予定だ。1つは今回策定した陸上/洋上の各施設のコンセプトについて、各機能や設備など設計の解像度を一層高めること。もう1つは、収益創出や資金循環を促進するための新たなビジネスモデルや、ファイナンスの手法を具体的に検討することである。ISCは、これら2つの取り組みを連結させ、宇宙港を「プロフィットセンター」として機能させるための検討を深めていくとしている。詳細な募集要項については、固まり次第、改めて告知される予定である。

畑田氏は、この次世代宇宙港はISC専用の施設ではなく、国内外の多様なプレイヤーが利用できる開かれたインフラを目指す考えを示した。「究極的には、われわれはこのスペースポートのユーザーとして利用料を払ってロケットを離着陸するような形が一番美しい」(畑田氏)。

関連記事

目標地点に誤差5m以内での着陸を目指す、ロケット垂直離着陸実験

目標地点に誤差5m以内での着陸を目指す、ロケット垂直離着陸実験

将来宇宙輸送システムは、ロケット垂直離着陸実験「ASCA 1ミッション」を発表した。今回実施する「ASCA 1.0」では、高度0.1km以上まで機体を上昇させ、目標地に誤差5m以内での着陸を目指す。 将来宇宙輸送システムが工場「大田ベース」を公開、ASCA Hopperは最終試験へ

将来宇宙輸送システムが工場「大田ベース」を公開、ASCA Hopperは最終試験へ

将来宇宙輸送システム(ISC)は、再使用型ロケットの小型離着陸実験機「ASCA Hopper」の製造や組み立てなどを行っている工場「大田ベース」を報道陣に公開した。 再使用型ロケットをアジャイル開発、将来宇宙輸送システムが2028年度に実用化へ

再使用型ロケットをアジャイル開発、将来宇宙輸送システムが2028年度に実用化へ

将来宇宙輸送システムは、再使用型ロケットの実用化に向けた小型離着陸実験機「ASCA Hopper」の開発プロジェクトについて説明した。 にわかに盛り上がってきた「ロケット発射&回収船」って何?

にわかに盛り上がってきた「ロケット発射&回収船」って何?

「船」や「港湾施設」を主役として、それらに採用されているデジタル技術にも焦点を当てて展開する本連載。第5回は、日本郵船と商船三井が相次いで記者説明会を開いた「ロケット発射&回収船」と、その実現に求められる技術的条件に迫る。 ホンダは宇宙へ、離着陸実験成功の「サステナブルロケット」実機を披露

ホンダは宇宙へ、離着陸実験成功の「サステナブルロケット」実機を披露

ホンダはジャパンモビリティショー2025で、2025年6月に離着陸実験に成功した「サステナブルロケット」の実機を公開した。再使用型機体と再生可能燃料で持続可能な宇宙輸送を目指す。【訂正あり】 金属3Dプリンタで製造した国内最大規模の推進薬タンクの耐圧/気密試験を実施

金属3Dプリンタで製造した国内最大規模の推進薬タンクの耐圧/気密試験を実施

将来宇宙輸送システムらは、金属3Dプリンタで製造した「推進薬タンク」の耐圧、気密試験を実施し、両試験ともに目標を達成した。金属3Dプリンタで製造したタンクとしては、国内最大規模となる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 汎用のER電池とサイズ互換がある全固体電池モジュール、出力電圧も3.6Vに変換

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク