公差設計のススメ:若手エンジニアのための機械設計入門(5)(1/2 ページ)

3D CADが使えるからといって、必ずしも正しい設計ができるわけではない。正しく設計するには、アナログ的な知識が不可欠だ。連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では入門者が押さえておくべき基礎知識を解説する。第5回は「公差設計」について取り上げる。

連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では、機械設計を始めて間もない若手エンジニアの皆さんを対象に、機械設計で知っておくべき基礎知識や考え方などについて解説していきます。

前回まで、「JIS製図」について解説してきました。JIS製図を理解することは設計の第一歩ですが、実際の現場では、それをどのように生かすかが重要です。ここからは、公差をどのように設計へ落とし込んでいくかという観点から、「公差設計」について取り上げていきます。

公差を設定する設計現場

最新の設計ツールといえる3D CADを用いて、部品形状を3Dで表現しても、それだけでは“単なるカタチ”に過ぎません。その形状が持つ特徴を正確に伝えるには、これまでに解説してきたような「サイズ公差」や「幾何公差」などの情報が必要です。これらがなければ、加工部門や計測部門、さらには組み立てを担当する現場の作業者に対しても、設計者の意図や形状の属性を十分に伝えることができません。つまり、サイズ公差や幾何公差がなければ、設計者の意図を反映した部品やアセンブリを正しく製作することは難しいのです。

では、設計者は3D CADで部品をモデリングしている段階で、サイズ公差や幾何公差についてきちんと考えているのでしょうか。筆者の経験では、組み立ての要求に基づいてサイズ公差や幾何公差を“当然”考慮してはいるものの、3Dモデルを作成する段階で、それらを属性情報として与えることは、ほとんどありませんでした。多くの場合、公差は2D図面化の段階で初めて記入されていました。

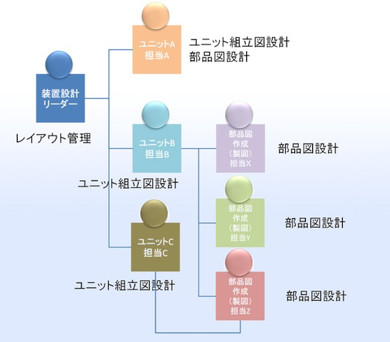

筆者が経験してきた産業機械の現場では、サイズ公差や幾何公差は、一般的に設計者が決定しています。さらにいえば、チーム設計を行う場合、以下のように2通りの進め方があります。

筆者が携わってきた産業機械の現場では、サイズ公差や幾何公差の決定は、基本的に設計者の役割とされています。さらに、チームで設計を進める場合には、以下のような2通りの進め方があります。

- 担当するユニット設計者がユニット組立図の設計を行い、その設計者自身が部品図を設計する中でサイズ公差や幾何公差を決める

- ユニット設計者による組立図設計後、別の部品図設計担当が部品図作成を行うときにサイズ公差や幾何公差を決める

前者は全てを1人で設計するため、本来は組立図における管理ポイントや、それに基づいて部品に要求されるサイズ公差、幾何公差を理解しているはずです。後者では、ユニット組立図の設計者が部品図の設計者に対して、組立図における管理ポイントを伝えた上で、部品図の設計者がサイズ公差や幾何公差を設定していく必要があります。

バラシ設計の新人時代エピソード

筆者は後者の経験があります。設計業務を始めたばかりのころ、最初に任された仕事は「部品図バラシ」でした。当時は、3D CADはおろか、2D CADもまだ導入されておらず、手描き図面が主流でした。新人設計者は、手描きの組立図とまっさらな部品図用紙を製図台に並べ、組立図に描かれた部品をスケールで測定しながら、手描きで部品図を作成していました。

組立図は、完全に新規設計のものもあれば、流用設計(※1)によって作成されたものもありました。そうした部品図バラシの作業においては、多くの場合、「参考図」と呼ばれる図面が、組立図を作成した先輩社員から提示されます。そして、その際には先輩と新人との間で、次のようなやりとりが交わされていました。

※1:流用設計とは……筆者の解釈によれば、過去に設計/製造された製品の設計図(組立図、部品図)を一部編集(modification)することで、新たな製品の設計を行うことを指します。

先輩社員 参考図を見ながら、同じように部品図バラシをしてくれ!

新人社員 はい!! 参考図を見ながらやります。

新人社員 この穴のピッチが変更になっていますが、寸法公差はそのままでいいですか?

先輩社員 そのままでOKだよ。

新人社員の心の声 ねじ穴ピッチの公差±0.1って高精度だけど、そんな公差がねじ穴に必要なのかな? 部品の大きさや形状が変わっているけど、幾何公差はどうしたらいいのかな? この2面間のサイズも参考図には±0.01って書いてあるだけで幾何公差がないけど……? まあ、いいだろう。同じにしよう!

先輩社員がサイズ公差や幾何公差の数値を決める際に、公差計算などの正しい根拠があれば理想的ですが、厳しい公差値を設定することが“安心”につながるという考え方もあります。組立図を描きながら新人に説明している先輩自身も、さらにその上の先輩から聞いた内容を基に伝えているケースが少なくありません。そして新人も、それをそのまま引き継いで覚えていく――こうした流れが、実際の設計現場ではしばしば見受けられます。

つまり、明確な根拠のないサイズ公差や幾何公差が“一人歩き”してしまう場合があるのも事実です。ただし、こうした設計が必ずしも悪いとは限りません。設計の現場では、「重点管理している公差には触れない」「安易に変更しない」といった方針が存在することもあります。実際、先輩社員の理論や経験に基づいて設定された公差を、十分な検討を行わずに変更した結果、品質問題が発生してしまったという事例もあります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?