可視から近赤外、短波赤外領域で発光する有機色素を開発:研究開発の最前線

芝浦工業大学は、可視から近赤外、短波赤外領域で発光する有機色素を開発した。トリフェニルアミン基を導入することで、可逆的に酸化還元に反応し、最大400nm超の波長変換で蛍光を切り替えできる。

» 2025年05月27日 15時30分 公開

[MONOist]

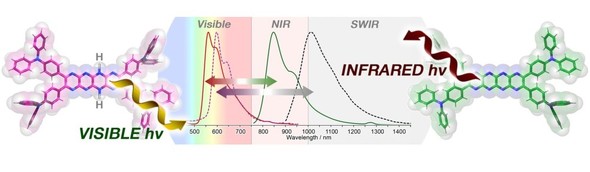

芝浦工業大学は2025年5月13日、赤外領域で発光する有機色素を開発したと発表した。早稲田大学、物質・材料研究機構との共同研究により、可視(VIS)から近赤外(NIR)、短波赤外(SWIR)領域の発光制御に成功した。

研究では、ピラジナセン骨格に電子供与性のトリフェニルアミン基を導入した有機色素を開発。単一分子内で可逆的に酸化還元に反応し、最大400nm超の波長変換で蛍光を切り替えできる。

これらの分子は、還元状態では可視領域で強く発光し、酸化されると発光波長が大きく低エネルギー側へ移動し、NIR〜SWIR領域に到達する。

軽元素からなる有機分子では、励起エネルギーが熱失活しやすい。開発した色素は、電子受容部位にπ共役系を配し、C‐H結合を含まない分子設計で、分子の振動による熱失活を抑制。これにより、NIR領域における高い発光量子収率を達成した。この発光スイッチングは、化学反応のみならず電気化学的にも応用でき、構造変化は1つの6員環内の電子状態変化のみで完結する。

NIRやSWIR領域で発光する分子は、生体透過性が高く、生体深部の観察や疾患検出に適している。今後、医療やバイオ分野における酸化還元プローブや光デバイスへの活用が注目される。

関連記事

環境中のナノプラスチックの化学的特性を解析する手法を新たに開発

環境中のナノプラスチックの化学的特性を解析する手法を新たに開発

芝浦工業大学は、マイクロバブルと原子間力顕微鏡、赤外吸収分光法を組み合わせて、ナノプラスチックの化学的特性を解析する新手法を開発した。開発したAFM-IRにより、ナノ粒子の分子構造の情報を高精度に計測できる。 アルファ型二酸化マンガンの極小ナノ粒子を短時間で合成する手法を開発

アルファ型二酸化マンガンの極小ナノ粒子を短時間で合成する手法を開発

北海道大学らは、アルファ型二酸化マンガンの極小ナノ粒子を短時間で合成する手法を開発した。球状形態に近づけ、粒子のアスペクト比を小さくすることで、次世代多価イオン電池の正極特性を改善する。 柔軟な触覚センサーで手指の微細な動きを高精度に識別するシステムを開発

柔軟な触覚センサーで手指の微細な動きを高精度に識別するシステムを開発

芝浦工業大学は、電気インピーダンストモグラフィーを活用した柔軟な触覚センサーを用いて、手指の微細な動きを客観的に評価するシステムを開発した。 顔画像からヒヤリハットや居眠りの予兆を検知、デンソーテンが開発

顔画像からヒヤリハットや居眠りの予兆を検知、デンソーテンが開発

デンソーテンはカメラで撮影した顔画像からヒヤリハットや居眠りの予兆を検出する技術を開発した。 RSNPを利用して、複数のロボットから情報を集約する実験を実施

RSNPを利用して、複数のロボットから情報を集約する実験を実施

芝浦工業大学と産業技術大学院大学は、サービスロボット用の通信プロトコルRSNPを介したネットワーク実験を実施し、6種類のサービスロボットから多様な情報の集約を検証したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR