もっと自由なCNCへ〜第3期後編 PCベースCNCの登場:CNC発展の歴史からひもとく工作機械の制御技術(6)(2/4 ページ)

「パソコンNC」の登場〜初めてのPCベースCNC

それでは、初めてのPCベースCNCはどのようなものであったのであろうか。これは「パソコンNC」と呼ばれるもので、1990年代後半に米国で登場した。

米国のデルタ・タウ(現在は買収されてオムロン)がいち早く取り組み、1994年に「PMAC」を開発した。米国のビッグ3と呼ばれる自動車メーカーであるGM、フォード、クライスラーが次世代の生産システムのための共通制御仕様をまとめたことをきっかけに、これに基づいてPCによる製造現場を制御するシステムとして開発された。

日本においても、1995年に豊田工機(現 ジェイテクト)、東芝機械(現 芝浦機械)、ヤマザキマザック、三菱電機などの6社が共同でパソコンNCを開発するという発表が行われた。これらの企業以外にも唐津鉄工所などが同時期に開発を進めており、こういった製品がそろい始めた1997年をCNCの発展の年表における第3期の始まりと定めている。

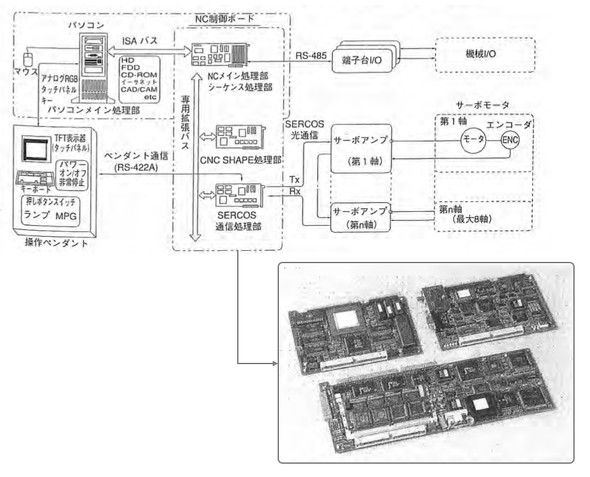

ここで、その一例として東芝機械が開発したパソコンNCを紹介しよう。その構成を図3に示す。

図3 東芝機械が1997年に開発した「パソコンNC」[クリックで拡大]出所:「東芝機械におけるNCオープン化の取組み−パソコンNCの開発−」(著者:尾崎安男/東芝機械、日刊工業新聞「機械技術」1997年3月号)

図3 東芝機械が1997年に開発した「パソコンNC」[クリックで拡大]出所:「東芝機械におけるNCオープン化の取組み−パソコンNCの開発−」(著者:尾崎安男/東芝機械、日刊工業新聞「機械技術」1997年3月号)ハードウェアとしては当然ながらPCが中心となっている。このPCの筐体のスロットに3枚の「NC制御ボード」が取り付けられており、これらからサーボアンプやI/O(機械のセンサーなど)に接続がされている。また、PCからはタッチパネル、キーボード、マウスといった操作関係のデバイスにも配線がされている。

ソフトウェア処理としては、PC上の演算処理部において画面操作、表示処理、加工プログラムのNC制御ボードへの供給などを実施していた。一方で、3枚のNC制御ボードでは加工プログラムの解析、補間演算、サーボアンプへの指令の払い出しなどが行われていた。

ここから分かるように、初期のPCベースCNCであるパソコンNCにおいては、PC上の演算処理部はCNCの数値演算機能のほんの一部の役割しか担っていなかった。多くの数値演算は、マイクロプロセッサを用いて実装されたNC制御ボード上で行われていたのである。

このように、PCが担う機能をかなり限定していたのだが、それでも当時のPCやOSはまだ挙動が不安定であり、CNCとしての安定した動作を実現するには至らなかった。その影響もあり、当時は大きな話題となっていたにもかかわらず、本格的に工作機械に採用されることはまれであった。

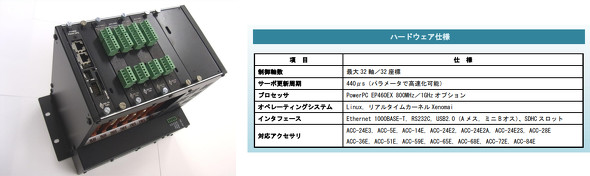

しかし、この時期に開発されたパソコンNCの中には、市場に受け入れられて継続的に発展したものも存在した。その1つが先に紹介したデルタ・タウのPMACである(図4)。

PCベースならではの高速な演算性能と、サーボ制御部での位置ループや速度ループといった処理までソフトウェア層に取り込んだ自由度の高い構成が評価されたのであった。その結果、微細な動作指令を高速に処理しなければならない超精密加工機向けなどに活用されたのである。

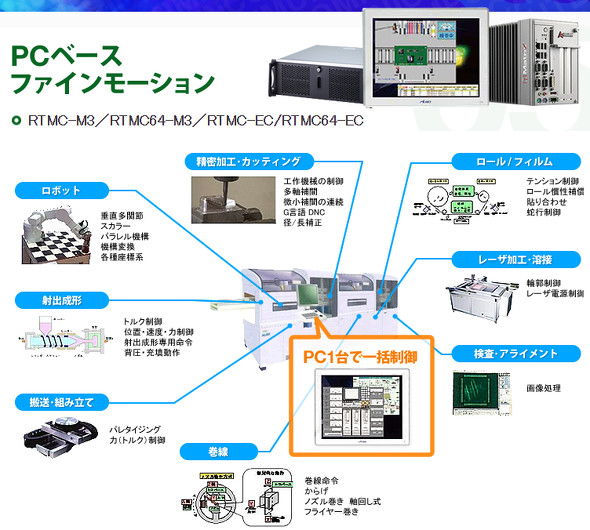

もう1つ、「国内メーカーが提供する安価なパソコンNC」として長らく使われているテクノのPCベースCNCも紹介したい(図5)。

PCハードウェア上にINtimeというリアルタイムOSを搭載し、その上にソフトウェアCNCを実装している。ソフトウェアにおいて、ファナックが提供するマイクロプロセッサのCNCと差別化を図りたい工作機械メーカーに採用されていた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

- ハノーバーメッセ2026はAIを横串に産業変革を示す、新たに防衛生産エリア登場

- サイバー攻撃を“つながり”で守る

コーナーリンク