次世代太陽電池用SnS薄膜の最適組成を新手法で解明:研究開発の最前線

東北大学は、太陽電池などへの応用が期待される硫化スズ薄膜の組成を、精密に制御する成膜技術を開発した。スズと硫黄の比率が微妙に異なる薄膜を作製し、電気的性質と膜質への比率の違いによる影響を解明した。

» 2025年04月09日 15時30分 公開

[MONOist]

東北大学は2025年3月25日、硫化スズ(SnS)薄膜の組成を、精密に制御する成膜技術を開発したと発表した。スズと硫黄の比率が微妙に異なるSnS薄膜を作製し、電気的性質と膜質への比率の違いによる影響を解明した。

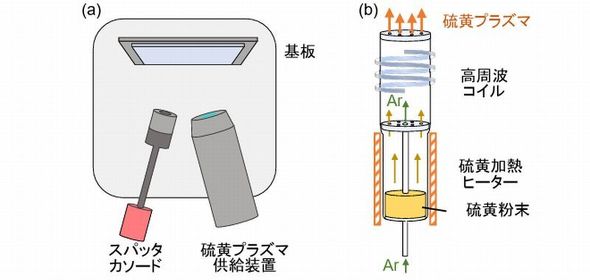

開発した手法は、SnS薄膜をスパッタリングによって成膜する際にプラズマ化した硫黄を薄膜堆積部に供給する「硫黄プラズマ援用スパッタリング法」だ。硫黄粉末をプラズマ化する際の加熱温度を変えることで、硫黄プラズマの供給量を制御し、薄膜中の硫黄量をコントロールする。

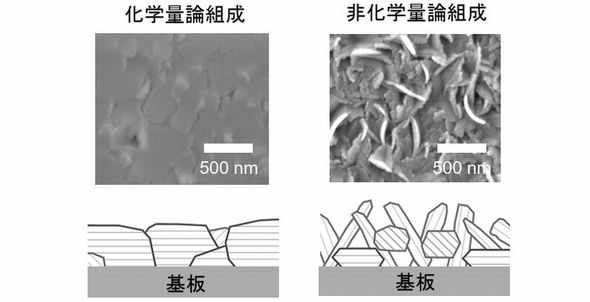

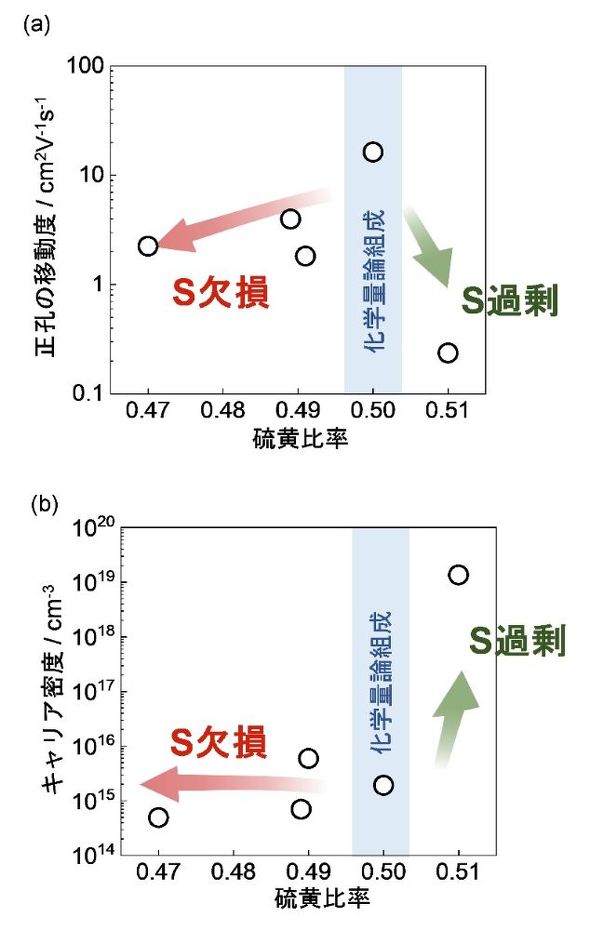

この手法により、スズ1に対し、硫黄が0.81、0.96、1、1.04の4つの比率のSnS薄膜を作製し解析したところ、1:1の比率からわずかでもずれると、粒子が粗く堆積した空隙の多い膜質となることがわかった。一方、1:1の薄膜は粒子が密に堆積しており、11cm2V−1s−1と高い正孔移動度を示した。

また、キャリア密度は硫黄比率が高い場合に上昇するが、低い場合は変化しない。これは、正孔を生成するアクセプタ型欠陥と電子を生成するドナー型欠陥が同時に形成されるためと考えられ、太陽電池に応用した際の性能低下の原因となり得る。

安全で豊富な資源のスズと硫黄で構成されるSnSは、環境に優しい半導体だ。太陽電池や熱電変換素子など次世代のエネルギー変換デバイスへの活用が注目されている。

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

次世代半導体向けの素材とプロセスを共創する研究所を設置

東北大学と住友ベークライトは、同大学 青葉山キャンパス レジリエント社会構築イノベーションセンター(仙台市青葉区)に「住友ベークライト×東北大学 次世代半導体向け素材・プロセス共創研究所」を2025年1月1日に設置する。 金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

東北大学とSWCCは、産学共創の研究施設「SWCC×東北大学高機能金属共創研究所」を開所した。同大学の制度を活用し、仙台市青葉区の同大学片平キャンパス内に拠点を設ける。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。 ブリヂストンがNanoTerasuを活用し材料や効率的なゴムリサイクル技術の開発を加速

ブリヂストンがNanoTerasuを活用し材料や効率的なゴムリサイクル技術の開発を加速

ブリヂストンは、東北大学青葉山新キャンパス内に設けられた3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」を活用しタイヤ材料の研究開発を開始した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR