ヤマ発が精密農業を新事業に、スタートアップ投資中心で自社技術にこだわらず:スマートアグリ

ヤマハ発動機は、新事業として展開を進めている精密農業や農業自動化の子会社の体制について説明した。

ヤマハ発動機は2025年2月25日、オンラインで会見を開き、新事業として展開を進めている精密農業や農業自動化の子会社の体制について説明した。ロボットソリューションと高度なデータ解析を組み合わせてワイン用ブドウやリンゴなど果樹園における農作業の効率化を目指しており、北半球の米国西海岸と、南半球のオーストラリアとニュージーランドで年間を通して実地での研究開発を進められる体制を構築し、早期の事業規模拡大を目指す。

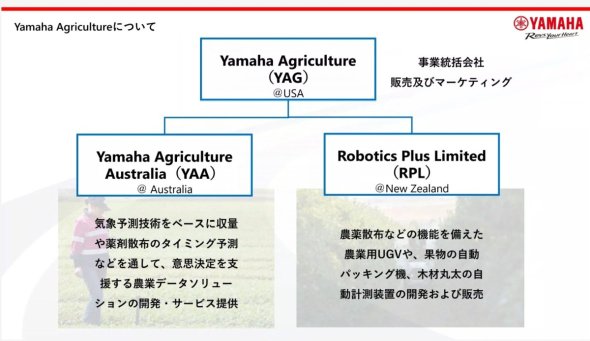

同社の精密農業/農業自動化の取り組みを統括しているのが、米国カリフォルニア州パロアルトに本社を置くYamaha Agricultureだ。ヤマハ発動機の100%子会社として、2024年4月に設立され、同年7月から一部事業を開始している。Yamaha Agricultureは事業統括の他、販売とマーケティングの機能を備えている。同社の傘下で技術開発を担うのが、オーストラリアのシドニーに本社を置くYamaha Agriculture Australiaと、ニュージーランドのタウランガに本社を置くRobotics Plusの2社である。

Yamaha Agriculture Australia(YAA)には、2024年7月にヤマハ発動機が買収したThe Yield Technology Solutions(The Yield)の資産が継承されている。The Yieldは、高度なデータ解析とAI(人工知能)により収量予測を行う他、薬剤散布、収穫などのタイミングの決定を支援して農場内外の作業を最適化するソリューションを提供していた。ヤマハ発動機は2021年にThe Yieldとスマート農業に関する共同開発契約を締結し、データ収集/活用とロボティクス技術の組み合わせによる農業のスマート化を狙いとした共同開発を行ってきた。

Robotics Plusは、ロボット工学、オートメーション化および解析技術をベースとした農業分野の自動化ソリューションを開発している。農薬などの散布に加え、除草などの機能を備えた農業用UGV(無人地上車両)や、果物の自動パッキング機、木材丸太の自動計測装置の開発実績がある。ヤマハ発動機は、農作業を自動化する技術の開発強化と、農業テクノロジー分野の事業開発を目的に2017年からRobotics Plusに出資している。そして、このたびRobotics Plusの買収について合意しており、2025年4月の買収完了を見込む。

Yamaha Agricultureが事業統括することになるヤマハ発動機の農業事業は、本社を置く米国西海岸に加え、YAAのあるオーストラリア、Robotics Plusのあるニュージーランドにおけるワイン用ブドウやリンゴなど果樹園向けの市場開拓に注力していく方針。現在最も取り組みが進んでいるワイン用ブドウの場合、毎週適切なタイミングで農薬散布する必要があるが、気象データを基にThe Yieldの技術でタイミングを分析し、Robotics PlusのUGVによって自動散布することが可能だという。The Yieldの技術により収穫時期などの分析も行える。この技術は既にリンゴ向けに横展開しており、他の果物や野菜といった特殊作物への適用も検討している。

ヤマハ発動機 執行役員 経営戦略本部長(CSO)の青田元氏は「穀物と比べて、果樹園などの非穀物系は農業の自動化はまだそれほど進んでいない。穀物では大型農機を使って自動化しているが、果樹園の自動化ではより小型のソリューションが必要になる。大型農機から小型のソリューションを開発することは難易度が高く、大手農機メーカーもまだ進出できていない。一方、小型のパーソナルモビリティを手掛ける当社だからこそ開発できるソリューションがあり、十分に勝機があると考えている」と語る。

また、Yamaha Agricultureが事業統括する体制では、北半球の米国西海岸、南半球のオーストラリア、ニュージーランドで並行して開発を進められることが重要だという。基本的に1年間のサイクルで生産を行う農業の場合、新たな技術の開発と評価のサイクルも1年間で固定されてしまうことが多い。北半球と南半球に拠点を分散することで、このサイクルを半年に短縮できるようになる。

なお、ヤマハ発動機にとって新事業に当たる農業事業は、自社で開発した技術は中核に置いておらず、スタートアップへの投資を中心にヤマハ発動機の知見やノウハウを生かして規模拡大を目指していく位置付けとなっている。実際に、かつては収穫系の農業ロボットを自社開発していたが、今回の農業事業の体制にそれらは組み込まれていない。青田氏は「今回の取り組みを、投資によって新事業を作り出していく事例にできれば」と述べている。

関連記事

ヤマ発は二輪車とマリンの研究開発費を拡大、コア技術の獲得に注力

ヤマ発は二輪車とマリンの研究開発費を拡大、コア技術の獲得に注力

ヤマハ発動機は2024年1〜12月の通期決算と新たな中期経営計画を発表した。 Final Aimとヤマ発が共創 低速EVモビリティの拡張モデルを生成AIでデザイン

Final Aimとヤマ発が共創 低速EVモビリティの拡張モデルを生成AIでデザイン

Final Aimはヤマハ発動機との共創により、低速電動モビリティ「DIAPASON C580」をベースとする拡張モデルを、生成AIを活用してデザインし、その成果を「東京オートサロン2025」で初披露すると発表した。 技術一筋の職人もDX人材に ヤマハ発動機の育成プログラム「テミル:ラボ」

技術一筋の職人もDX人材に ヤマハ発動機の育成プログラム「テミル:ラボ」

モノづくり人材をいかに育てるか。これはベテランの高齢化や技術継承問題に悩む製造業全体の共通課題だ。本連載では先進的な人材育成を進める企業にスポットを当てて、その取り組みを紹介する。第2回はヤマハ発動機の「テミル:ラボ」を取り上げる。 共創スペースを横浜に開設、社外への情報発信や交流の場として活用へ

共創スペースを横浜に開設、社外への情報発信や交流の場として活用へ

ヤマハ発動機は、共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」を横浜に開設した。ワークショップなど向けのエリアやコワーキングスポットを備えており、200人を収容できる。 低速自動運転を含む新規事業で2024年に売り上げ300億円、ヤマハ発動機の新中計

低速自動運転を含む新規事業で2024年に売り上げ300億円、ヤマハ発動機の新中計

ヤマハ発動機は2022年2月10日、2022〜2024年の中期経営計画を発表した。 リンゴ自動収穫機のスタートアップに2億7500万円を追加出資

リンゴ自動収穫機のスタートアップに2億7500万円を追加出資

ヤマハ発動機は、リンゴ自動収穫ソリューションを開発するスタートアップ企業「Abundant Robotics」に、250万ドルの追加出資を実施した。果菜農業での自動化を推進し、省人化と生産性向上に貢献する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク

ヤマハ発動機の青田元氏

ヤマハ発動機の青田元氏