ヘリウムリサイクル体制を構築 極低温測定分析サービス提供の取り組み:リサイクルニュース

東レリサーチセンターは、分析装置で冷媒として使用したヘリウムガスを再液化するシステムを滋賀事業所(滋賀県大津市)に導入した。

東レリサーチセンター(TRC)は2024年2月7日、分析装置で冷媒として使用したヘリウムガスを再液化するシステムを滋賀事業所(滋賀県大津市)に導入したと発表した。

ヘリウムガス再液化システム導入の概要

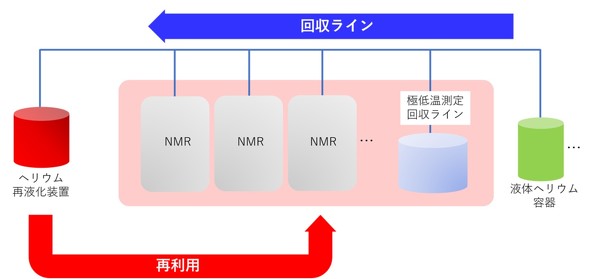

再液化システムは、核磁気共鳴法(NMR)装置や液体ヘリウム容器から気化するヘリウムガスを回収ラインによりヘリウム再液化装置へ導き、液化することで再利用できるようにする。このシステムを用いることで、顧客が必要なときに極低温での分析(赤外分光法)や電子スピン共鳴法(ESR)などを提供できるようになった他、長期的な研究/技術開発や品質管理などを目的とした分析サービスも安定してリリース可能となった。

NMRとは、磁場を与えられた状態の原子核に外部から電磁波を照射したときに、原子核がそれぞれの化学的環境に応じた特定の電磁波を吸収する現象を観測することで、化合物の構造を推定する手法だ。NMRに使用される超電導磁石の超電導は、液体ヘリウム槽の中で超電導磁石が極低温に冷却されることで実現している。

赤外分光法とは赤外線を使って物質の構造を調べる分析法だ。物質に赤外線を当てると、特定の波長の赤外線が吸収され、その吸収スペクトルを分析することで、物質の構造や成分を特定できる。

ESRとは、不対電子が磁場中に置かれたときに生じる準位間の遷移を観測する分光分析だ。遷移金属イオン、欠陥、有機/高分子の遊離基、活性酸素などの同定、定量が可能だ。

ヘリウムガス再液化システム導入の背景

ヘリウムは、-269℃という極低温で液体になり、高い熱伝導率も持つため、超低温冷却材や不活性ガスとして利用されるガスだ。医療分野の磁気共鳴画像(MRI)とNMR装置に用いられる超電導磁石の冷却や、光ファイバーや半導体の製造、精密機械の溶接、ロケットの打ち上げなど、多岐にわたる分野で利用されている。

主に天然ガスの採掘過程で得られる貴重な資源で、日本は100%輸入に頼っている。近年は天然ガスの採掘量の減少や世界的な需要の増加、特に2013年頃から米国が国策として始めた供給制限などにより、供給が不安定で、価格の高騰が続いている(2023年で2000年の9倍以上:財務省貿易統計)。限りある資源で、今後危機的な状況は好転する可能性は低いため、これを有効に活用する必要がある。

関連記事

アジレントが分析機器の体験ラボをリニューアル 最新のHPLCなどを体感可能に

アジレントが分析機器の体験ラボをリニューアル 最新のHPLCなどを体感可能に

アジレント・テクノロジーは、最新の分析機器を使用したデモンストレーションやサンプルのテストを顧客が体験できる施設として運用してきた「芝浦ラボ(東京都港区)」を14年ぶりに改装し、2025年1月27日にリニューアルオープンした。 成分分析を介して天然素材の売り手と買い手をつなぐプラットフォームをリリース

成分分析を介して天然素材の売り手と買い手をつなぐプラットフォームをリリース

住友化学は、成分分析を介して天然素材の売り手と買い手をつなぐデジタルプラットフォーム「Biondo(ビオンド)」をリリースした。 ペロブスカイト型酸化物中の窒素ドーパントの定性、定量分析に成功

ペロブスカイト型酸化物中の窒素ドーパントの定性、定量分析に成功

東北大学は、ペロブスカイト型酸化物中の窒素ドーパントの定性、定量分析に成功した。材料内部の窒素の導入形態を識別でき、詳細な分析が可能となる。 次世代ラボ実現に向け機器間の通信/相互運用規格を適用、材料開発を加速

次世代ラボ実現に向け機器間の通信/相互運用規格を適用、材料開発を加速

三菱ケミカルグループと日本分析機器工業会は「Laboratory and Analytical Device Standard(LADS)OPC UA」について、共同で概念実証を実施する。 環境中のナノプラスチックの化学的特性を解析する手法を新たに開発

環境中のナノプラスチックの化学的特性を解析する手法を新たに開発

芝浦工業大学は、マイクロバブルと原子間力顕微鏡、赤外吸収分光法を組み合わせて、ナノプラスチックの化学的特性を解析する新手法を開発した。開発したAFM-IRにより、ナノ粒子の分子構造の情報を高精度に計測できる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 商業スケールでPMMAケミカルリサイクル技術のライセンス提供開始

コーナーリンク