ガラスリボン導光板を活用し大規模な光学機器が不要な光シート顕微鏡光源を開発:研究開発の最前線

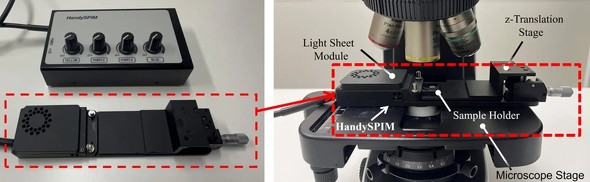

日本電気硝子は、東京大学大学院理学系研究科付属フォトンサイエンス研究機構や同大学大学院工学系研究科付属光量子科学研究センター、ミユキ技研、フォトンテックイノベーションズなどと共同で、光シート顕微鏡光源「HandySPIM」を開発した。

日本電気硝子は2025年1月29日、東京大学大学院理学系研究科付属フォトンサイエンス研究機構、同大学大学院工学系研究科付属光量子科学研究センター、ミユキ技研、フォトンテックイノベーションズと共同で、日本電気硝子のガラスリボンを用いて、光シート顕微鏡光源「HandySPIM」を開発したと発表した。

今後は、HandySPIMとガラスリボン導光板は2024年8月に試作販売を開始し、2025年内に製品化/発売を行う予定だ。

HandySPIMの特徴

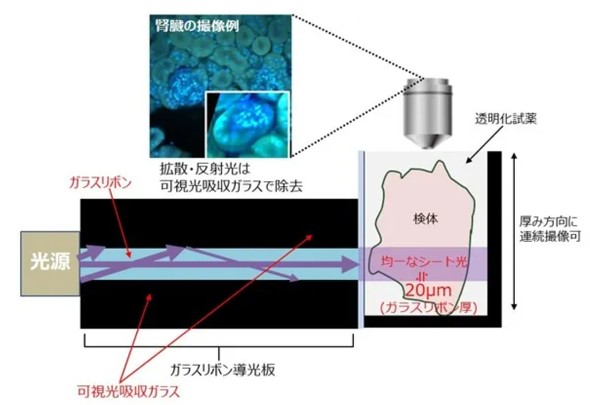

光シート顕微鏡とは、サンプル(検体)の側面から薄いシート状に整形した光を当てることで、断面画像を得る選択的平面照明顕微鏡法(Selective Plane Illumination Microscopy:SPIM)を利用した顕微鏡で、病理/バイオサイエンスなどで使用される光学機器だ。

従来の光シート顕微鏡ではレーザー光をレンズやミラーで光シート化する構造上、大規模な光学機器が必要だった。そのため、光学系の調整に専門知識を要する他、導入や維持に高額なコストがかかる点が課題となっていた。

HandySPIMは、一般的な顕微鏡のステージに設置することで、透明化生体組織の画像を得ることができる。さらに、日本電気硝子が開発したガラスリボン導光板が組み込まれており、ガラスリボンの薄く均一な厚みが、レンズやミラー無しで高強度のシート状の光を創出することに貢献する。HandySPIMの光源には低コストなLED光を用いている。

ガラスリボンの特徴

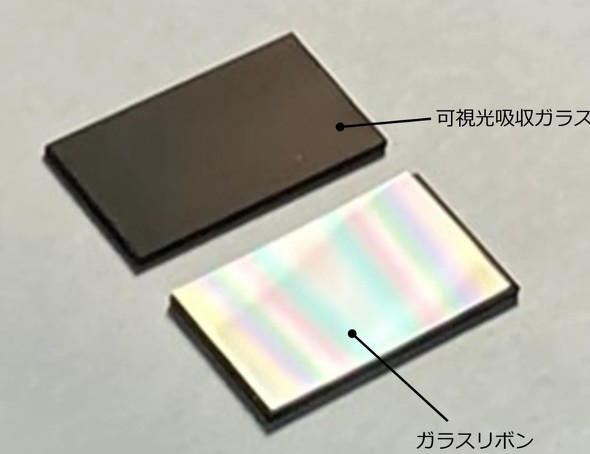

ガラスリボンは日本電気硝子が開発した薄板ガラスの1種で、厚さ4〜50μm、幅0.5〜30mmのガラスとなっており、薄く均一な厚みを有している。HandySPIMで導光板の役割を担う。

導光板は、ガラスリボンを日本電気硝子の可視光吸収ガラスでサンドイッチした構造になっている。厚み20μm、幅20mm、長さ10mmのガラスリボンの端面にLED光を結合させることで、導光板の対向端面から光シートが出射される。光シートの厚さは約20μmでガラスリボンの厚みとほぼ同等だ。この手法で得られた画像は、従来の高価な画像取得装置を使って得られる画像と比較しても遜色ない。

関連記事

515×510mm角のガラスセラミックコア基板を開発 共創で量産プロセスの構築を推進

515×510mm角のガラスセラミックコア基板を開発 共創で量産プロセスの構築を推進

日本電気硝子は、「ネプコンジャパン2025」で、開発品として大型パネルサイズ(515×510mm角)のガラスセラミックコア基板「GCコア」を披露した。 CO2レーザー加工に対応するガラスコア基板の開発に着手

CO2レーザー加工に対応するガラスコア基板の開発に着手

日本電気硝子は、汎用性が高いCO2レーザーで穴あけ加工ができる新型ガラスコア基板の開発に着手した。 日本電気硝子が厚さ200μm以下の超薄板ガラスを開発、高耐熱性のITO形成にも対応

日本電気硝子が厚さ200μm以下の超薄板ガラスを開発、高耐熱性のITO形成にも対応

日本電気硝子は「nano tech 2024 第23回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展し、開発した超薄板ガラス「G-Leaf」や超薄板ガラスと樹脂積層体を組み合わせた「Lamion[フレキシブル]」、紫外線遮蔽超薄板ガラス、化学強化専用超薄板ガラス「Dinorex UTG」を披露した。 タブレット端末で紙のように絵が描ける微細凹凸形成技術、膜密着性の向上にも貢献

タブレット端末で紙のように絵が描ける微細凹凸形成技術、膜密着性の向上にも貢献

日本電気硝子は、特殊な加工技術によりガラス表面にnmサイズのテクスチャーを形成し、タブレット端末で紙のように絵が描ける微細凹凸形成技術を開発した。 日本電気硝子が全固体ナトリウムイオン二次電池のサンプル出荷を開始

日本電気硝子が全固体ナトリウムイオン二次電池のサンプル出荷を開始

日本電気硝子は全固体ナトリウムイオン二次電池のサンプル出荷を開始したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 商業スケールでPMMAケミカルリサイクル技術のライセンス提供開始

コーナーリンク