天然メタンハイドレートを非破壊で構造観察することに成功:研究開発の最前線

産業技術総合研究所は、十勝沖の海底で採取した天然メタンハイドレートを非破壊で構造観察し、海水中での様子と分解過程のその場観察に成功した。メタンハイドレートの生成、分解の挙動や堆積物の物性などの理解が進むことが期待される。

産業技術総合研究所(産総研)は2025年2月3日、十勝沖の海底で採取した天然メタンハイドレートを非破壊で構造観察し、海水中での様子と分解過程のその場観察に成功したと発表した。北見工業大学、高エネルギー加速器研究機構、九州シンクロトロン光研究センターとの共同研究で明らかにした。

表層型メタンハイドレートは、海水中で成長、凝集し、堆積物と交じり合うことで形成される。主に海底近くの泥層中に塊で存在し、新たなエネルギー資源として期待されている。

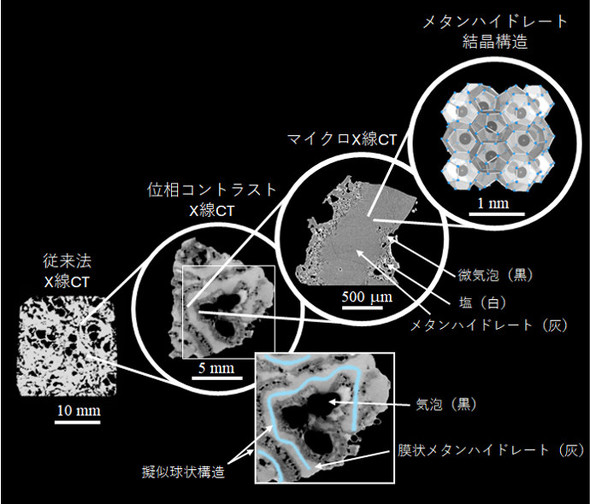

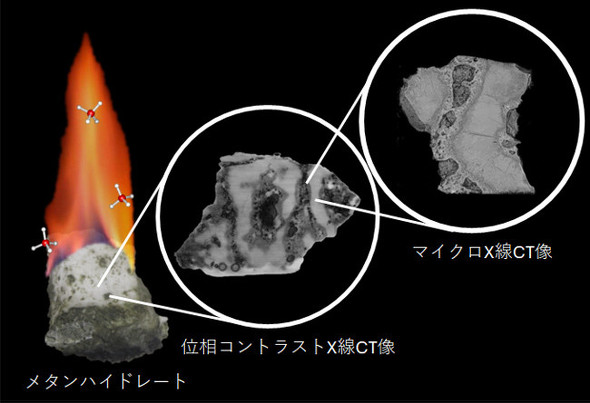

今回の研究では、メタンハイドレート堆積物中の構造による力学特性など物性を把握するため、放射光X線を使った低温型位相コントラストX線CTと低温型マイクロX線CTによる観察を実施。位相コントラストX線CTによる高密度分解能観察では、メタンガス気泡の周りに膜状メタンハイドレートが生成され、このとき形成されたと考えられる擬似球状構造が維持されていた。

この試料を粉末X線回折で調査したところ、白色部分の65%がメタンハイドレート、35%が凍結した海水だと分かった。位相コントラストX線CTの推定と同様のことが示され、その観察結果が正確であることが証明できた。

また、マイクロX線CTによる高空間分解能観察では、膜状メタンハイドレートの隙間の層に海水に含まれる塩の凝集を確認できた。メタンハイドレートの成長時に排出された塩が濃縮されたものと思われ、塩の分布を3次元的に可視化することに成功した。さらに、海底から試料を回収する際に膜状メタンハイドレート外表面の分解によって生じたと思われる数μmサイズの微気泡も可視化できた。

マイクロX線CTでその場観察を実施すると、大気圧で−10℃まで昇温した際のメタンハイドレートの分解時の時間変化を観察できた。メタンハイドレート内部の粒界から優先的に分解され、氷近辺のものは分解されずに残っていた。これは、メタンハイドレートが成長する際に析出した塩が粒界内に入り込んだことが要因だと思われる。

表層型メタンハイドレートは、日本近海や世界各地のメタンハイドレート分布域に存在する。同手法により他海域のサンプルも観察することで、メタンハイドレートの生成、分解の挙動や堆積物の物性などの理解が進むことが期待される。

関連記事

押し出し加工を用いたマグネシウム合金スクラップ材のリサイクル技術を開発

押し出し加工を用いたマグネシウム合金スクラップ材のリサイクル技術を開発

マクルウは、産業技術総合研究所(産総研)マルチマテリアル研究部門 招聘(しょうへい)研究員の斎藤尚文氏、中津川勲氏と共同で、押し出し加工を利用したマグネシウム合金スクラップ材のリサイクル技術を開発した。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。 高伸縮耐久性の変成シリコーンポリマーを開発、弾性接着剤の原料となる新素材

高伸縮耐久性の変成シリコーンポリマーを開発、弾性接着剤の原料となる新素材

産業技術総合研究所は、伸縮耐久性を高めた変成シリコーンポリマーを開発した。原料に用いることで、振動エネルギーを吸収し、伸縮疲労にも耐え得る弾性接着剤の製造が可能になる。 ミドリムシ由来の多糖から、高い接着力と易解体性を兼ね備えた接着剤を開発

ミドリムシ由来の多糖から、高い接着力と易解体性を兼ね備えた接着剤を開発

産業技術総合研究所は旭化成と共同で、ミドリムシ由来の多糖から、高い接着強度と易解体性を兼ね備えた接着剤を開発した。エポキシ系構造材用接着剤と同等の接着力を発揮しながら、加熱により容易に解体できる。 リンテック、EUV露光機用ペリクルの量産体制確立に見通し立つ

リンテック、EUV露光機用ペリクルの量産体制確立に見通し立つ

リンテックグループは以前から研究/開発を進めているEUV露光機用ペリクルの量産化の見通しが立ったことを明らかにした。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 商業スケールでPMMAケミカルリサイクル技術のライセンス提供開始

コーナーリンク

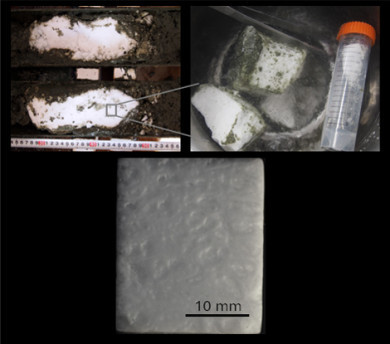

海底から採取されたメタンハイドレート 出所:産業技術総合研究所

海底から採取されたメタンハイドレート 出所:産業技術総合研究所