固体電子移動過程を直接観察できる結晶性ダブルウオールナノチューブを開発:研究開発の最前線

東京理科大学は、2種類の配位子を有する環状の亜鉛錯体から、結晶性ダブルウオールナノチューブを開発した。電子ドナー分子をナノチューブ結晶内部に導入し、固体電子移動過程を直接観察できる。

東京理科大学は2024年6月6日、2種類の配位子を有する環状の亜鉛(Zn)錯体から、結晶性ダブルウオールナノチューブを開発したと発表した。電子ドナー分子をナノチューブ結晶内部に導入し、固体電子移動過程を直接観察できる。

研究では、アクリジン配位子(LA)とアクリドン配位子(LA=O)を含む環状のZn錯体[(Zn2+)4(LA)4(LA=O)4]を合成。結晶化により二重壁構造の結晶性ナノチューブ([(Zn2+)4(LA)4(LA=O)4]n)の作製に成功した。チューブは柔軟かつ丈夫で、内寸は0.90nm×0.92nm。テトラチアフルバレン(TTF)やフェロセン(Fc)などの電子ドナー分子を溶解した液に7日間浸漬することで、ナノチューブ内部にTTFやFcを包摂できる。

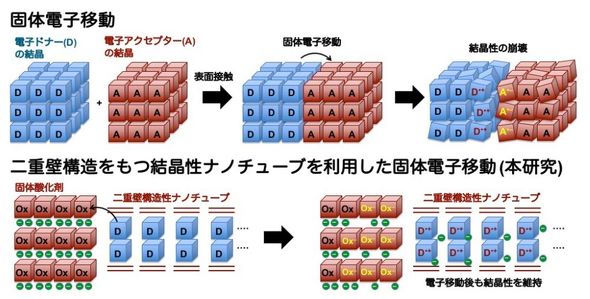

電子ドナー分子を包摂したナノチューブ結晶に固体酸化剤[Fe(H2O)6](ClO4)3を反応させたところ、ドナー分子の電子酸化による変色を確認。ナノチューブ結晶は電子酸化後も結晶状態を維持していた。

X線構造解析を実施することで、電子ドナー分子の配向変化や水素結合の形成といった電子酸化反応前後における結晶構造の変化を明らかにできる。これにより、固体の電子移動反応の可視化が可能となる。

非共有結合性ナノチューブ結晶では、電子や正孔を導入すると結晶状態が崩壊するため、電子移動反応の観察に用いることはできなかった。同手法により固体電子移動のメカニズムの解明が進み、電子機器や太陽電池など、さまざまなデバイスに活用されている電子移動材料への応用が期待される。

関連記事

全固体リチウムイオン電池の基部素材として有望な候補物質を発見

全固体リチウムイオン電池の基部素材として有望な候補物質を発見

東京理科大学とデンソーは、これまでに報告されている酸化物固体電解質よりも幅広い温度域で高いリチウムイオン伝導度を持つパイクロア型固体電解質を発見したと発表した。 結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

結晶構造から単分子磁石特性を予測するモデルを構築、単分子磁石の発見にも成功

東京理科大学は、金属錯体の結晶構造の3次元座標から構造的特徴を3次元画像として学習する手法を発案し、深層学習を用いて結晶構造データベースより抽出した約2万件のデータから単分子磁石の発見に成功した。 衣類に熱転写したセンサーで汗中イオン濃度をリアルタイムに測定

衣類に熱転写したセンサーで汗中イオン濃度をリアルタイムに測定

東京理科大学は、人の汗に含まれるさまざまなイオンの濃度をリアルタイムで測定できるウェアアラブルデバイスを開発した。小型のイオンセンサーを衣類に熱転写印刷して作製するため非侵襲的で、熱中症などの早期発見に役立つことが期待される。 転倒予防などへ期待、反応性姿勢制御を改善するウェアラブルデバイス

転倒予防などへ期待、反応性姿勢制御を改善するウェアラブルデバイス

東京理科大学は、反応性姿勢制御を改善する軽量かつ小型の柔軟なウェアラブルデバイスを開発した。予期しない外的摂動を与えるバランストレーニング用のデバイスで、短時間の使用で反応性姿勢制御が改善する。 東京理科大発ベンチャー、マッスルスーツ「軽補助モデル」販売へ

東京理科大発ベンチャー、マッスルスーツ「軽補助モデル」販売へ

東京理科大学発のベンチャー企業であるイノフィスが、「腰補助用マッスルスーツ」の「軽補助モデル」の試験販売を開始する。EU内での基準適合を示す「CEマーキング」も取得した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク