組み込み開発の基本の基になるトランジスタの話:今岡通博の俺流!組み込み用語解説(2)(1/2 ページ)

今岡通博氏による、組み込み開発に新しく関わることになった読者に向けた組み込み用語解説の連載コラム。第2回で取り上げるのは「トランジスタ」だ。

はじめに

連載「俺流!組み込み用語解説」の第2回は「トランジスタ」です。

さて、筆者の記事はおおむね3000字越えの文量になります。読者の皆さんがそれを読み進めていくか否かを判断するのが、この「はじめに」の役割だと思っていますので、そのためにも判断材料を提供しなければならないと思っています。また、筆者からすると、最後まで読んでもらうためのモチベーションを維持してもらうためにも重要だと思っています。そこで、今回なぜトランジスタを取り上げるのかについて少し話しておきましょう。

本連載の企画段階では、最初にGPIOやI2C(アイ・スクエアー・シー)、オープンコレクタなどについて解説しようと検討していました。これらは、マイコンとセンサーや外部機器の間を接続する際に必要とされる重要な技術ですよね。しかし、これらを解説する前に、どうしてもトランジスタの動作原理を押さえておかなければ、なかなか本質的な理解はままならないと思っています。

そこで、皆さんの興味があるところに到達するには少し回り道になるのですが、これらの基礎となるトランジスタについての話から始めることにしました。

トランジスタとは

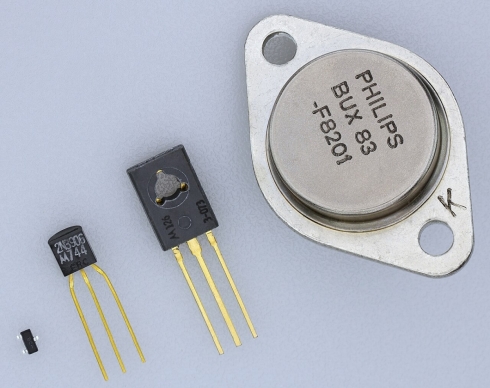

図1はさまざまな大きさや形状のパッケージに組み込まれたトランジスタの例です。

図1の一番左側にある、小さくパッケージングされたものは表面実装用のトランジスタです。現在のPCの基板やRaspberry Pi、その他のマイコン基板などの表面にも実装されているはずなので同様のトランジスタが見つかることと思います。主にスイッチング用途や入出力電圧の調整に使われています。

図1の左から2番目のトランジスタはスルーホール基板に実装されることを前提としたパッケージングになっています。トランジスタから出ている“足”のリード線は3本ありますが、その間隔は2.54mm、いわゆる0.1インチの寸法になっています。このタイプのトランジスタは主に小電力の用途で用いられます。スルーホール基板用であることから、最近のPCやマイコン基板で見つかることはほとんどありません。これはなぜかと言うと、同一の基板上に表面実装部品とスルーホール部品が実装されることはほとんどないからです。

スルーホール部品は基板を貫通する穴の中にリード線を通してから、基板の裏側ではんだ付けすることによって部品を実装します。それに対して先述した表面実装部品は、基板上に施された導線パターンに直接はんだ付けします。リード線と基板上の導線パターンの上にクリームはんだを塗布し、高温のプレートまたは炉を用いてはんだ付けするのです。

要は、スルーホール部品と表面実装部品のはんだ付けプロセスが異なり、これらを同一の基板上に実装すると複数のはんだ付け工程が必要になるので、量産基板ではコストアップになることからほとんど行われないというわけです。

図1の左から3番目のトランジスタは、左から2番目のトランジスタより大きな電力を制御することが可能です。3本あるリード線の間隔は先述した0.1インチで変わらず、スルーホール基板向けとなっています。あと、パッケージ上に穴が確認できると思いますが、これはヒートシンクと熱結合させて放熱させるためのものです。

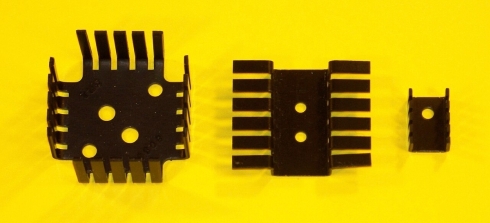

図2はそのヒートシンクですが、これらにトランジスタのパッケージの穴をボルトで接続して発生した熱を外気に放出します。その際、さらに伝熱効果を増すためにシリコングリスなどをトランジスタとヒートシンクの間に塗布することも多々あります。PCを自作する時に、市販のマザーボードにCPUを装着したことのある読者はシリコングリスを塗布した経験があるかと思います。

また、放熱にヒートシンクを用いない方法もあります。基板の広めの導線のパターンを放熱板として活用するのです。ただし、ヒートシンクと接続するための穴はトランジスタの電極と導通していることがありますので、基板のパターンとヒートシンクあるいは基板上の導線パターンと絶縁するように設計することが肝要です。また、トランジスタのパッケージの放熱穴と、基板のパターンを導通させることを前提に設計する場合もあります。

図1の左から4番目(一番右側)のトランジスタは、左から3番目のトランジスタよりさらに大きな電力を扱うためのものです。パッケージ自体に放熱効果もありますが、ヒートシンクを用いる場合も多々あります。

ただし、このタイプの大電力トランジスタは組み込み機器の筐体に同梱されることは少なく、別途外部機器として接続することが多いですかね。他の連載記事でも紹介していますが、大電力や高電圧、高温を発生させる機器は、ナイーブな組み込み機器とは別パッケージに収めたほうが得策ですね。また、それぞれの機器に供給する電力も別系統に分けておいた方がトラブル時の切り分けにも良いかもしれません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク