「標準化」について考える:3D設計の未来(10)(2/2 ページ)

3.3D図面化による変化

“設計標準化”というと、“標準部品化”や“標準組立図面化”、さらには“ライブラリ化”といったモデルそのものの標準化を行いたくなります。この標準化は2D設計のころ、手描き図面から引き継がれるような方法として行われました。例えば、“2D図面をパラメータ化する”といった標準化のアプローチです。

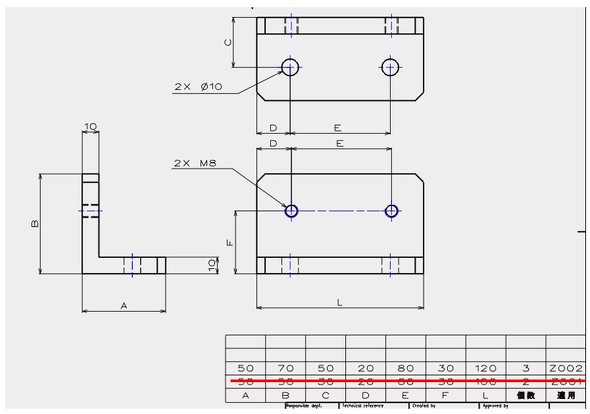

図3のようにL寸法、A寸法、B寸法などを記載することで標準部品を管理するというもので、出図の際は不要な製番の欄は赤色鉛筆で消し、必要な製番に個数を記入するというやり方をしていました。これは定型的な設計で用いられる方法で、手描き図面の時代に「いちいち図面を描かなくて済む」ように考えられたものですが、2D CADを使うようになってからもそのまま用いられてきました。つまり、手描き図面から2D CADへの移行は、「鉛筆からPC描画への移行」として、標準部品の運用が行われていたわけです。

同様の管理方法は、寸法編集だけで大きさを変化させるような定型的な製品の2D組立図でも行われ、その中の部品要素は、上記の例のような2D部品図や寸法の変化もなく流用されるような部品図などの構成により管理されていました。流用率の高いものほど、このような運用が行われていました。

今でいうパラメトリックな設計、モジュラーデザインにもつながるものといえますが、その自由度や求められている精度は高いわけではなく、あくまでも汎用(はんよう)的な設計だったと筆者は考えます。では、これが3D CADに代わるとどのように変化していったのでしょうか。以下に、3D CAD化による主な変化を示しました。

- 3D CADによる図面の特徴

- 設計の自由度の向上

- 形状変更が簡単になった

- 流用設計がより簡単になった

- 高精度化

- 組立図面で干渉確認を行いながら設計できる

- 精密で誰もが図面の一義性を理解できる

- 設計の自由度の向上

もちろん、3D CAD化の目的はこれだけではありませんが、設計工程ではこれらの大きな効果を実感することになります。ただ、その一方で、2D図面の時代に、三面図を頭の中で立体化しながら描いていた1本の線と、効率的に立体形状を可視化しながら描くことができる3Dモデルとでは、その重みが違うように思います。

4.まずは設計の考え方、設計の進め方

業種業態によって、さまざまな製品設計があります。筆者も長年にわたって装置設計を行ってきましたが、スワニーに転職した今では成形金型を設計することもあります。同じ設計でも設計の方法は異なりますが、どちらも重要なのは基準の考え方です。

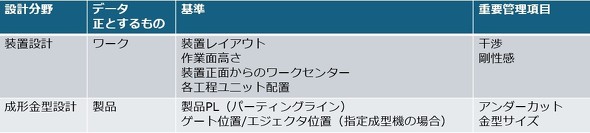

成形金型に関してはまだ指導を受けながら設計していますが、この基準という考え方に違いはありません。図4に初心者が留意すべき、設計基準と重要管理項目について、筆者が今実感している項目を挙げてみました。

装置設計の設計作業標準では、「最初にワークを描く」ということが規定されていました。この基準になるものが誤っていれば、いずれの分野の設計でも精度の高い設計はできません。まずはここが設計の起点になっているのですが、この後の手順(設計の流れ)というものが、熟練エンジニアの経験に基づいてたノウハウになっていることも多く、「誰もが同じように設計できる」ことが求められます。

次回も設計標準のための設計の考え方、設計の進め方についてお話を続けます。 (次回へ続く)

関連記事

3D推進者が見た「3DEXPERIENCE World 2023」(設計の未来編)

3D推進者が見た「3DEXPERIENCE World 2023」(設計の未来編)

SOLIDWORKSの年次ユーザーイベント「3DEXPERIENCE World 2023」のDay2では、設計/解析/製造の3つのドメインセッションを展開。本稿では「The Future of Design」をテーマに据えた設計領域の講演内容をお届けする。 【ケース1】どうする!? 3D CADデータの管理

【ケース1】どうする!? 3D CADデータの管理

3D CADの本格運用に際して直面する「データ管理」に関する現場課題にフォーカスし、その解決策や必要な考え方を、筆者の経験や知見を交えて解説する。第1回のテーマは「どうする!? 3D CADデータの管理」だ。まずは、設計現場でよく見られるデータ管理の実情を踏まえつつ、あるべき姿について考える。 JIS製図って何ですか!? 設計意図を伝える「正面図」の重要性

JIS製図って何ですか!? 設計意図を伝える「正面図」の重要性

連載「3D CADとJIS製図の基礎」では、“3D CAD運用が当たり前になりつつある今、どのように設計力を高めていけばよいのか”をテーマに、JIS製図を意識した正しい設計/製図力に基づく3D CAD活用について解説する。第1回は、JIS製図の概要と「正面図」の重要性について取り上げる。 設計者はどんな視点で設計者CAEを進めていくべきか【ケース1:構造物の強度解析】

設計者はどんな視点で設計者CAEを進めていくべきか【ケース1:構造物の強度解析】

初心者を対象に、ステップアップで「設計者CAE」の実践的なアプローチを学ぶ連載。詳細設計過程における解析事例を題材に、その解析内容と解析結果をどう判断し、設計パラメータに反映するかについて、流れに沿って解説する。第1回は「構造物の強度解析」について取り上げる。 公差がなぜ今必要なのか? 本当は日本人が得意なことのはず

公差がなぜ今必要なのか? 本当は日本人が得意なことのはず

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第1回はなぜ今、公差が必要なのかについて話をする。 データムはどうやって決めるの? 3D CADで考えよう

データムはどうやって決めるの? 3D CADで考えよう

機械メーカーで3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者から見た製造業やメカ設計の現場とは。今回は具体的にデータムとは何により決められているのかを説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?