日野自が描く駆動用バッテリーの“標準”、定置用も前提に設計:電動化(2/2 ページ)

車電分離とその先の定置用

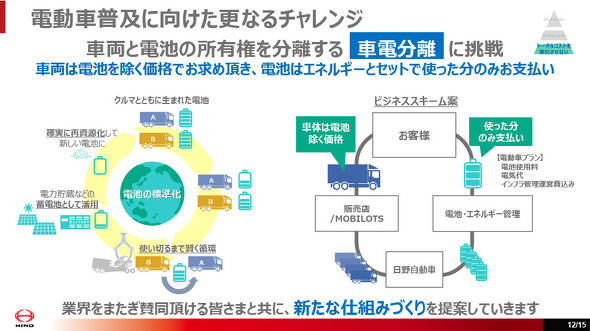

標準電池パックの“標準”については、車両と電池の所有を分ける「車電分離」というコンセプトも関わってくる。電動車のユーザー企業は車両のバッテリー以外の部分を所有し、バッテリーは所有せずには使った分だけ使用料を支払う。バッテリーは自動車メーカー側が所有し、使用済みになったときに確実に次の用途に回せるようにする。リユースでは残存性能に合わせて価格を設定するなど、車載用として使用済みになったあとも収益を得られるようにする。

ただ、車載用バッテリーは定置用蓄電池としての安全規格を満たさなければリユースできない。車載用は衝突や衝撃などに対する安全性の要求が厳しいが、定置用は建物に隣接して設置するため出火や延焼への対策が重視される。そこで、標準電池パックは定置用蓄電池の安全規格にも対応して開発する。

定置用としての安全性を織り込んで車載用のバッテリーを設計、開発することはコスト増にもつながる。これに関しては、電池の残存性能を使い切るまでのリユースも含めた長い期間でコストを回収することを目指している。車載用としては使われた分の使用料を得て、定置用でリユースする際には残存性能に応じて価格を割り引くなどしながら収益を得る。

実現に向けては、車両に搭載されて市場に出たあとの電池の全数を管理する仕組みの構築や販売店との役割分担、アフターサービスの提供などが課題になるとしている。

標準電池パックは、充電の代わりに専用のステーションで交換する方式での利用は想定していない。社会全体でバッテリーを使い切り、製造するバッテリーの総量を減らすコンセプトと合致しないためだ。交換されるまでステーションでバッテリーが待機している状態も、“もったいない”と見なしている。市場の動向に応じて交換式バッテリーを検討する可能性はあるという。

関連記事

電池の「セル」「モジュール」「パック」、その違いをおさらい

電池の「セル」「モジュール」「パック」、その違いをおさらい

突然ですが問題です。乾電池のサイズを表す際には「単1」「単2」といった名称を用いますが、この「単」とは何を意味しているでしょうか。 EVトラックのバッテリー交換は横から? 下から? 異なるアプローチ

EVトラックのバッテリー交換は横から? 下から? 異なるアプローチ

既に走行実証に移ったバッテリー交換式トラックではキャビンと荷室の間に駆動用バッテリーが縦に搭載されたが、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」ではこれと異なる方式がみられた。 欧州電池規制に対応、自動車/蓄電池の“日本版”サプライチェーンデータ連携始動

欧州電池規制に対応、自動車/蓄電池の“日本版”サプライチェーンデータ連携始動

自動車メーカーや日本自動車部品工業会、電池サプライチェーン協議会などが設立した「自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター」は、自動車や蓄電池のサプライチェーン企業間でデータ連携を行えるサービス「トレーサビリティサービス」を開発し提供を開始するとともに、会員企業の募集を開始した。 改めて品質第一を訴える日野自動車、物流2024年問題への対応で子会社が存在感

改めて品質第一を訴える日野自動車、物流2024年問題への対応で子会社が存在感

日野自動車が「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」でプレスカンファレンスを開催。重視する「総合品質」を訴えるとともに、カーボンニュートラルへの貢献や、2024年問題に代表される人流/物流の課題解決への取り組みを紹介した。 燃料電池車は2030年から拡販フェーズ、水素エンジンは直噴がベター?

燃料電池車は2030年から拡販フェーズ、水素エンジンは直噴がベター?

水素に対する自動車メーカーの関心が高まっている。過去に先行したのは乗用車のFCVだったが、現在関心を寄せられているのは商用車だ。 デンソーがeVTOL向けモーターを披露、出力100kWで従来比6割減の軽量化を実現

デンソーがeVTOL向けモーターを披露、出力100kWで従来比6割減の軽量化を実現

デンソーは、「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」において、ドイツのリリウム(Lilium)が2026年を目標に開発を進めているeVTOL(電動垂直離着陸機)「Lilium Jet」に採用されたモーターを披露した。 ソフト人材をどう育て評価するか、デンソーが10年かけて作った制度

ソフト人材をどう育て評価するか、デンソーが10年かけて作った制度

デンソーは「人とくるまのテクノロジー展 2024 横浜」において、ソフトウェア人材の育成制度「SOMRIE」について紹介した。 TDKが車室内のノイズキャンセルを提案、ヘッドレスト組み込みで15dBの消音効果

TDKが車室内のノイズキャンセルを提案、ヘッドレスト組み込みで15dBの消音効果

TDKは、「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」において、車室シートのヘッドレスト部の周辺に組み込める「消音空間ソリューション」を参考展示した。 ディスプレイ画面への加飾と映像表示を両立したシートを自動運転車やSDV向けに展開

ディスプレイ画面への加飾と映像表示を両立したシートを自動運転車やSDV向けに展開

TOPPANは、自動運転車やソフトウェアデファインドビークルをターゲットに、ディスプレイ画面への加飾と映像表示を両立した特殊な化粧シート「ダブルビュー フィルム」の展開をスタートした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク