産業界で使い倒せる日本語LLMを リコーが自前のモデル開発に取り組み始めたワケ:製造業×生成AI インタビュー(3/3 ページ)

企業にとって実用的なコストも追求

130億パラメーターのLLMはベンチマークテストで、東京工業大学が開発した「Swallow」などのLLMと比較して、日本語性能のいくつかの指標で上回っている。「他のLLMでも学習に用いている日本語コーパスは大きく異なることはないはず。クレンジングの質で性能差が生じたと考えている」(梅津氏)。

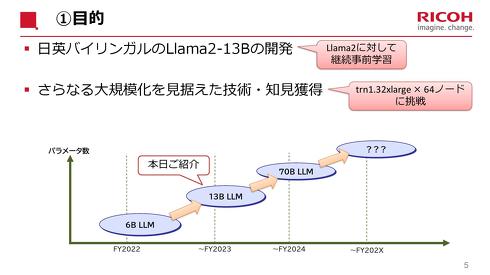

リコーは今後もさらに日本語対応力に優れたLLM開発を目指し、700億パラメーターのサイズまで大規模化を目指す。「60億パラメーターのLLM開発時に、将来的な研究の見通しを考えていた。その際に、米国などの動向を横目で見ると、700億規模のサイズは求められるだろうと判断した」(梅津氏)。

ただ、リコーは今後、LLMに企業のデータを連携してタスクへの対応力を高める流れが主流になると見る。このため、追加学習を見据えた性能向上の検証などに力を入れる。「追加学習を前提にすると、産業界で求められる自然言語処理の精度を達成するには700億パラメーターあれば十分だと考えている」(梅津氏)。

また、実際に企業がLLMを導入する上では導入/運用コストが課題になる。あくまで概算だが、仮に700億パラメーターのLLMを基幹システムに入れるとなると「年間で約1000万円以上はかかるだろう」(梅津氏)と見る。このため、実用性を考えると巨大なパラメーターサイズのLLMも、130億パラメーター程度のサイズに圧縮するのが妥当ではないかとの見方を示した。

また、リコーはAWSの開発支援プログラムを通じて、AWS Trainiumと推論用の「AWS Inferentia2」の運用コストを一定程度抑えられるようになった。LLMを活用したサービスの価格競争力に、将来的に生きる可能性がある。

ドキュメントデータの在り方も再検討が必要?

梅津氏は製造業におけるLLMの有効性について、大別して設計開発と営業の2領域で特に効果を発揮すると考える。

設計開発領域では、新人エンジニアのサポートなどが考えられる。

「あらかじめ特許や技術をRAGで活用できるようにしておく。新人エンジニアが新型の複合機を開発する際に液体トナーを採用したいと考えたとする。その時にデータベースから、液体トナー採用時の課題に関する過去のレポートなどを自分自身で簡単に検索できるようになる」(梅津氏)

リコーが顧客企業などに自社のこうした活用例を示すと、外部に公開できない技術文書や特許文書をRAGで活用したいというリクエストを多く受けるという。製造業が抱える技術継承問題にも大きな効果があると考えられる。

営業分野については、顧客課題に合わせた提案作成の支援や営業日報などの自動作成などが挙げられる。従来、属人性が高かった業務の標準化と効率化が図れる。現在リコー社内でも営業改革の一環として、生成AI活用に取り組んでおり、2024年から2025年にかけて全営業部門に展開する予定だ。

ただし、提案書の自動作成支援といっても、実用性を伴う仕組みの実現には一定のハードルがあると見る。「従来の製造業の営業では、自社のハードウェア製品のスペック面を訴求して売り込むことが多かった。しかし近年では、顧客課題の複雑化に伴い、ソリューション提案が求められるようになった。単に製品カタログをデータベース化しても、生成AIは『環境負荷低減のため紙の出力枚数を抑えたい』という顧客の悩みに答えられない」(梅津氏)。

このため、データをいかに整備するかだけでなく、複雑な顧客課題に対する提案生成に適したドキュメントの構成も検討する必要性がある。ドキュメントを活用した業務効率化を目指す上では、LLMの性能向上だけでなく、このように従来のデータの在り方の見直しまで視野に入れるべきかもしれない。リコーはこうした研究も進めていく方針だ。

関連記事

リコーが130億パラメーターの日英対応LLM開発 AWSジャパンの支援プログラム活用

リコーが130億パラメーターの日英対応LLM開発 AWSジャパンの支援プログラム活用

AWSジャパンは2024年1月31日、国内に拠点を持つ企業や団体を対象に、大規模言語モデル開発を支援する「AWS LLM 開発支援プログラム」の成果発表会を開催した。同プログラム参加者のうち、NTTとリコー、ストックマートが登壇し、成果を紹介した。3者の発表内容を順に紹介する。 AIで機器保守サポート業務のDX強化、独自LLMも活用へ リコー

AIで機器保守サポート業務のDX強化、独自LLMも活用へ リコー

リコーは、AIを活用し、機器の保守サポート業務におけるプロセスDXを強化する。情報検索型AI botや独自LLMを用いた質問応答型AIチャットbotにより、業務効率化や機器のダウンタイム低減を図る。 “超高速”でアイデアを具体化 DNPが「生成AIラボ」で目指す共創活動

“超高速”でアイデアを具体化 DNPが「生成AIラボ」で目指す共創活動

生成AIに関心を示し、自社サービスや業務への導入を検討する製造業は多い。だが、生成AIで何かできるのか、どういったサービスを作れるのかをイメージし、具体化していく仕組みが社内にあるだろうか。そのための仕掛けとして、東京都内に生成AIの共創施設をオープンしたDNPの和田剛氏と大竹宏之氏に話を聞いた。 技術ありきで生成AIは導入しない、日立が見据える「DX2周目」の堅実な戦い方

技術ありきで生成AIは導入しない、日立が見据える「DX2周目」の堅実な戦い方

大手企業を中心に進む「生成AI」の導入。一方で「技術ありきの改革」に陥らないようにするにはどうすればよいのか。日立製作所の吉田順氏に、同社の生成AI活用の現状と併せて尋ねた。 生産性向上だけじゃない、パナソニックコネクトがChatGPTを全社導入した理由

生産性向上だけじゃない、パナソニックコネクトがChatGPTを全社導入した理由

世界中で話題の「ChatGPT」。国内企業で早期に全社導入を決定した1社がパナソニック コネクトだ。ChatGPT導入に至った背景や活用の可能性について聞いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク