日本の輸配送効率化に向けた「労働環境改善」と「テクノロジー活用」:物流のスマート化

矢野経済研究所は日本国内の輸配送の効率化に向けた調査の結果を発表した。

矢野経済研究所は2024年5月20日、日本国内の輸配送の効率化に向けた調査の結果を発表した。

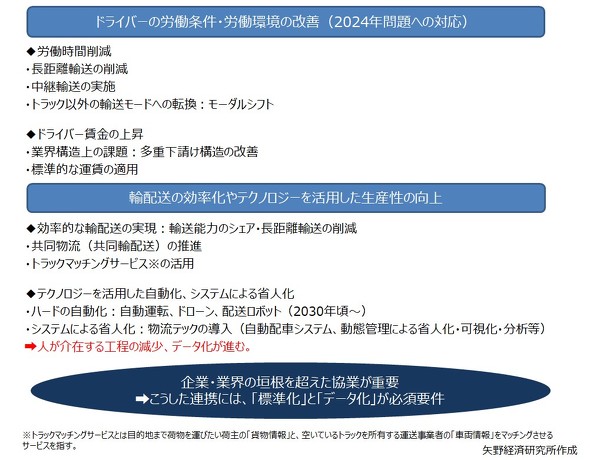

国内の物流において目下の課題となっているのが深刻な人手不足だ。輸配送に関してはドライバーの時間外労働の上限規制が始まり、“物流の2024年問題”と呼ばれるように輸送能力不足による物流の停滞が懸念されている。矢野経済研究所は、持続可能な物流の構築に向けて必要となる具体的な取り組みを2つに分けて調査した。

まずはドライバーの労働条件や労働環境の改善だ。日帰り運行が可能な中継輸送や、トラック以外の鉄道や内航海運への輸送モードの切り替えなど、長時間労働の解消に向けた取り組みが進んでいる。納品時や荷役作業開始までの待機時間の削減や、パレット化による手荷役の廃止といった荷主側の取り組みも求められている。さらに、物流業界の構造上の課題とされる荷役企業と運送事業者の契約運賃の見直しや、ドライバーの賃金引上げも重要なテーマだとしている。

もう1つが、輸配送の効率化やテクノロジーを活用した生産性の向上だ。輸送能力を最大限に活用し、積載効率や実車率の向上を図るため、共同物流(共同輸配送)や、トラックを所有する運送事業者と荷主を引き合わせるトラックマッチングサービス(求貨求車)の活用が進められている。共同物流に関しては異業種との連携も見られるようになり、業界の垣根を超えた物流のシェアリングでさらなる輸配送の効率化が期待できるという。

テクノロジーの活用では、自動運転車やドローン、配送ロボットなど自動化されたハードウェアが2030年ごろに本格的に導入されることを見込み、技術開発や法整備が進められている。また、自動配車システムや動態管理システムなどソフトウェアの導入により、データ化や省人化が進められるとしている。

中継輸送への期待と課題

中継輸送は、運行途中に中継地点を設置し、別のドライバーと交代することで1つの運行を複数人で分担する方式だ。代表的な方式としては、中継地点でトラクターのヘッド交換を行うヘッド交換方式(トレーラー・トラクター方式、スワップボディー方式)、中継地点で貨物を積み替える「貨物積み替え方式」、中継地点でドライバーが入れ替わる「ドライバー交代方式」の3つがある。

中継輸送を行う前提条件としては、片道250km程度の地点に発着地と到着地の中間地点があること、大型車が複数台駐車できるスペースを確保できること、発着地と到着地の両方でまとまった荷物量が定期的に確保できることなどがあるとしている。片道250kmとしているのは、ドライバーが1日に走行可能な距離が500km前後とされるためだ。

中継輸送の取り組みは2016年ごろからスタートし、2022年度以降は実導入に向けた実証実験や、定期運行の開始、拠点の整備などが進められている。ただ、実施する上ではコストの高さや、運用と運行管理の難しさ、物量の調整などが課題となる。

コストの高さがネックとなり、中継輸送を検討したり実証実験を行ったりしても実運用に至らない場合もある。目的がドライバーの長時間労働の抑制や労働力不足の解消にあることを踏まえると、短期的なコストとの比較ではなく、中長期的な観点から効率的な中継輸送の実施を判断することが必要だとしている。

関連記事

経産省と国交省がモビリティDX戦略、「多様なSDV」が日本の武器に

経産省と国交省がモビリティDX戦略、「多様なSDV」が日本の武器に

経済産業省と国土交通省は令和6年度モビリティDX検討会を開催し、「モビリティDX戦略(案)」を発表した。 ETC2.0プローブデータを用いたトラック滞留時間可視化サービスを提供

ETC2.0プローブデータを用いたトラック滞留時間可視化サービスを提供

SOMPOリスクマネジメントおよび沖電気工業は、ETC2.0プローブデータを用いたトラック滞留時間可視化サービスの提供を開始した。また、同データを用いた自動車事故査定業務の実証実験を実施する。 東南アジアと欧州を結ぶトラックと鉄道の国際複合輸送、喜望峰ルートより短期間

東南アジアと欧州を結ぶトラックと鉄道の国際複合輸送、喜望峰ルートより短期間

ヤマトホールディングスは東南アジアと欧州の間で、トラックと鉄道による国際複合一貫輸送サービスの提供を開始した。 物流問題解決に向けファミマとローソンが連携 冷凍商品の共同配送を一部で開始

物流問題解決に向けファミマとローソンが連携 冷凍商品の共同配送を一部で開始

ファミリーマートとローソンは2024年4月8日、両社の冷凍商品を対象に、同じトラックで混載する共同配送を同月11日に開始すると発表した。 いすゞ自動車が北米の自動運転物流企業に出資、2027年度の量産目指す

いすゞ自動車が北米の自動運転物流企業に出資、2027年度の量産目指す

いすゞ自動車は北米での自動運転事業でパートナーシップを構築するため、米国のGatikに3000万ドルを出資する。 スズキが「個人用高速輸送システム」の企業に出資、車両製造も検討

スズキが「個人用高速輸送システム」の企業に出資、車両製造も検討

スズキは米国のスタートアップ企業Glydwaysに出資した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

コーナーリンク