日立グループ関東20拠点が連携しエネルギー利用を最適化、2024年度に実証実験:脱炭素(2/2 ページ)

国内企業におけるカーボンニュートラルの推進に3つの課題

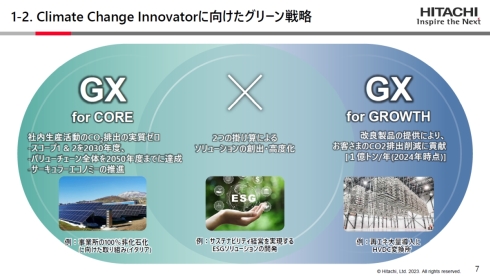

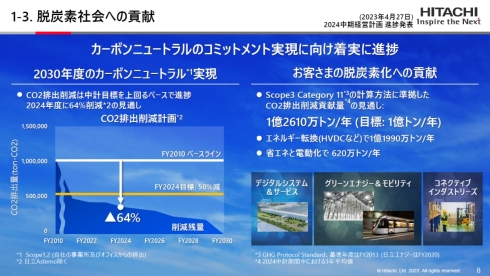

日立グループは環境戦略として、2030年度に社内生産活動によるCO2排出の実質ゼロを目指す「GX for CORE」と、改良製品による顧客のCO2排出削減に貢献する「GX for GROWTH」の2本柱で事業を展開している。足元の進捗としては、2024年度に、日立グループ全体のCO2排出量が2010年度比で64%削減、顧客のCO2排出削減量で年間1億2610万トンを見通すなど、計画を上回る状況になっている。とはいえ、2030年度のCO2排出実質ゼロという目標は高く、顧客のCO2排出削減にもさらに貢献していく必要がある。今回の多拠点エネルギーマネジメントの実証実験は、日立グループのGX for COREとGX for GROWTHの両方を拡大するための重要な取り組みとなる。

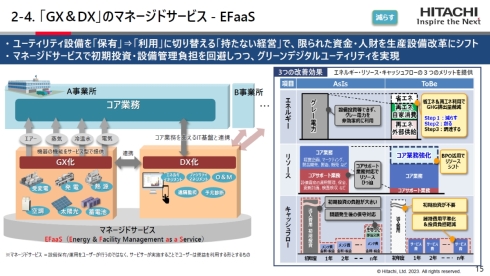

今回の実証実験や技術開発、そして外販も含めて重要な役割を担う日立パワーは、カーボンニュートラル事業に注力している。省エネやエネルギーマネジメント、プロセス改革といったCO2排出量を減らす施策、再エネの自家消費や調達と関わる創る/調達する施策、再エネ証書やオフセットクレジットの購入などのオフセットの施策などについて、標準化されたソリューションをモジュール化し、それらを組み合わせて顧客に提供している。例えば、顧客のユーティリティー設備を日立パワーが保有しそれらの運営と管理をマネージドサービスで提供する「EFaaS(Energy & Facility Management as a Service)」などがある。

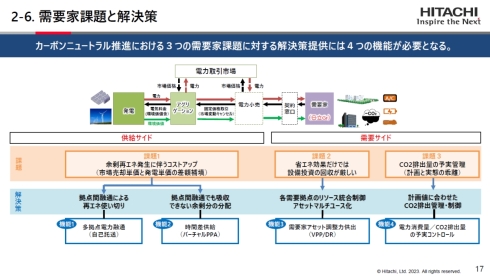

日立グループ自身を含めて国内企業におけるカーボンニュートラルの推進に3つの課題があるという。1つ目は電力の供給側で起こる、余剰再エネ発生に伴うコストアップだ。太陽光発電システムの発電量は昼間がピークになるが、余剰が発生して市場売却しようとしても発電単価よりも安くなってしまい、出力減を余儀なくされることが多くある。2つ目と3つ目は需要側の課題で、省エネ効果だけでの設備投資の回収やCO2排出量の予実管理が難しいことだ。今回の実証実験において、1つ目の課題に対応するのが、多拠点での電力融通を可能にする自己託送の仕組みと、それでも吸収しきれない余剰電力を分配するバーチャルPPA(電力購入契約)だ。2つ目の課題は空調機器DR機能やVPP機能で、3つ目の課題はEMSにおける電力消費量/CO2排出量の予実コントロールで対応する。

実証実験で外販のめどがついた機能やサービスは、日立パワーがカーボンニュートラル事業の中でモジュール化して提供していく。日立パワーの2022年度の売上高は1108億円で、現時点でカーボンニュートラル事業はその32%を占めるグリーン事業の一部にすぎない。しかし2030年度には、そのグリーン事業の売上高を上回る400億〜500億円を見込んでおり、日立グループの成長に向けて大きな期待がかかっているといえる。

関連記事

製造業の脱炭素って本当に可能ですか? 欧州よりも積極性が求められる日本

製造業の脱炭素って本当に可能ですか? 欧州よりも積極性が求められる日本

国内製造業は本当に脱炭素を実現できるのか――。この問いに対して、本連載では国内製造業がとるべき行動を、海外先進事例をもとに検討していきます。第1回は脱炭素を巡る欧州と日本の「共通点」と「相違点」を解説します。 いまさら聞けない「スコープ3」

いまさら聞けない「スコープ3」

スコープ3(Scope3)とは? GHGプロトコルの概要からスコープ3を構成するカテゴリー、さらにはスコープ3の排出量削減の進め方までを分かりやすく解説する。 超長期の「脱炭素計画」を確実に遂行する、製造業に必要な4つのステップ

超長期の「脱炭素計画」を確実に遂行する、製造業に必要な4つのステップ

本連載では、企業にとっての新たな命題となった環境経営、すなわちGHG削減に不可欠なGHG排出量計画「サステナブルプランニング」の要点について述べる。第3回はサステナブルプランニング実装に向けた、段階的な導入方法論を解説する。 日立大みか事業所は地域全体でCO2削減に挑む、先進工場が目指す脱炭素の在り方

日立大みか事業所は地域全体でCO2削減に挑む、先進工場が目指す脱炭素の在り方

日立製作所の大みか事業所は2022年6月、「大みかグリーンネットワーク」という構想を発表した。注目したいのが、大みか事業所を中心にサプライチェーン企業や地域企業などを巻き込み、「地域社会全体での成長可能な脱炭素」を目指すというコンセプトだ。スコープ3の対応に頭を悩ませる製造業も多いが、同事業所ではどのように達成を目指すのか。 日立は事業ポートフォリオ改革からサステナブル成長へ、日立Astemoも非連結化

日立は事業ポートフォリオ改革からサステナブル成長へ、日立Astemoも非連結化

日立製作所が2022年度決算と「2024中期経営計画」の進捗状況について説明。上場子会社がゼロとなり日立Astemoも非連結化することから、事業ポートフォリオ改革は一区切りとして今後はサステナブルな成長に経営の主軸を切り替えていく方針だ。 「日立にとってCO2排出量削減は追い風」、環境とデジタルが成長エンジンに

「日立にとってCO2排出量削減は追い風」、環境とデジタルが成長エンジンに

日立製作所が環境や研究開発、知財に関する事業戦略を説明した。同社 執行役副社長でChief Environmental Officer(最高環境責任者)を務めるアリステア・ドーマー氏は「CO2排出量削減のマクロトレンドは日立にとって追い風だ」と語った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

コーナーリンク