Armのクライアント機器向け最新ソリューション「TCS23」の全貌:Arm最新動向報告(16)(3/3 ページ)

「TCS23」のGPU IP

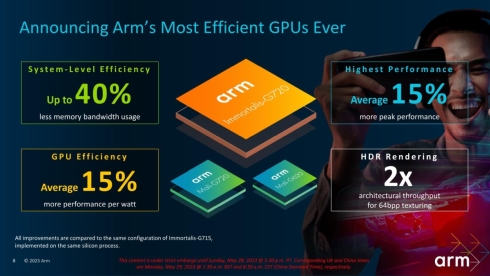

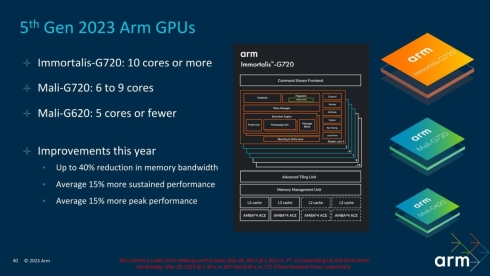

次いでGPU。今回Immortalis-G720およびMali-G720/G620が発表されたが、絶対性能および効率で15%アップ、システム全体での効率40%アップとされている(図15)。

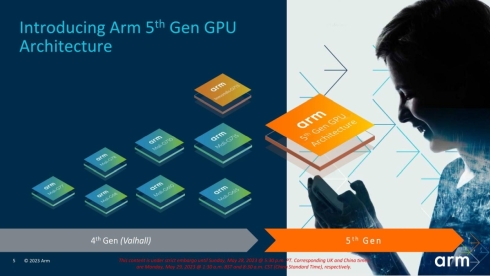

そのImmortalis-G720であるが、今回アーキテクチャがGen 5に刷新された。ちなみにこのGen 5では、例えばMidgardからBifrostや、BifrostからValhallのような根本的なレンダリング方式の変更はないようで(図16)、その意味ではValhallの延長と言えなくもないのだろうが(実際何がどう変わったのか、という質問に対しては「システムの全ての部分を見直しを図って最適化した」という答えが返ってきた)、大きな違いとしてはDVS(Deferred Vertex Shading)を実装したことが挙げられる(図17)。

図16 Utgard(Gen1)/Midgard(Gen2)/Bifrost(Gen3)/Valhall(Gen4)と異なり北欧神話からコード名を付けない。なぜ、と聞いたが明確な回答はなかった。ひょっとすると開発体制が旧Falanx Microsystems A/S(ノルウェーのファブレスIPベンダー。2006年にArmノルウェーに買収された)主体から変わったのかもしれない[クリックで拡大]

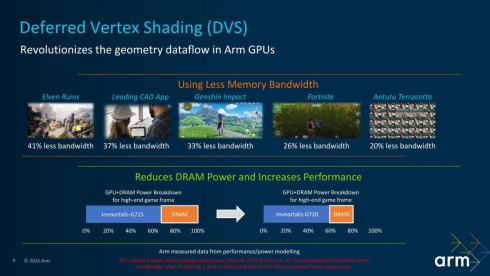

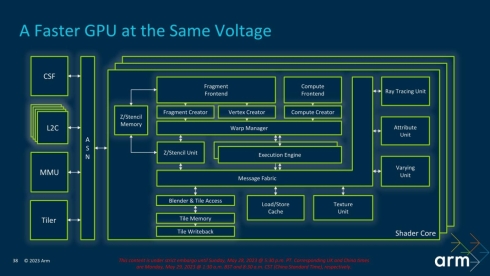

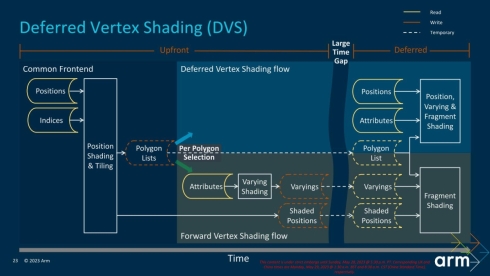

図16 Utgard(Gen1)/Midgard(Gen2)/Bifrost(Gen3)/Valhall(Gen4)と異なり北欧神話からコード名を付けない。なぜ、と聞いたが明確な回答はなかった。ひょっとすると開発体制が旧Falanx Microsystems A/S(ノルウェーのファブレスIPベンダー。2006年にArmノルウェーに買収された)主体から変わったのかもしれない[クリックで拡大]図18はImmortalis-G720の内部構造であるが、シェーダの構造が分解されているのが分かる。これをさらに分かりやすくしたのが図19である。全てのポリゴンに対してDVSが使われるわけではなく、必要なものに関しては従来同様のFVS(Forward Vertex Shading)が行われるが、FVSの場合は一度処理を行った結果をいったんメモリに書き出し、それを再び読みだすという処理になる(この関係でメモリアクセスが多くなる)。

対してDVSでは最終的にそれが必要になるまで処理を行わない。この方式なら一度書き戻して読み直す手間が省ける分、メモリ帯域を大幅に節約できることになるのだが、その一方で何でもかんでも後送りにすると、今度は後で処理が詰まりかねないので、うまくバランスを取る仕組みが必要になる。しかし、そのあたりの詳細については明らかにされなかった。

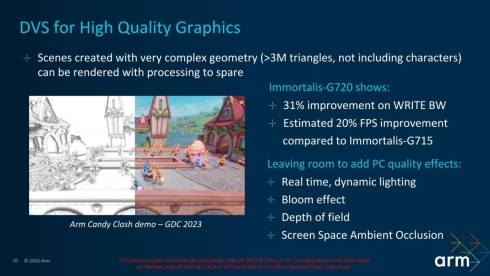

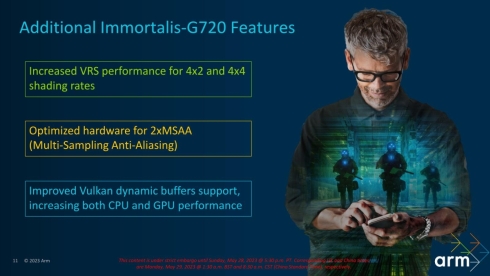

ただ結果として、必要となるメモリ帯域を減らしつつフレームレート向上を実現できた(図20)ということは、うまくバランスを取った実装に成功したということであろう。他にも細かな追加機能もあり(図21)、確かにこれはValhallの延長というよりもGen 5とする方が正しいというべきなのだろう。

図21 2xMSAA専用ハードウェアも搭載、というのはそういうニーズが大きかったということだろうか? 細かいところではOpenCL 3.0のフルプロファイルにも対応した(Valhallは2.0対応)[クリックで拡大]

図21 2xMSAA専用ハードウェアも搭載、というのはそういうニーズが大きかったということだろうか? 細かいところではOpenCL 3.0のフルプロファイルにも対応した(Valhallは2.0対応)[クリックで拡大]余談だが、「Super SamplingはNVIDIA/Intelに代表されるAIベースのものと、AMDに代表されるアルゴリズムベースのものがあるが、Armはどちらを選ぶのか?」と聞いたところ「そもそもSuper Samplingを提供していない」とあっさりした返事。ただPCよりも消費電力枠の厳しいモバイル向けにこそSuper Samplingが求められる気はするのだが、短期的にどうこうという話はないようだ。

ちなみにここまではImmortalis-G720の話をしてきたが、ではMali-G720/G620は?というのがこちら(図22)。要するにコアそのものは完全に同じで、コアの数で商品名が決まるという話であった。

関連記事

- ≫連載「Arm最新動向報告」バックナンバー

Armの次なる2000億個出荷に向けた布石「Arm Total Solutions for IoT」の狙い

Armの次なる2000億個出荷に向けた布石「Arm Total Solutions for IoT」の狙い

Armの年次イベント「Arm DevSummitの発表内容をピックアップする形で同社の最新動向について報告する本連載。今回は、2021年10月19〜21日にかけて開催された「Arm DevSummit 2021」について、「Arm Total Solutions for IoT」を中心に紹介する。 謎の多い「Armv9」について今分かっていることをまとめる

謎の多い「Armv9」について今分かっていることをまとめる

2021年3月末にArmが発表した最新命令セット「Armv9」。このArmv9について、これまでに公開された技術文書などを基に、現時点(2021年4月中旬)で判明していることをまとめた。 IntelとAMDを超えたArmのサーバ向けプロセッサ、実はソフトバンクのおかげ?

IntelとAMDを超えたArmのサーバ向けプロセッサ、実はソフトバンクのおかげ?

Armが開催した年次イベント「Arm DevSummit 2020」の発表内容をピックアップする形で同社の最新動向について報告する本連載。今回は、「Neoverseシリーズ」をはじめとするサーバ向けプロセッサの新展開や、「Cortex-Aシリーズ」関連の新IPなどについて紹介する。 ArmはなぜIoT事業を切り離すのか、表と裏から読み解く

ArmはなぜIoT事業を切り離すのか、表と裏から読み解く

Armは2020年7月7日、ISG(IoT Service Group)で展開してきたIoT(モノのインターネット))事業をソフトバンクグループ傘下に移管する方針を明らかにした。この決断の背景には何があったのか。技術ライターの大原雄介氏が、表と裏の両面から読み解く。 勝利を約束されたArmのAI戦略、MCUの微細化も加速させるか

勝利を約束されたArmのAI戦略、MCUの微細化も加速させるか

Armが開催した年次イベント「Arm TechCon 2019」の発表内容をピックアップする形で同社の最新動向について報告する本連載。今回は、「Ethosシリーズ」や「ArmNN」などを中核に進めるArmのAI戦略について紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク