NEDOがCO2フリーのブルーアンモニアを製造する技術開発に着手:脱炭素

新エネルギー・産業技術総合開発機構は、燃焼時にCO2が発生しないアンモニアを燃料とする「燃料アンモニア利用・生産技術開発」事業で、ブルーアンモニア製造の技術開発を開始した。

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2022年11月15日、燃焼時にCO2が発生しないアンモニアを燃料とする「燃料アンモニア利用・生産技術開発」事業で、ブルーアンモニア製造の技術開発を開始したと発表した。天然ガスを改質して水素やアンモニアを製造する際に発生するCO2を分離、回収し、CO2フリーのブルーアンモニアを製造する技術開発に取り組む。

政府が宣言した「2050年カーボンニュートラル」の達成に向けて、エネルギーとして利用される水素やアンモニアの重要性が高まっている。アンモニアは燃焼時にCO2を排出しないため、発電所や工業炉の燃料となれば、CO2排出量の削減につながる。しかし、天然ガスなどを原料とするアンモニアは製造時にCO2が発生し、製造過程での脱炭素化が必要となる。

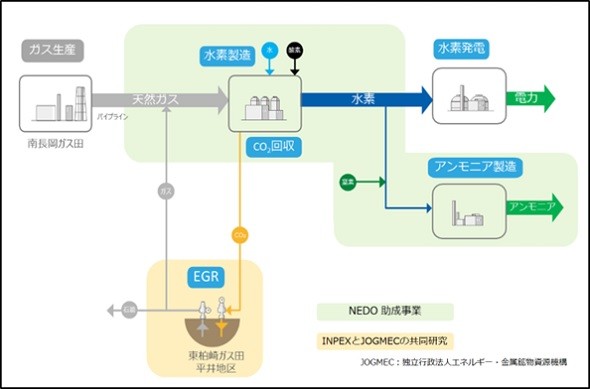

今回の技術開発では、まず、INPEXが保有する新潟県柏崎市東柏崎ガス田において、水素製造設備やアンモニア製造設備、CO2回収設備を建設。その後、既設のパイプラインを通して、INPEXの南長岡ガス田で生産した天然ガスを東柏崎ガス田に輸送し、ブルー水素を製造する。

ブルー水素は、天然ガスや石炭などを改質して水素を製造する際に発生するCO2を、大気放出する前に回収、貯蔵することで生産される水素だ。製造したブルー水素は、一部をブルーアンモニアの製造に使用し、その他を発電に利用する。水素やアンモニアの製造時に生産されたCO2は、大気中に放出せず、分離、昇圧して回収する。

INPEXでは、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)と共同で、枯渇ガス貯留層へのCO2圧入とガス増進回収技術に関する研究を実施する。同研究で回収したCO2をガス生産が終了した貯留層へ地下圧入することでCO2排出量を削減し、低炭素化したブルーアンモニアを製造する。

NEDOはINPEXと共に、天然ガスを原料とした水素およびアンモニアの製造からCO2分離、昇圧まで、一連の過程において各要素技術を実証する。

なお、同事業の期間は2022〜2025年度となっている。

関連記事

製造業の脱炭素って本当に可能ですか? 欧州よりも積極性が求められる日本

製造業の脱炭素って本当に可能ですか? 欧州よりも積極性が求められる日本

国内製造業は本当に脱炭素を実現できるのか――。この問いに対して、本連載では国内製造業がとるべき行動を、海外先進事例をもとに検討していきます。第1回は脱炭素を巡る欧州と日本の「共通点」と「相違点」を解説します。 いまさら聞けない「CO2ゼロ工場」

いまさら聞けない「CO2ゼロ工場」

「カーボンニュートラル化」が注目を集める中、製造業にとっては工場の「実質的CO2排出ゼロ化」が大きなポイントとなります。本稿では「CO2ゼロ工場」のポイントと実現に向けてどういうことを行うのかを簡単に分かりやすく紹介します。 人工光合成ではない「P2C」でCO2からCOを生成、東芝が工業化にめど

人工光合成ではない「P2C」でCO2からCOを生成、東芝が工業化にめど

東芝がCO2(二酸化炭素)を燃料や化学品の原料となるCO(一酸化炭素)に電気化学変換する「Power to Chemicals(P2C)」を大規模に行う技術を開発。一般的な清掃工場が排出する年間約7万トンのCO2をCOに変換でき、CO2排出量が清掃工場の数十倍になる石炭火力発電所にも適用可能だという。 製造業の約70%がカーボンニュートラル対応の「全社方針あり」

製造業の約70%がカーボンニュートラル対応の「全社方針あり」

日本能率協会は、製造業におけるカーボンニュートラル対応の現状や課題に関するアンケート調査結果を発表した。見える化による現場の省エネ活動は進んでいるが、今後はサプライチェーンを含めた取り組みが鍵になる。 2050年のカーボンニュートラル目標実現に向け、再生可能エネルギー導入を推進

2050年のカーボンニュートラル目標実現に向け、再生可能エネルギー導入を推進

安川電機は、地球温暖化の抑制に向けて、グループの環境ビジョンに2050年カーボンニュートラル目標を新たに設定した。グローバル事業活動に伴う二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指す。 脱炭素対応急ぐ三菱重工、100%子会社の三菱パワーを2021年10月に統合へ

脱炭素対応急ぐ三菱重工、100%子会社の三菱パワーを2021年10月に統合へ

三菱重工業は、2020年度(2021年3月期)連結決算と2021〜2023年度の中期経営計画「2021事業計画(21事計)」の進捗状況について説明。2020年度連結業績は、2020年11月に発表した通期見通しをおおむね達成した。21事計では、エナジー事業を脱炭素に対応させる「エナジートランジション」に向け、100%子会社の三菱パワーの統合を決めた。 複雑なサプライチェーンのCO2排出量算定を効率化する日立の新サービス

複雑なサプライチェーンのCO2排出量算定を効率化する日立の新サービス

日立製作所は2021年4月5日、クラウド型の企業向け環境情報管理システム「EcoAssist-Enterprise」の新サービス「CO2算定支援サービス」を、日立コンサルティングと連携して提供開始すると発表した。複雑化しがちなサプライチェーン(スコープ3)周りのCO2排出量の算定方法などを、EcoAssist-Enterpriseやコンサルティングサービスを通じて見える化、仕組み化する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- AI駆動開発を支援するIBM Bobとは何か

- テスト実行期間を最大80%短縮する、24時間稼働のAIエージェント

- 製造業に求められる人材戦略とは 鍵を握る「スキルデータ管理」

- 製造業のIT運営変革に向け、日本特殊陶業とSCSKの共同出資会社が事業を開始

- 平均在庫回転日数を11%削減、ライオンがDX活用でSCM基盤を高度化

- DXの先を見据えたQXに取り組む東芝 量子社会の実現に向けた“痛みを伴う歩み”

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- 2026年版「情報セキュリティ10大脅威」から読み解く、組織と個人の備え

- ロッキード マーティンと富士通、量子やAIなどデュアルユース技術開発を共同加速

コーナーリンク

実証試験のイメージ 出所:新エネルギー・産業技術総合開発機構

実証試験のイメージ 出所:新エネルギー・産業技術総合開発機構