本当に日本は「デフレ」なのか、「物価」から見る日本の「実質的経済」の実力:「ファクト」から考える中小製造業の生きる道(5)(1/4 ページ)

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第5回目は「物価」に焦点を当て、解説していきます。

統計データという事実(ファクト)から、中小製造業の生きる道を探っていく本連載ですが、今回は第5回となります。この連載では、われわれ中小製造業がこの先も生き残っていくために何が必要かを見定めていくために、以下の流れで記事を進めています。

- 日本経済の現状を知る

- その中で起きている変化と課題を把握する

- あるべき企業の姿を見定める

- 今後考えていくべき方向性を共有する

ここまで、第1回では主に「労働者の平均給与」、第2回では「GDP(国内総生産)」、第3回では「1人当たりGDP」、第4回では「労働生産性」について取り上げてきました。

日本経済のある意味で“成績”を示すこれらの指標で見ると、日本は最先進国の一角から既に「凡庸な先進国」へと大きく後退してしまったことが分かりました。さらに、この中でもとりわけ「労働生産性」が低いという特徴も見えてきました。ここまでを通じ「日本経済の現状」を整理できたところで、今回からはこの数十年で変化した(あるいは変化しなかった)部分を確認していきます。

具体的には「物価」「為替」「人口」など経済統計を考えるときにパラメータとして機能する指標となります。この中でも特に「物価」はインフレやデフレ、名目値や実質値といった指標に関わり、経済統計への理解をややこしくする存在だといえます。今回はこの「物価」に注目して話を進めていきたいと思います。

そもそも物価とは何か

「物価」とは、言葉の通り「モノの価格」のことです。経済学では特に「経済全体でのモノやサービスの一般的な価値と価格の関係性を示すもの」として使用される言葉です。

例えば、20年前に200円だった雑誌が、現在では300円に上がって値段が上がっていることがあります。その雑誌の内容が変わらなければ、100円分値上がりしたことになります。このような個々の値段を総合的に1つの指標として平均化し、まとめたのが「物価」です。20年前と今とで、給料が一緒だったとしても、物価が2倍に上がっていたら、その分実際に買えるものが減りますので「実質的」に貧しくなりますね。逆に物価が半分になれば、2倍のモノを買うことができます。

物価とは、このように時の推移とともに、実質的に豊かになったかどうかを図るための指標の役割を果たします。物価は、モノとお金の相対的な価値の変化という意味も持つ点を覚えておきましょう。

物価を表す指標で代表的なものは「消費者物価指数」と「GDPデフレータ」です(本稿では「デフレーター」を「デフレータ」として統一して表記します)。

「消費者物価指数(CPI: Consumer Price Index)」は「日常生活で私たち消費者が購入する商品の価格の動きを総合して見ようとするもので、私たちが日常購入する食料品、衣料品、電気製品、化粧品などの財の価格の動きのほかに、家賃、通信料、授業料、理髪料などのようなサービスの価格の動きも含まれます」(総務省「消費者物価指数のしくみと見方」より引用)。

一方の「GDPデフレータ」は、GDPについてのデフレータです。デフレータとは「名目価額から実質価額を算出するために用いられる価格指数」です。そして「デフレータで名目価額を除して実質価額を求めることをデフレーション」(内閣府 国民経済計算「用語解説」より引用)と呼びます。

2つの指標とも物価を表すものですが、消費者物価指数は私たち消費者が購入するような身近なモノやサービス、GDPデフレータは経済活動全体としてのモノやサービスの価格を表したものとして理解するとよいでしょう。

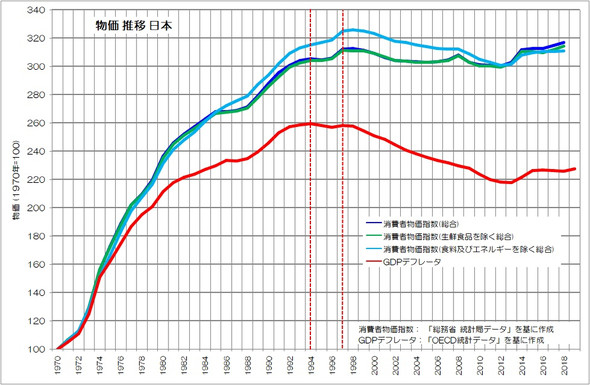

それではまず、この2つの指標の長期推移を見てみましょう。図1は物価の推移データとなります。

大切な観点は、物価は必ず基準年に対して何倍になったかという、相対的な数値として表現されるという部分です。図1は1970年を基準値(100)とした場合の、物価の変化を表しています。

これを見ると、消費者物価指数もGDPデフレータも1990年代中盤をピークにして、減少し停滞しています。ただ、最近になり、少し上昇傾向を示しているといえます。

1970年時点と比べると、消費者物価指数は約3倍、GDPデフレータは約2倍になっています。全体的にモノやサービスの値段が50年間で2〜3倍ほどに上がったということになります。

また、GDPデフレータは消費者物価指数よりもずいぶんと低い数値になっています。GDPデフレータには、消費者物価指数では観測されない、企業間取引なども含まれるためこのような乖離(かいり)が起こるようです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- 「中国のスペースX」銀河航天は衛星をどう量産するのか 製造デジタル基盤の全貌

コーナーリンク