パナソニック初のコミュニケーションロボットは弱い!? クラファン目標は即日達成:ロボット開発ニュース(2/2 ページ)

人とモノの関係性を回復する“弱いロボット”

NICOBOの基本コンセプトとなる“弱いロボット”の研究開発を続けてきたのが、豊橋技術科学大学の岡田氏である。

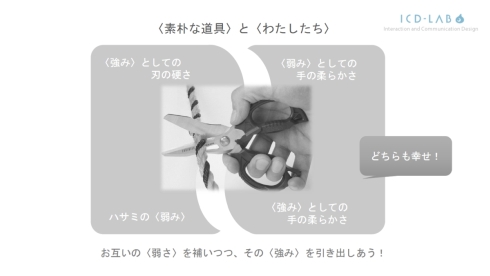

岡田氏は「ハサミのような素朴な道具とわれわれ人間の関係性は面白い。ハサミは硬い刃を備えているが、自らでは紙やひもなどを切り刻むことはできない。われわれの手の中にあって初めて機能する。一方で、人間の柔らかい手は紙やひもなどを切り刻めないが、その手の柔らかさによってハサミを使いこなすことができる。つまり、お互いの弱さを補いつつ、その強みを引き出し合っており、どちらも幸せな関係だといえる」と説明する。

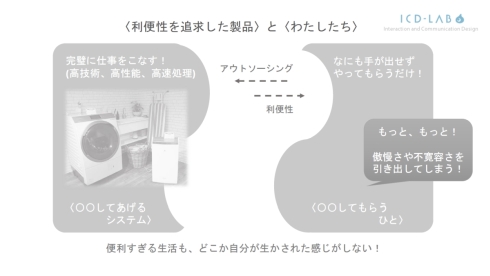

一方で、利便性を追求し、ハサミよりもはるかに高性能・高機能になった家電製品は完璧に仕事をこなすものの、われわれ人間は何も手を出せずやってもらうだけの立場になる。「○○してあげるシステム」と「○○してもらう人」という役割で線が引かれてしまうことで、「もっと早く」「もっと静かに」など要求がエスカレートしていく。「便利なものに囲まれているのに、その利便性がわれわれの傲慢さや不寛容さを生み出してしまう。そして、自分が生かされた感じがしない、幸せになれないという指摘が増えている」(岡田氏)という。

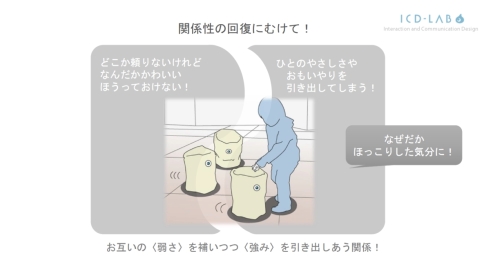

そこで、人とモノの関係性の回復に向けて岡田氏が研究開発に取り組んできたのが“弱いロボット”だ。どこか頼りないけれど、何だかかわいい、ほっとけないロボットの弱さや不完全さが、人の優しさや思いやりを引き出す。「なぜだかほっこりした気分になる」(同氏)。

その一例となるのが、岡田氏が開発したごみ箱ロボットである。このロボットはごみを拾い集めるためのロボットだが、そのための手や腕がない。岡田氏は「ただヨタヨタと動き回るごみ箱にすぎないが、ごみを集めるという意味において人を上手に巻き込むことができる」と強調する。今までのロボットは高い機能性により自己完結していたが、そのこだわりを捨てたこのごみ箱ロボットは、結果として人に手伝わせることでごみを拾い集めることができている。また、ごみ拾いを手伝った人も悪い気分にはならない。

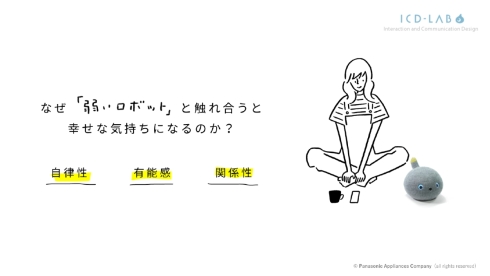

このような弱いロボットと触れ合うと、なぜ幸せな気持ちになるのだろうか。岡田氏は強制されずに関わりたいときだけ関われる「自律性」、関わることで自らの強みや優しさが引き出される「有能感」、一人ではなくつながり合って一緒にいる「関係性」という3つの理由を挙げる。「自らの能力が生かされ、生き生きとした幸せな状態であるウェルビーイングが可能になる。これらのポイントを押さえてNICOBOの開発を進めた」(同氏)という。

関連記事

愛する力を育むロボット「LOVOT」に命を吹き込むデザインの力【前編】

愛する力を育むロボット「LOVOT」に命を吹き込むデザインの力【前編】

GROOVE Xが満を持して発表した家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」。どうしても、その機能や性能に目が行きがちだが、LOVOTという“愛らしい存在”を創り出すデザインの力についても注目したい。LOVOTのデザインを担当したznug designの根津孝太氏に話を聞いた。 愛する力を育むロボット「LOVOT」に命を吹き込むデザインの力【後編】

愛する力を育むロボット「LOVOT」に命を吹き込むデザインの力【後編】

GROOVE Xが満を持して発表した家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」。どうしても、その機能や性能に目が行きがちだが、LOVOTという“愛らしい存在”を創り出すデザインの力についても注目したい。LOVOTのデザインを担当したznug designの根津孝太氏に話を聞いた。 新型「aibo」が象徴する、「自由闊達にして愉快なる」ソニーマインドの復活

新型「aibo」が象徴する、「自由闊達にして愉快なる」ソニーマインドの復活

2018年1月11日からソニーストアで販売が開始された、ソニーのエンタテイメントロボット「aibo」。先代「AIBO」の製品開発終了から12年を経て復活したaiboだが、どのようにして開発が進められたのか。小寺信良氏が探る中で見えてきたのは、ソニーが取り戻しつつある、創業当時の「自由闊達にして愉快なる理想工場」の雰囲気だった。 ソニー「aibo」復活の意義を考察する

ソニー「aibo」復活の意義を考察する

新型の家庭向けロボット「aibo」を発表したソニー。同社社長兼CEOの平井一夫氏は「ユーザーに感動をもたらし、人々の好奇心を刺激する会社で有り続けることが、ソニーのミッションであり、ソニーの存在意義だ」と高らかに宣言したが、筆者の大塚実氏はやや複雑な思いでこの発表会を見ていた。 ロボット開発力を訴求するVAIO、駆動部開発をアシストするモジュールを初出展

ロボット開発力を訴求するVAIO、駆動部開発をアシストするモジュールを初出展

VAIOは、「CEATEC 2019」(2019年10月15〜18日、千葉県・幕張メッセ)に出展し、ロボット開発と運用に必要なハード、ソフト、クラウドサービス等をオールインワンで提供する「ロボット汎用プラットフォーム」を訴求する。 家族を見守る家庭向けコミュニケーションロボットを共同開発

家族を見守る家庭向けコミュニケーションロボットを共同開発

ユカイ工学は、コミュニケーションロボット「TELLBO」をハウステンボスと共同開発した。離れている家族とのコミュニケーションを容易にし、優しく見守りながら癒やしも与えられる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ロボットの記事ランキング

- ROSを使う手順、パッケージとシミュレータの活用

- 人の優しさ引き出す“弱いロボット”、パナソニックが一般販売開始へ

- 驚異的な演算/運動性能を兼ね備えた次世代犬型ロボ「PUDU D5」シリーズが誕生

- 油圧ならトン単位の力も出せる、ブリヂストンのゴム人工筋肉

- 指型ロボットに自己修復可能な培養皮膚を形成、義手や義足にも応用可能

- ロボット開発で注目される「ROS」(Robot Operating System)とは何か

- 保険適用が拡大する手術支援ロボット「da Vinci」、デジタル活用でアプリも投入

- きゅんくんも参加、ロボットスタートがラボ開設

- 2020年のドローン世界市場は1.6兆円、2025年まで年平均8.3%で成長

- 「あの現場で動けるロボットはQuinceしかない」〜原発ロボットを開発する千葉工大・小柳副所長(前編)

コーナーリンク