蒸気を感知して可逆的に変形、変色する新材料を開発:医療機器ニュース

東京都立大学は、特定の蒸気を感知して可逆的に変形、変色する特性を持つ新材料を開発した。フェニル基を付加した環状チオフェン6量体が、分子間の相互作用によって規則的に集合してできた繊維状物質(ファイバー)となる。

» 2020年11月10日 15時00分 公開

[MONOist]

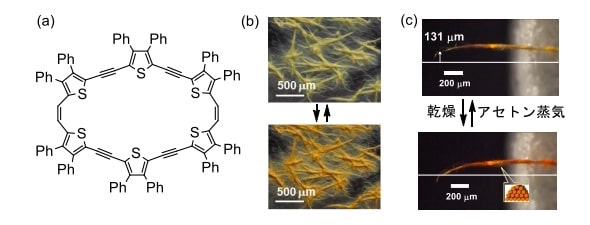

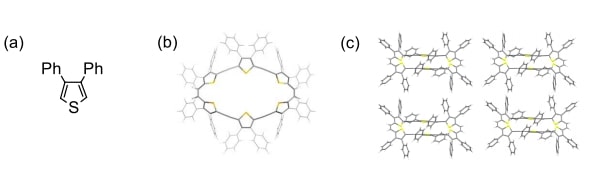

東京都立大学は2020年10月15日、特定の蒸気を感知して可逆的に変形、変色する特性を持つ新材料を開発したと発表した。フェニル基を付加した環状チオフェン6量体が、分子間の相互作用によって規則的に集合してできた繊維状物質(ファイバー)となる。北里大学、横浜国立大学、名古屋市立大学との共同研究による成果だ。

環状チオフェン6量体分子が積み重なった構造をしており、分子内や分子間の隙間にアセトンなどの小さな分子を取り込める。アセトン分子を取り込んだファイバーは黄色だが、乾燥するとアセトン分子を放出してだいだい色に変色するとともに湾曲する。アセトン蒸気に再び触れさせると、アセトン分子を吸収して色と形は元に戻る。

長さ1mm程度のファイバーがアセトン蒸気の有無で可逆的に湾曲することで、ファイバーの先端位置は0.1mm程度上下運動する。蒸気刺激前後のファイバー内部の構造をX線回析したところ、蒸気刺激により分子配列が可逆的に変化し、湾曲が生じることが明らかとなった。

光や熱、蒸気などの外部刺激により自ら可逆的に変形、運動するスマートマテリアルは、人工筋肉や生物模倣技術などへの応用に期待されている。また、蒸気は電源や熱源を必要としない省エネルギーな外部刺激として注目されており、今回開発したファイバーは、新しい原理のアクチュエーターなどへの応用が期待される。

「医療機器ニュース」バックナンバー

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 子どもの顎発育をサポートする拡大装置を開発、矯正中でも違和感なく

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- CT画像上で脳脊髄液腔を抽出する診断支援AI技術を開発

- ロレアルが光技術を応用した赤外線ヘアアイロンとLEDマスクを発表

- のみ込む音をセンサーとAIで検知、高齢者の窒息防止へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

- パーキンソン病などの集束超音波治療がMRIと併用可能に

関連記事

角膜を参考に、無色透明で高靭性の材料を開発

角膜を参考に、無色透明で高靭性の材料を開発

名古屋大学は、透明な生体材料である角膜の構造を模倣することで、光学的には無色透明で、力学的には高靭性な複合エラストマーを開発した。今後、高度先進医療やウェアラブルディスプレイ、ソフトロボットなどの分野への応用が期待される。 ヒトiPS細胞由来の網膜色素上皮細胞シートの自動培養に成功

ヒトiPS細胞由来の網膜色素上皮細胞シートの自動培養に成功

日立製作所と理化学研究所は、ヒトiPS細胞由来の網膜色素上皮のシート状組織「RPE細胞シート」を自動培養することに成功した。再生医療用細胞の品質が均一化し、量産による細胞の安定供給が可能になるため、再生医療の普及に貢献する。 感染症の早期発見につながる抗体を検出する光る紙チップを開発

感染症の早期発見につながる抗体を検出する光る紙チップを開発

慶應義塾大学は、大きさ1cm程度の感染症診断のための簡易検査用紙チップを開発した。検査手順は紙チップに血液を一滴垂らしてデジタルカメラで撮影するのみで、20分ほどで青〜緑色の発光により結果が判明する。 がん組織を非標識・無染色のまま自動的に可視化するイメージング技術

がん組織を非標識・無染色のまま自動的に可視化するイメージング技術

富士フイルムは、表面増強ラマン分光(SERS)を活用し、組織の代謝物を非標識・無染色のまま高精度に大面積で分析できる「SERSイメージング技術」を開発した。がん組織の分布を自動的に可視化できる。 肌を傷つけずにヒトの肌内部をカラー断層画像で可視化に成功

肌を傷つけずにヒトの肌内部をカラー断層画像で可視化に成功

富士フイルムは、断層画像解析システム「ワンショットフルカラーSD-OCT」を開発し、肌を傷つけずにヒトの肌の内部をカラー断層画像で可視化することに成功した。頬の真皮が相対的に黄色化していることも確認した。 産総研、生きた細胞の機能を光エネルギーで操作できる技術を開発

産総研、生きた細胞の機能を光エネルギーで操作できる技術を開発

生体透過性の高い近赤外レーザーで熱と活性酸素種を発生する有機色素と、カーボンナノホーンから成る分子複合体(ナノモジュレーター)を作製。この分子複合体を用いて、生きた細胞の機能を操作できる光制御技術を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR

(a)合成した環状チオフェン6量体分子、(b)蒸気による変色、(c)蒸気による変形 出典:東京都立大学

(a)合成した環状チオフェン6量体分子、(b)蒸気による変色、(c)蒸気による変形 出典:東京都立大学 (a)3,4-ジフェニルチオフェン、(b)環状分子の構造、(c)環状分子の積層構造 出典:東京都立大学

(a)3,4-ジフェニルチオフェン、(b)環状分子の構造、(c)環状分子の積層構造 出典:東京都立大学