企業が消費者の信頼を失う「テック・クラッシュ」、5つの技術トレンドで回避せよ:製造マネジメントニュース(1/2 ページ)

アクセンチュアは、米国本社が2020年2月に発表した世界のテクノロジートレンドに関する最新の調査レポート「Accenture Technology Vision 2020」について説明。同レポートでは、「ポスト・デジタル時代を生きる企業が『テック・クラッシュ』を乗り切るには」がテーマとして掲げられた。

アクセンチュアは2020年8月5日、オンラインで会見を開き、米国本社が同年2月に発表した世界のテクノロジートレンドに関する最新の調査レポート「Accenture Technology Vision 2020(以下、テクノロジービジョン2020)」について説明した。

同社のテクノロジービジョンは2000年から発行されており、今回で20回目となる。テクノロジービジョン2020は、日本を含む全世界6000人以上の企業や組織の上級役職者およびIT担当役員を対象に調査を実施しており、今回は2000人の生活者(一般消費者)にも調査を行ったという。

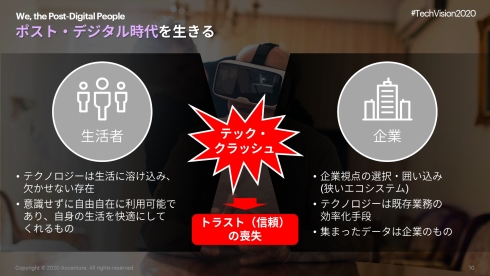

前回のテクノロジービジョン2019では、それまでのテクノロジービジョンで続けて主要テーマとなってきたデジタル技術が当たり前のものとなる「ポスト・デジタル時代の到来」について言及した。そして、テクノロジービジョン2020では「ポスト・デジタル時代を生きる企業が『テック・クラッシュ』を乗り切るには」がテーマとして掲げられた。

アクセンチュア テクノロジー コンサルティング本部 インテリジェントソフトウェアエンジニアリングサービス グループ日本統括 マネジング・ディレクターの山根圭輔氏は「世界人口の半分以上がインターネットにアクセスするなど、生活者にとってテクノロジーは完全に日常の一部となった。そして、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大によって“Digital is Everywhere”は加速している」と語る。

例えば、COVID-19とのかかわりが深い医療分野では、オンライン診療(バーチャル診療)が普及するとともに、そのサービス品質の高さを認めている他、多くの患者がヘルスケアアプリの活用を開始するとともにそのサービス内容に満足している。その一方で、これらの新たな医療サービスの実現を阻む要因も多数存在しており、「閉じたエコシステムモデル、業務中心のデータモデル、企業中心のデータ所有モデルのような、旧来型のモデルを踏襲し続けることはリスクを伴うだろう」(山根氏)。

このように、テクノロジーやデジタル技術を当たり前のものとして取り込む生活者に対して、企業が自身の視点で選択や囲い込みを行い、テクノロジーを既存業務の効率化手段としてのみ位置付け、集まったデータは企業のものと捉えるような姿勢のままだと、企業が生活者からのトラスト(信頼)を喪失してしまいかねない。テクノロジービジョン2020では、この事態を「テック・クラッシュ」と呼んでいる。

山根氏は「あらゆる企業は『デジタルを利用する企業』ではなく『テクノロジー企業』にならなければならない。そして企業のCEOも『テクノロジーCEO』になる必要がある」と訴える。

テクノロジービジョン2020では、テック・クラッシュを乗り切るために、テクノロジー企業とテクノロジーCEOが取り組むべき5つのテクノロジートレンドとして「体験の中の『私』(The I in Experience)」「AIと私(AI and Me)」「スマート・シングスのジレンマ(The Dilemma of Smart Things)」「解き放たれるロボット(Robots in the Wild)」「イノベーションのDNA(Innovation DNA)」を定義している。

「体験の中の『私』」では、生活者がテクノロジーによる体験について企業に何を求めているかが示唆されている。山根氏は「生活者は自分向けと感じる体験には好意的だが、企業から提示されるパーソナライゼーションには懐疑的だ」と述べ、企業からの一方的なアプローチとならないように、提供から共創に移行し、ユーザーである生活者を能動的参加者に変えていくような取り組みが必要になるとした。

例えば、Netflixの視聴者と創り上げるマルチエンディングドラマ「Black Mirror」では、視聴者が選択した主人公の行動に基づいてストーリーが複数分岐するようになっており、制作にはゲームプログラミング言語の「Twine」を活用している。また、マクドナルドは従業員を巻き込んで顧客体験を共創する取り組みを行っている。

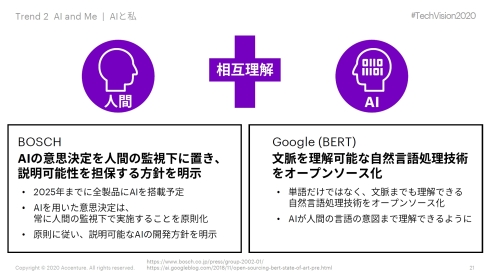

AI(人工知能)の活用と関わる「AIと私」では、まず、79%と多くの企業が人とAIの協働が将来のイノベーションに必要不可欠と考えている一方で、そういった協働を前提とした仕組み作りを準備している企業は23%にとどまることを指摘した。「ここでいう協働を前提とした仕組みとは、突き詰めれば、AIやロボットの就業規則があるのかという話にもなる」(山根氏)。

例えば、ボッシュ(Robert Bosch)は2025年までに全製品にAIを搭載する予定だが、AIの意思決定は常に人間の監視下で実施することを原則化し、説明可能なAIしか採用しない方針を打ち出している。これは、ある意味でAIの就業規則であり、人間がAIを理解するためのものだ。一方、グーグル(Google)は文脈を理解可能な自然言語処理技術を開発しており、AIも人間を理解できるようになりつつある。つまり、人間とAIの相互理解が進みつつあるわけだ

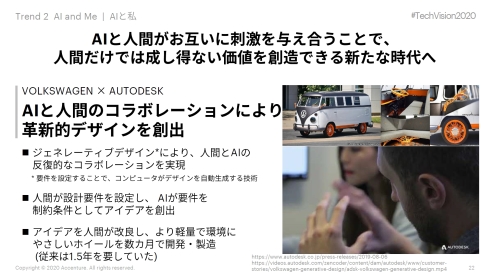

また、人間とAIの相互理解の事例としては、フォルクスワーゲン(Volkswagen)とオートデスク(Autodesk)による、ジェネレーティブデザインを用いた革新的デザイン創出を挙げた。AIのアイデアを人間が改良することで、より軽量かつ環境に優しいタイヤホイールを数カ月で開発できたという(従来は1年半かかっていた)。また、アクセンチュアの日本法人も、AIとの協働を文化にするべく、全社員にRPA(Robotic Process Automation)ライセンスを配布する方針だという。山根氏は「AIへの信頼は高まっており、これは追い風になるが、人間中心のデザインはさらなるAI浸透の鍵になるだろう」と説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク

「テクノロジービジョン2020」について解説するアクセンチュアの山根圭輔氏

「テクノロジービジョン2020」について解説するアクセンチュアの山根圭輔氏