全ての製品が「デジタルツイン」に、リアルとバーチャルをセットで売る時代が到来:MONOist 2020年展望(1/2 ページ)

IoTやAIの活用による理想像として描かれた「デジタルツイン」の世界が2020年はいよいよ現実化しそうだ。あらゆる情報を収集した“完璧なデジタルツイン”の構築は難しいが、用途を限定した“限られたデジタルツイン”の構築が進みつつある。2020年はこれらを組み合わせた“デジタルツインのアセンブリー”などへと進む見込みだ。

IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などの普及が進む中、理想の姿として描かれるのが「デジタルツイン(デジタルの双子)」である(※)。

(※)関連記事:いまさら聞けない「デジタルツイン」

「現実世界のデジタル箱庭」を実現するデジタルツイン

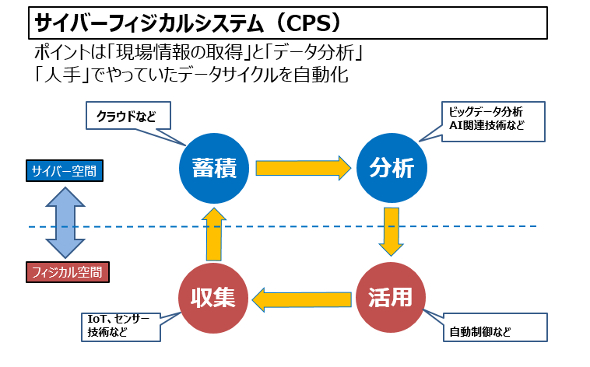

デジタルツインは、フィジカル空間の情報をIoTなどを活用して、ほぼリアルタイムでサイバー空間に送り、サイバー空間内にフィジカル空間の環境を再現するというものである。フィジカル空間の一部を切り取り、データ上ではサイバー空間上に完全に一致するモデルを構築できることから「双子(ツイン)」と表現されている。

デジタルツインが構築できれば、物理世界をリアルタイムに遠隔地でモニタリングできるだけではなく、デジタルツインを活用してシミュレーションを行うことで“未来を予測する”ことが可能になる。こうした「現実世界と一致するデジタル箱庭」を構築することで、現実世界で発生しているさまざまな試作や試行、すり合わせなどのプロセス負担を一気になくすことが期待されている。

こうした動きはもともと設計領域で注目を集め始めた。設計領域ではCADによる3Dモデルデータを多数保有することになるため、これらを管理するPDM(Product Data Management)システムなどを活用してきた。これらを発展させ、製品ライフサイクル全てをカバーする形で、設計データを活用しようという発想からPLM(Product Lifecycle Management)システムなどの普及が進んだ。この概念をさらに広げ、製造業内での製品ライフサイクルから、出荷後の製品ライフサイクルまでを広げることで、「デジタルツイン」を実現できるという考え方である。

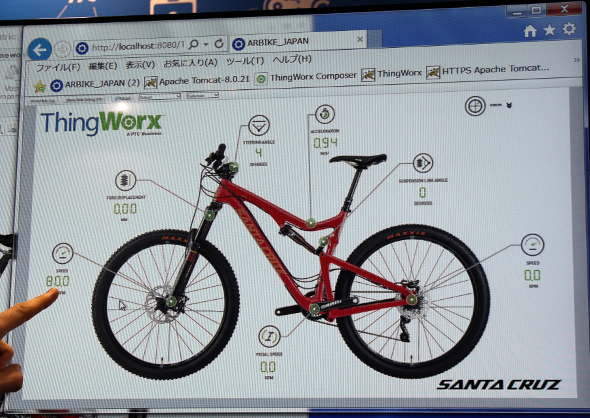

IoTにより製品の使用状況などの情報が、常にデジタルツインとしてサイバー空間のモデルと同時に再現される環境になれば、どのように使われているのかというのが把握でき、データとして蓄積できるようになる。これにより具体的な使用状況に基づいた設計品質における改善サイクルを回すことなどが利点として考えられていた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク

IoT活用の基本的な仕組みとなる「CPS(サイバーフィジカルシステム)」 出典:MONOist編集部で作成

IoT活用の基本的な仕組みとなる「CPS(サイバーフィジカルシステム)」 出典:MONOist編集部で作成 デジタルツインのイメージ。前輪の回転数など、自転車の情報がリアルタイムで把握できる 出典:PTC

デジタルツインのイメージ。前輪の回転数など、自転車の情報がリアルタイムで把握できる 出典:PTC