「データム」とは何か? をあらためて理解する:産機設計者が解説「公差計算・公差解析」(4)(3/3 ページ)

» 2019年06月03日 10時00分 公開

[土橋美博/飯沼ゲージ製作所,MONOist]

「基準」の順位について

この基準の順位について、さらに説明を続けます。

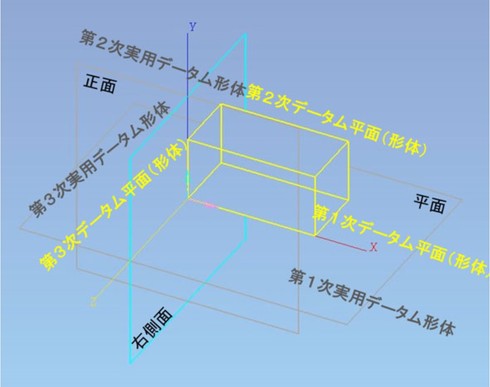

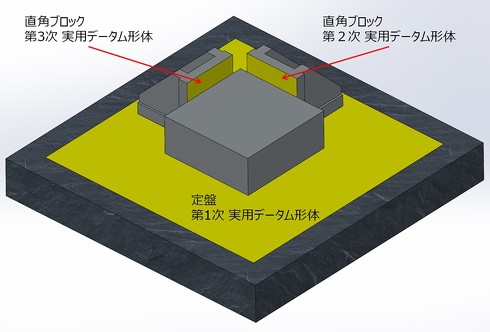

では、前述の定盤をイメージしてください。定盤の表面、つまり実用データム形体が最初の基準となり、第1次実用データム形体となります。この第1次実用データム形体に直交し、2番目の基準になる第2次実用データム形体を図10のように設定した場合、定盤に置かれた「直角ブロック」のような面が、第2次実用データム形体となります。ただ、この状態では、第1次実用データム形体と第2次実用データム形体に並進する方向には、自由度は残ったままです。

さらに、この第1次実用データム形体と第2次実用データム形体に直交する、3番目の基準となる第3次データム形体を設定します。定盤上にさらに直角ブロックを置いたような状態です。これが第3次実用データム形体となり、この3つの面に接触した形体の自由度はなくなります(図11)。

設計者の頭の中には、姿勢を決めるこのようなイメージがあるはずです。

データムを決め、姿勢を決めることは、つまり「形体に対しての“曖昧さ”を残さないために、幾何公差を設定する際の基準を設定していること」に他なりません。 (次回に続く)

関連記事

幾何公差の基準「データム」を理解しよう

幾何公差の基準「データム」を理解しよう

データムの配置位置の仕方には、さまざまなルールがあるので要注意。あなたの作成した過去図面は大丈夫? 「データム記号」の使い方と設計者が身に付けておくべき作法

「データム記号」の使い方と設計者が身に付けておくべき作法

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第5回はデータム記号の使用方法を説明する。 データムはどうやって決めるの? 3D CADで考えよう

データムはどうやって決めるの? 3D CADで考えよう

機械メーカーで3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者から見た製造業やメカ設計の現場とは。今回は具体的にデータムとは何により決められているのかを説明する。 データムを必要とする幾何公差【その1】〜姿勢公差の平行度〜

データムを必要とする幾何公差【その1】〜姿勢公差の平行度〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第8回はデータムを必要とする幾何公差をテーマに、姿勢公差の平行度について取り上げる。 データムを正しく使えていますか?

データムを正しく使えていますか?

アイティメディアがモノづくり分野の読者向けに提供する「MONOist」「EE Times Japan」「EDN Japan」に掲載した主要な記事を、読みやすいPDF形式の電子ブックレットに再編集した「エンジニア電子ブックレット」。今回は人気記事「幾何公差の基準「データム」を理解しよう」をお届けします。 「データム」とは何か? をあらためて理解する

「データム」とは何か? をあらためて理解する

「データム(Datum)」とは? 今回は、設計者であれば当たり前のように聞くこの用語について掘り下げていきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR