「ANSYS Fluent」を流体力学の旗艦製品として強化、ワークフローとメッシングが大きく改善:CAEニュース(2/2 ページ)

効率が高くカスタマイズの容易なワークフロー

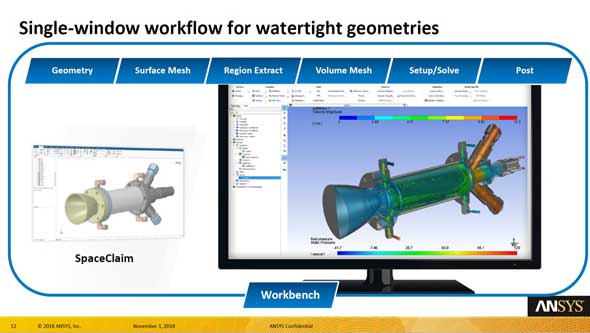

次にワークフローの改善では、ANSYS 19.2においてANSYS Fluentはワークフローの簡素化と効率化を目指して、新しくシングルウィンドウのUIを採用した。

新ワークフローでは、ジオメトリを直接ANSYS Fluentに取り込み、サーフェスメッシュを行って、流体のリージョンを抽出、そこからボタンを押すだけで自動的にボリュームメッシュが生成されて計算し、そしてANSYS Fluent上で結果が見られる。

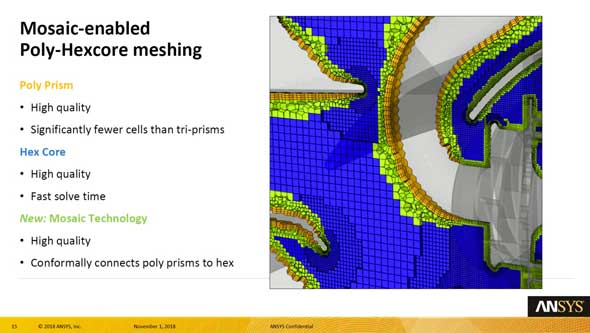

ANSYS Fluentの新しいメッシングツールが生成した、ポリヘクスコアメッシングの例。黄色い部分が最も高品質なポリプリズムメッシュ。青い部分は高品質で高速に解析できるへクスコアメッシュ。明るい緑の部分がMosaic技術によって生成されたポリプリズムメッシュとへクスコアメッシュをつなぐメッシュ。

ANSYS Fluentの新しいメッシングツールが生成した、ポリヘクスコアメッシングの例。黄色い部分が最も高品質なポリプリズムメッシュ。青い部分は高品質で高速に解析できるへクスコアメッシュ。明るい緑の部分がMosaic技術によって生成されたポリプリズムメッシュとへクスコアメッシュをつなぐメッシュ。新ワークフローを体験した顧客からは、「作業が70%速くなった」「ボタンを押して項目を選択する手間が半分になった」と評価する声が出ているという。従来のワークフローで特に時間がかかっていた抽出とボリュームメッシュは特に大きく改善したほか、ソルビング自体も大きく高速化したことが寄与している。ワークフローに直接影響するものではないが、堅牢性で定評のあるANSYS CFXのソルバー技術をANSYS Fluentに取り入れることも行った。

新ワークフローには作業ガイド機能も組み込まれていて、こなすべき作業が終わる度にチェックリストに緑のチェックが入るといった、作業者の分かりやすさに配慮したUIも採用されている。競合製品には同様のシングルウィンドウUIを持つものもあるが、それら製品に対しては、ANSYS Fluentはカスタマイズしやすさが差別化のポイントで、例えばマウスのクリックでワークフローを簡単にカスタマイズできるようになった。

正確、高速、省メモリのメッシュを自動生成

新技術の「Mosaic」は、異なる2つのタイプのメッシュを自動的に1つに融合することが可能だ。新しいANSYS Fluentのメッシングツールは、境界などより正確なモデリングが必要な部分にはポリヘドロプリズム、そうでない部分には非常に高速で解析できるヘクサヘドロセルを配置し、その2種類の間をMosaicによって融合する。こうして自動生成されるメッシュはポリへクスコアメッシュと呼ばれる。ユーザーはポリヘドロプリズムの層(レイヤー)をいくつにするか指定すれば、メッシュの配置と融合は、ボタン1つクリックするだけで自動的に行われる。

ポリへクスコアメッシュは、クオリティーが高く、かつ要素数が少なくて済むため正確かつ高速に解析できるという。燃焼の解析例で、全てをポリヘドロメッシュとしたものと、ポリへクスコアメッシュとの比較では、ほぼ同じ結果が得られたが、Mosaic技術を使ったポリへクスコアメッシュでは解析に必要なメモリが35%少なく、解析速度も2倍近く速いという。Mosaicは特許出願中で、「このようなメッシュ融合技術はANSYSだけが持つもの」とスッバイヤー氏は説明した。

ANSYS Fluentの新しいメッシングツールによるポリへクスコアメッシュと従来のメッシュとのパフォーマンス比較。左の図はF1カーのウイング解析の例。右側のポリへクスコアメッシュはほとんど要素が理想的な配置になっており、要素数も従来より46%少なくなっている。右の図は燃焼の解析例。右側がポリへクスコアメッシュで、左の従来メッシュのものと解析結果はほとんど同じだが、使用メモリは35%少なく、解析時間は89%も短くなったという。

ANSYS Fluentの新しいメッシングツールによるポリへクスコアメッシュと従来のメッシュとのパフォーマンス比較。左の図はF1カーのウイング解析の例。右側のポリへクスコアメッシュはほとんど要素が理想的な配置になっており、要素数も従来より46%少なくなっている。右の図は燃焼の解析例。右側がポリへクスコアメッシュで、左の従来メッシュのものと解析結果はほとんど同じだが、使用メモリは35%少なく、解析時間は89%も短くなったという。現在は2019年の比較的早い時期のリリースを目指して、何千もの部品を含めた自動車全体のような非常に複雑なジオメトリを自動的にメッシュできるものをテスト中とのことだ。

関連記事

設計・製造の解析ツールにとどまらず次世代モビリティ―開発の支援を、デジタルツインも――ANSYS

設計・製造の解析ツールにとどまらず次世代モビリティ―開発の支援を、デジタルツインも――ANSYS

アンシスは2018年10月5日、同社のCAE新製品に関する記者説明会を開催した。アンシスは構造、流体、エレクトロニクス、半導体、組み込みソフトウェア、光学の6分野の物理現象が解析できるシミュレーションプラットフォーム「ANSYS 19.2」を提供する。 汎用CAE「ANSYS 19」、複雑化した解析の手間や時間削減を目指す

汎用CAE「ANSYS 19」、複雑化した解析の手間や時間削減を目指す

アンシス・ジャパンは同社のCAEシステム「ANSYS 19」を発表。構造解析は亀裂進展解析やトポロジー最適化などの強化、流体解析は新しいモデルの追加とターボ設計機能の強化、電磁界解析は並列処理ライセンスの改定、操作性や計算速度の向上などがトピックだ。 熱設計ツール「Icepak」にもCAD機能が追加、面単位での境界条件設定も可能に

熱設計ツール「Icepak」にもCAD機能が追加、面単位での境界条件設定も可能に

アンシス・ジャパンはエレクトロニクスの要素技術展示会「TECHNO-FRONTIER 2018」内の「熱設計・対策技術展」で同社の解析ツール群を展示。2018年5月に販売開始予定の電子機器の熱設計支援解析ソフトウェアの次期最新版「ANSYS Icepak 19」の情報を明かした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 加工不備や配線不良、バッテリー不具合、熱問題 品質課題が顕在化した1月のリコール

- 超小型EV「mibot」開発に見る“制約を魅力へ変える”設計アプローチ

- 3Dプリンタ製の型を活用した、回せるネジ型チョコレートの取り扱いを開始

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル9】アセンブリ図面を作成せよ!

- 製造業“現場あるある”かるた<あ行:結果発表> 秀逸作品ぞろいで審査難航!?

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 品質はどのように作られ、どのように確認されているのか

ANSYS Fluentの新しいシングルウィンドウワークフロー

ANSYS Fluentの新しいシングルウィンドウワークフロー