モノづくりをアジャイル型に、パナソニックの新モノづくりビジョン:モノづくり最前線レポート(2/2 ページ)

「Rapid」「Dynamic&Scalable」「Integrated」「Circular」の4つのキーワード

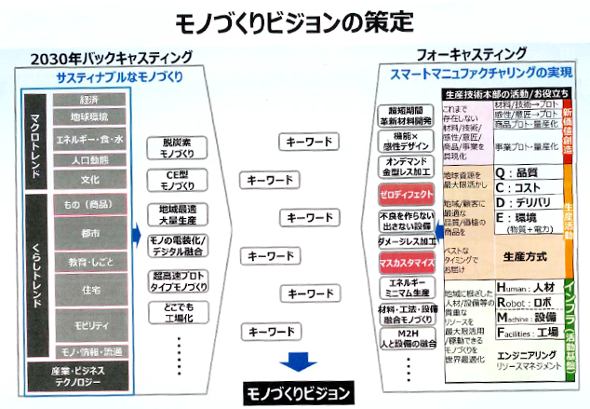

これらの方針を受け、2030年の思い描いた未来からのバックキャスティングと、現在のモノづくりからのフォーキャスティングを組み合わせ、キーワードを抽出して作成したのが「モノづくりビジョン」である。

これらを経て策定されたのが新たな「モノづくりビジョン」である。新たなモノづくりビジョンは以下の4つのキーワードで構成されている。

- Rapid:ラピッドプロトタイピングや新事業プロトタイプの創出など、アジャイル型モノづくりを実現する取り組み

- Dynamic&Scalable:マスカスタマイゼーションやゼロディフェクト、ローカライゼーションなど柔軟性を持ちながら安定した生産体制

- Integrated:新材料(機能や慣性デザイン)、匠の技とデジタル技術のすり合わせ、自動化など

- Circular:環境への取り組み。循環型経済や地域社会の実現。製品のサービス化やクロスセクターサプライチェーン、オープンファクトリーなどの取り組み

小川氏は「従来の取り組みとの大きな変化は、まずはデジタル技術を全ての背景として位置付けたこと。また、RapidやCircularなどもモノづくりの中での明確な位置付けを新たに示したことが特徴だ」と述べている。

例えば、「Rapid」としては、2018年4月に生産技術本部内に「ラピッドマニュファクチャリング推進室」を設立、金属3Dプリンタなどを活用しながら、数百台程度の製品を短期間で生産することでビジネスモデルを高速検証できる仕組みを作る。既に金属3Dプリンタによる取り組みは一部で具体的に進んでいるが、金型の製作リードタイムを従来の1カ月から1週間に短縮するなど、「『0から1』『1から100』へと製品開発を加速させるためには大きな役割を果たすと考えている」(小川氏)としている。

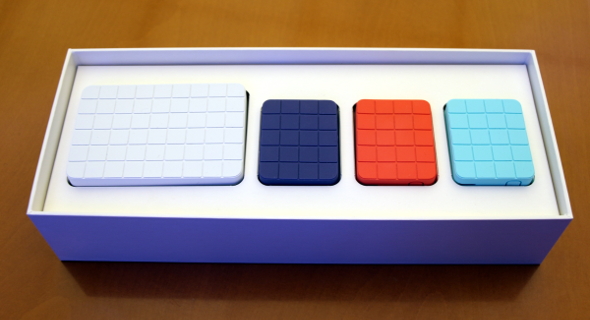

「Rapid」として取り組みの例。パナソニックが取り組む新たなスマートホームの世界を実現する「HomeX」の基本センサーキット。ラピッドマニュファクチャリングフェーズが2018年1〜3月で社内開発者に100台を配布。同年春にリリースした(クリックで拡大)

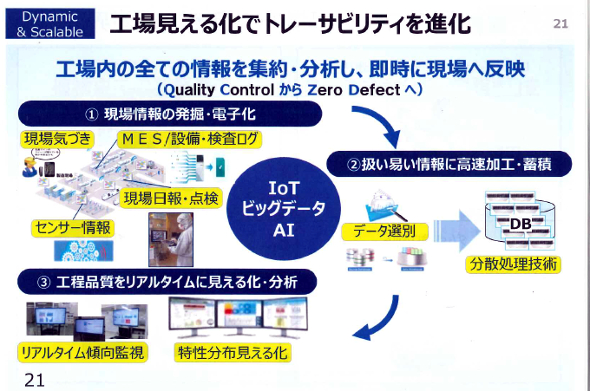

「Rapid」として取り組みの例。パナソニックが取り組む新たなスマートホームの世界を実現する「HomeX」の基本センサーキット。ラピッドマニュファクチャリングフェーズが2018年1〜3月で社内開発者に100台を配布。同年春にリリースした(クリックで拡大)また「Integrated」として取り組むデジタル技術を活用したマスカスタマイゼーションでは、CPS(サイバーフィジカルシステム)化を加速しており、生産工程シミュレーションなどを積極的に活用し、デジタル空間でのシミュレーションによる柔軟な生産現場の実現に取り組んでいる。さらにIoTの活用によりトレーサビリティーの強化に取り組み、工場データの一元管理化を進めているという。

300拠点以上の製造拠点を抱えるパナソニックでは工場による進捗度の違いがあることは事実だが「まずは各カンパニーでモデル工場を作ってもらい、そのソリューションやツールを横展開する取り組みを進めている。一方で、IoT化やスマートファクトリー化を進めるとサイバー攻撃のリスクが高まる。工場ネットワークをいかに守るのかという取り組みについては、全工場で全速力で取り組んでいる」と小川氏は工場での取り組みについて述べている。

関連記事

「モノ」から「コト」を本格化、パナソニックが取り組む新規サービス事業

「モノ」から「コト」を本格化、パナソニックが取り組む新規サービス事業

パナソニックは2018年6月13日、「モノ」から「コト」へシフトする新たなサービスビジネス事業について説明を行った。 イノベーションの量産は可能か、パナソニックが目指す“コト作り”の製造装置

イノベーションの量産は可能か、パナソニックが目指す“コト作り”の製造装置

パナソニックは、2017年4月に新設したビジネスイノベーション本部の戦略として、社会課題の解決に向けたイノベーションを量産化する仕組み作りに取り組む方針を示した。 その製品が売れないのは「良くないから」だ――一橋大学米倉教授

その製品が売れないのは「良くないから」だ――一橋大学米倉教授

日本の製造業の競争力低下に対する危機感が叫ばれているが、競争力を生み出すイノベーション創出にはどのように取り組むべきだろうか。イノベーション研究の第一人者である一橋大学イノベーション研究センター教授の米倉誠一郎氏に聞いた “革新”を「天才が生む」と考える日本、「組織で生み出す」と考える世界

“革新”を「天才が生む」と考える日本、「組織で生み出す」と考える世界

日本GEは、日本の産業のさらなる成長に向けた提言を行う「“Japan is Back”フォーラム」を開催。今回はテーマを「イノベーション」とし、GEグループが世界26カ国の経営者3200人に対して実施しているイノベーションに対する調査「GEグローバルイノベーション・バロメーター」の結果を基に、日本と世界のイノベーションに対する取り組みの違いなどを紹介した。 スマートファクトリー化で進む“モノづくり”の融合

スマートファクトリー化で進む“モノづくり”の融合

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて、話題になったトピックなどに応じて解説していきます。第22回となる今回は「スマートファクトリー化で進む“モノづくり”の融合」をテーマに、製造と設計の変化について説明します。 スマートファクトリーはエッジリッチが鮮明化、カギは「意味あるデータ」

スマートファクトリーはエッジリッチが鮮明化、カギは「意味あるデータ」

2017年はスマートファクトリー化への取り組みが大きく加速し、実導入レベルでの動きが大きく広がった1年となった。現実的な運用と成果を考えた際にあらためて注目されたのが「エッジリッチ」「エッジヘビー」の重要性である。2018年はAIを含めたエッジ領域の強化がさらに進む見込みだ。 スマートファクトリーがいよいよ現実解へ、期待される「見える化」の先

スマートファクトリーがいよいよ現実解へ、期待される「見える化」の先

ドイツのインダストリー4.0がきっかけとなり関心が高まった、IoTを活用したスマートファクトリー化への動きだが、2017年は現実的成果が期待される1年となりそうだ。既に多くの実証成果が発表されているが、2017年は、実導入ベースでの成功事例が生まれることが期待される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

- ハノーバーメッセ2026はAIを横串に産業変革を示す、新たに防衛生産エリア登場

- サイバー攻撃を“つながり”で守る

コーナーリンク

工場見える化によるトレーサビリティー実現 出典:パナソニック

工場見える化によるトレーサビリティー実現 出典:パナソニック