人工衛星「ひとみ」はなぜ失われたのか(中編):いくつもあった運命の分岐点(1/3 ページ)

ISASの科学衛星としては初めてフル冗長構成を採用するなど、高い信頼性を実現したはずの「ひとみ」(ASTRO-H)は打ち上げ1カ月あまりで崩壊した。その原因は「3つの異常」であるが、どのような措置や手段が執られていれば、異常は発生しなかったのか。

高い信頼性を誇ったはずが、打ち上げ1カ月あまりで崩壊したX線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)。前編では、ひとみに起きた「3つの異常」について説明した。どれか1つだけの発生なら衛星は失われなかったかもしれない。しかし、この3つが重なったため、実際に事故は起きてしまった。事故を防ぐためには、どうなっていればよかったのか。

・「ひとみ」はなぜ失われたのか(前編) 衛星を崩壊に導いた3つのプロセス

カルマンフィルタのゲインは適切だったか

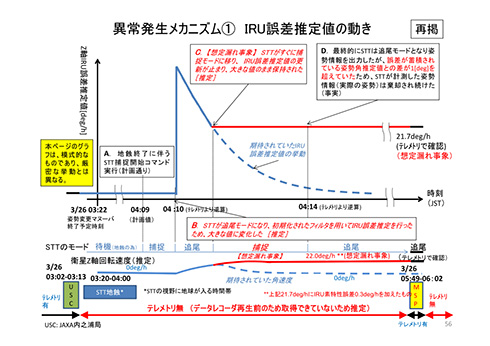

最初の異常は、スタートラッカ(STT)の更新が止まったためにバイアス推定値が高止まりし、衛星がゆっくりと回転を始めたことだった。このときの動きをグラフで見ると、STTが4:10頃に出力を開始した直後、バイアス推定値が急に大きくなっていることが分かる。これは異常のようにも見えるが、仕様通りのカルマンフィルタの動作である。

しかし、この一時的に高くなったタイミングでSTTが止まるのは想定外だった。このときのバイアス推定値は21.7度/時。これは3分間ほどで1度を超える角速度である。4:14頃にSTTが再起動したものの、既に慣性基準装置(IRU)の姿勢角推定値との差が1度を超えており、STTの値は棄却され続けることになってしまった。

時間から推測すると、姿勢角推定値の差はギリギリ1度を超えるくらいであったはずだ。もし、もう少しカルマンフィルタのゲインが小さく、山が低くなっていたら、差は1度を超えずに、4:14の時点で収束に向かっていた可能性が高い。

設計段階の審査において、バイアス推定値が一時的に大きくなる問題は認識されていたのだが、検討の結果、修正は不要と判断されたという。では、なぜゲインが大きい設計になっていたのか。それは、ゲインが大きいと、一時的にバイアス推定値が大きくなるものの、より速く収束し、観測時間を長く確保できるからだ。

また、IRUとSTTの姿勢角推定値に1度以上の差があったとき、IRUではなくSTTの方を採用するようになっていれば、衛星の回転を防ぐことができた。しかし、それは「今回のケースに限って言えば」という話で、別の時にはSTTの誤差が大きい場合もある。どういうロジックが良かったのかは、簡単に判断できることではない。

スタートラッカの運用は適切だったか

STTが“最悪のタイミング”で止まったのは「運が悪かった」だけなのかというと、そうとも言えない。じつは事故が起きる前に、今回と同じようなSTTの問題が19件も発生していたのだ。

19件のうち15件は、STTの視野に地球が入る「地蝕」が原因だったため、地蝕時にはSTTをスタンバイにしておく対策が取られた。しかし残りの4件は、視野中に明るい星が少なかったせいで起きており、今回もそれが原因だったと考えられている。パラメータ(ピクセル数閾値)を調整する予定だったものの、この時点では未対策だった。

ひとみに搭載されたSTTは、既存のものをベースにした新規開発品であるが、JAXAはこの設計にも問題があったと見る。JAXAは調査報告書の中で、「捕捉の速さや精度に重点をおいて設計され、実際の使用条件を反映したロバスト性の検討や試験計画が十分でなかった」と結論づけた。

前回述べたように、ひとみはISASの科学衛星としては初めて、フル冗長構成の衛星バスを採用していた。STTも2台搭載していたのに、なぜ、異常発生時にもう1台に切り替えなかったのだろうか。

実は事故発生時、上記のパラメータ調整が未完了だったため、STTは1台しか使っていなかった。切り替えたくてもできなかったのだが、もし2台動いていたとしても、切り替えるような設計にはなっていなかった。STTを切り替えると姿勢の微変動が起き、観測に影響してしまう。それを避けるために、冗長になっていなかったのだ。

関連記事

「ひとみ」はなぜ失われたのか(前編) 衛星を崩壊に導いた3つのプロセス

「ひとみ」はなぜ失われたのか(前編) 衛星を崩壊に導いた3つのプロセス

信頼性の高さを誇ったはずのX線天文衛星「ひとみ」はなぜ、打ち上げ1カ月あまりで崩壊に至ったのか。まずはその過程を確認、検証する。 車輪なしでどうやって移動する?ローバー「ミネルバ2」の仕組み(後編)

車輪なしでどうやって移動する?ローバー「ミネルバ2」の仕組み(後編)

小惑星リュウグウを目指す「はやぶさ2」に搭載された、ローバー(探査車)が「ミネルバ2」だ。小惑星の表面に降り立ち、調査する使命を持ったミネルバ2の全貌に迫る。 はやぶさ2から小惑星に降り立つローバー、「ミネルバ2」の仕組み(前編)

はやぶさ2から小惑星に降り立つローバー、「ミネルバ2」の仕組み(前編)

2014年12月に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ2」に搭載された、ローバー(探査車)が「ミネルバ2」だ。小惑星に降り立つ重要なミッションを持ったミネルバ2の全貌に迫る。 「H-IIAロケット29号機」公開(後編)――“高度化”で大改造された第2段

「H-IIAロケット29号機」公開(後編)――“高度化”で大改造された第2段

日本の基幹ロケット「H-IIA」が「高度化」と呼ぶ大型アップデートを実施する。“H-IIA Ver 2.0”として諸外国のロケットと渡り合うため、定められた3つの目標と、6つの着目すべき技術について解説する。 「H-IIAロケット29号機」公開(前編)――29号機で何が変わったのか

「H-IIAロケット29号機」公開(前編)――29号機で何が変わったのか

日本のロケット「H-IIA」が「高度化」と呼ぶ大型アップデートによって、「アリアン5」や「プロトン」など諸外国のロケットに戦いを挑む。アップデート初号機となる29号の機体公開から、国産ロケットの現状を読み解く。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク