ARM「mbed OS」の現状を読み解く3つのポイント:ARM TechCon 2015レポート(3/5 ページ)

mbed OSのエコシステム

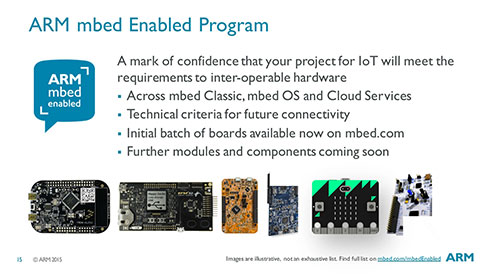

ではパートナーの動向は?というと、後でもう少しいろいろ写真でご紹介するとして、まずはスライドの方を。Photo04に示す通り複数のメーカーからmbed OSが動作するボードがリリースされているが、これを認証するものとしてARM mbed enabledというロゴが新たに制定された。これはmbed OSが動作する事を分かりやすく示してくれる。

Photo04:ちなみにこのスライド右下にあるURLはnot foundとなる。現時点では"https://www.mbed.com/en/about-mbed/mbed-enabled/"が当該ページとなる

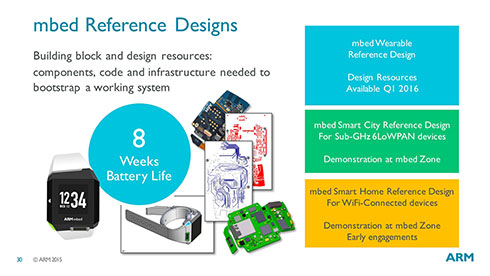

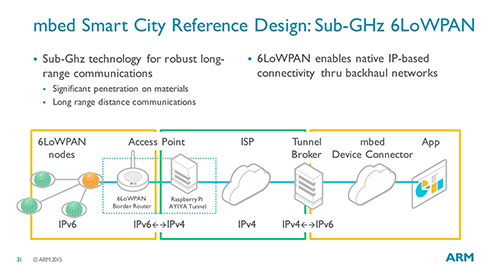

Photo04:ちなみにこのスライド右下にあるURLはnot foundとなる。現時点では"https://www.mbed.com/en/about-mbed/mbed-enabled/"が当該ページとなるまた、新たにこのマーケットに参入するメーカーのためのレファレンスデザインの提供も開始するとした(Photo05)。ちなみにこのスライドに出てくる「Smart City Reference Designの詳細はPhoto06だ。

Photo06:AYIYA(Anything In Anything)は名前の通りIPv4/IPv6のTunnel( https://www.sixxs.net/tools/ayiya/ )で、それとRaspberry Piの上で動かす程度でいい、というのがミソ。ただ6LoWPANのルーターは必要

Photo06:AYIYA(Anything In Anything)は名前の通りIPv4/IPv6のTunnel( https://www.sixxs.net/tools/ayiya/ )で、それとRaspberry Piの上で動かす程度でいい、というのがミソ。ただ6LoWPANのルーターは必要先のPhoto02にも出てきたが、現状、Wi-Fiはオプション扱いになるので、当面はIEEE802.15.4もしくはBluetoothでの接続になる。そのためクラウドとの接続はどのみちゲートウェイが必要になる。であれば別にIEEE802.15.4やBluetoothでなくてもいいし、特にウェアラブル用途では消費電力にシビアとなるのでSub 1GHz帯の方がメリットが大きい(特にある程度の到達距離を想定すると、周波数が低いほうが有利である)というあたりで選ばれたものと思われる。

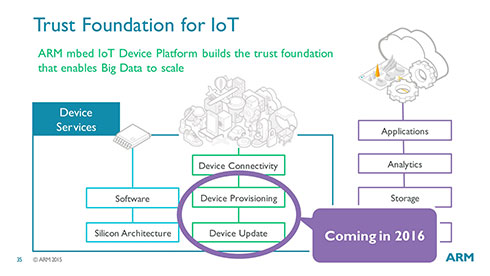

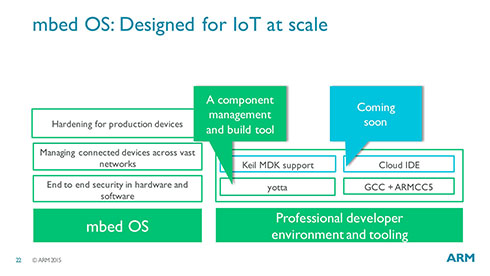

エコシステムに関係する部分でいえば、基調講演レポートで、Device Connectorにアプリケーション配布機能が追加されるスライドを紹介したが、こちらに関しては2016年に提供予定となっている(Photo07)。これに関係して開発ツールだが、現在はYottaとGCC+ARM CC5という組み合わせのみが提供されるが、恐らく2016年の早い時期にKeil MDKとCloud IDEが利用できるとしている。

関連記事

“印刷”のCortex-M0から64bit化を推進するCortex-A35、mbed OSまで、ARMの示す未来像

“印刷”のCortex-M0から64bit化を推進するCortex-A35、mbed OSまで、ARMの示す未来像

英ARMが同社の取り組みを紹介する「ARM TechCon 2015」を開催した。内容は多岐にわたるが、ここではCTO Mike Muller氏による基調講演から、ローエンド64bitCPUやセキュリティ、mbed OSなど、ARMの目指す未来像について紹介する。 ARM「mbed OS」の現在地

ARM「mbed OS」の現在地

ARMが発表したIoT向けOS「mbed OS」は2015年10月のリリースを目指して作業が進められており、その意図するものもある程度は見えてきた。Bluemix連携やMUCの55mmシフトなどトピックの多いmbed OSの「いま」を解説する。 ARM「mbed OS」とは何か?その詳細と動向

ARM「mbed OS」とは何か?その詳細と動向

ARMが発表したIoT向けOS「mbed OS」はそれを支えるプラットフォームとともに開発が続けられており、2015年10月のリリースを目指している。これまで発表された情報を基に、mbed OSの詳細と現在の動向についてお伝えする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク