インテルやサムスンらが主導するIoT標準化団体「OIC」の狙い:IoT観測所(4)(1/3 ページ)

IoTは単一企業だけでは完結しないため、各社は業界団体に加入、あるいは組織して対応しようとしている。インテルなどが主導する「Open Interconnect Consortium」はIoTの範囲を非常に広大なものとしており、2015年1月のCESで何らかの発表を行う可能性がある。

連載の2回目(IoT観測所(2)「IoT」団体はなぜ乱立するのか)で、インテルやシスコシステムズらが設立した「Open Interconnect Consortium」(OIC)について触れたが、今回は本腰を入れてOICを紹介したいと思う。

OICは2014年7月27日に設立された組織である。当初のメンバー企業は(これも連載第2回でご紹介したが)Atmel、Dell、Intel、Samsung electronics、Wind Riverの5社である。ただしその後、10月27日には27の新メンバー企業が加わって合計32社となりOpen Interconnect Consortium Names Board Leadership and New Member Companies)、参加企業のポジションも少し変わった。

詳しい話は後でまた紹介するが、Board(取締役会)に加わる「Diamond」はCISCO Systems/Intel/Mediatek/Samsung Electronicsの4社。OICのOpenSourceあるいは仕様策定などワーキンググループを主導できる「Platium」がADT/Atmel/Dell/Eyeball Networks/HPの5社といった具合で、当初の創立メンバーだったAtmelとDellは取締役会からは降りた格好だ。最もステップダウンしたのはWind Riverで、Platiumのさらに下の「Gold Member」に名前を連ねる格好になっており、このあたりは各社がどういう意図でそれぞれのメンバーシップを選んだのか考えると興味深い。

さて、そのOICはまだ自身では仕様書(Specification)はもとよりホワイトペーパーすら出していないので、公式にはOICのWebサイトにあるAbout USおよびFAQくらいしか情報がなく、見ても詳細な事は分からない。ただ幸いな事に、2014年9月に行われたIDF SF 2014のテクニカルセッションに「Introduction to the Open Interconnect Consortium」があり、その中でもう少しOICについて細かく説明されたので、これを基にご紹介したい。

OICの目指す「ゴール」

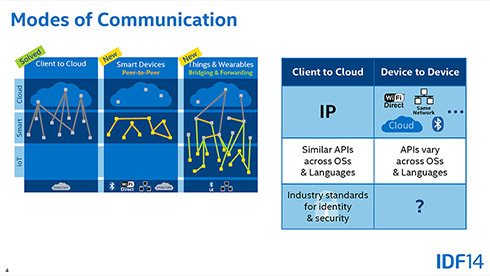

テクニカルセッションでの説明はまず、既存のプラットフォームから入っている(Photo01)。クライアントをクラウドにつなげることは既に実現している。接続方法はIPだし、APIはそれぞれのクラウドが提供しており、プロトコルとしてはHTTP+SOAPなど標準的な方法があるし、これに多くのクライアントが既に対応している。なので、これに関しては今のところ問題はない。

ところがDevice to Device、要するにM2Mなどと称されてきたスマートデバイス間の接続は、まず接続方法が複数あり、そもそもIPでない事も珍しくない。場合によっては有線接続もありえる。そしてOSとその上で動くAPIが乱立といっていいほど多数あり、統一されているとはいい難い。デバイス識別(Identity)やセキュリティもある意味ばらばらである。

難しくなるのは現在のスマートデバイスよりもっと小規模なデバイスである。身近なところではウェアラブルデバイスになるが、消費電力やバッテリー容量、サイズなどの観点からこれらが直接クラウドにつがることケースはまれで、間に何かしらスマートデバイスを挟むのが一般的である。

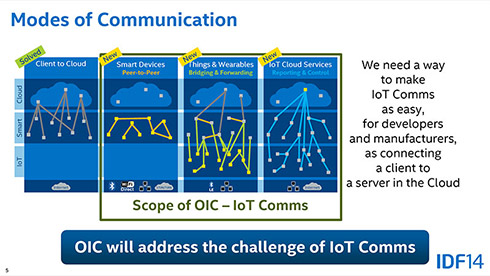

さらに難しくなるのは、これから登場するIoTデバイスで、これらもウェアラブル同様に直接、クラウドにつなぐのは難しいと考えられているし、さらにいえばコスト面からBLE(Bluetooth Low Energy)などスマートデバイス向け接続をサポートできない可能性も高い(Photo02)。実際、連載の第3回で紹介した「Thread Group」はまさにそうしたローエンド向けをターゲットにした規格である。

ウェアラブルにしてもIoTにしても、コストや消費電力の観点からBLEあるいはZigBee系を使うことが多いが、するとどこかでCloudとつなげるためのブリッジが必要になる。BLEの場合は、それはスマートフォンやPCで可能だが、それ以外についてはこのゲートウェイ機能をどうやって持たせるかが問題となっている(Photo02)

ウェアラブルにしてもIoTにしても、コストや消費電力の観点からBLEあるいはZigBee系を使うことが多いが、するとどこかでCloudとつなげるためのブリッジが必要になる。BLEの場合は、それはスマートフォンやPCで可能だが、それ以外についてはこのゲートウェイ機能をどうやって持たせるかが問題となっている(Photo02)Thread Groupはある意味ターゲットを絞り込んで実現時期を早めようとしているわけで、実際、既に仕様もグループ内にはリリースされ、開発キットまでリリースされている状態だが、逆に「もう少し時間がかかっても良いから、Client to Cloud以外全部を包括しよう」という欲張った目標を立てたのがOICということになる。

では、OICはどこまでこれをカバーするのか、という目標がこちら(Photo03)。各マーケット別に相互運用性を高めよう、というあたりはZigBeeのプロファイルに近い考え方である。ただZigBee Allianceは運用基準として、ZigBeeに出来そうな事しかカバーしていないのに対し、こちらはエンタープライスからオートモーティブまでとカバーする範囲を広く見積もっている。ただ、どこまでカバーできるのかは現状、見えていない。

D2D(Device to Device)は聞きなれないが、M2M(Machine to Machine)にしてしまうと産業機器系がメインになってしまうので、あえてD2Dと表現したのだと思われる(Photo03)

D2D(Device to Device)は聞きなれないが、M2M(Machine to Machine)にしてしまうと産業機器系がメインになってしまうので、あえてD2Dと表現したのだと思われる(Photo03)関連キーワード

Internet of Things | IoT観測所 | Open Interconnect Consortium | ZigBee | CAN | LIN | M2M | 低エネルギーBluetooth

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク