原価で飲める原価バー!? ところで「原価」って何なの?:いまさら聞けない原価管理入門(2)(2/2 ページ)

» 2014年06月10日 10時00分 公開

[丸川隆文/ジェムコ日本経営,MONOist]

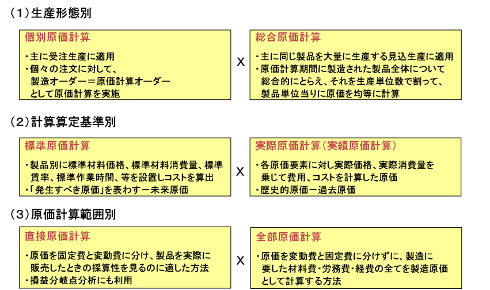

原価計算範囲別:発生費用のどこまで原価の中に算入するかの違いに基づくもの

- 全部原価:製造に伴い発生した費用を全て原価として算入するものです

- 直接原価:発生した費用のうち生産量に応じて比例的に増減する費用(変動費)のみを原価として捉えるもの

生産においては、設備償却費や労務費のように、生産量の増減にかかわらず発生する費用である固定費が存在します。全部原価を採用した場合には、この固定費を生産量や生産高の比率などに応じて個々の製品に割り振ることになります。

例えば、100万円の固定費を生産量100個の製品Aに割り振る場合は、固定費分として1個当たり1万円のコストが算入されることになります。ここで、この製品Aをいくつ売れば事業しての採算が合うのかを検討する場合、「1個当たりの利益(販売単価−1個当たり原価)× 販売個数」として考えると、販売個数が100個を下回っている場合には固定費分100万円の採算が取れているかどうかが分からなくなります。

そこで直接原価という概念を採用することにより売上高、販売個数と直接原価の関係からどの程度、固定費分の費用がカバーできているかということを確認できるようになります。また、上の例では製品A100個に固定費を割り振りましたが、実際には多品種変量生産が行われている中で、固定費の割り振りは非常に難しい問題となります。そのため、直接原価で固定費分のカバーがどの程度できているかを捉えることでより正確な判断が可能となります。

「原価で飲めるバー」についての情報を期待されていた読者の皆さまには申し訳ありませんでしたが、「原価」についていろいろな種類があることを理解いただけたかと思います。次回は、さらに原価の計算方法について紹介していきたいと思います。

(次回に続く)

関連記事

利益いろいろ、基本は“海老ただ”? =“EBITDA”って何?

利益いろいろ、基本は“海老ただ”? =“EBITDA”って何?

グローバル化する製造業にとって「原価管理」の重要性は今まで以上に高まっています。しかし、原価管理をうまく運用するのに苦しむ企業も少なくありません。そこで本連載では「いまさら聞けない原価管理」として、原価管理の基礎を分かりやすく解説していきます。第1回は、経営指標として最も重要な「利益」について、説明します。 革新的原価低減に必要な“ものの見方と考え方”〔前編〕

革新的原価低減に必要な“ものの見方と考え方”〔前編〕

モノづくりの経営改善手法であるIE(Industrial Engineering)の実践的な方法についてご紹介する「実践! IE」シリーズですが、今回は「磐石モノづくりの革新的原価低減手法」をテーマに、革新的な原価低減を推進していくための考え方や手法について解説していきます。第1回はまずこの取り組みに必要な“ものの見方と考え方”について紹介します。 利益創出! TOCの基本を学ぶ(1):制約条件に着目した業績改善手法、TOCとは?

利益創出! TOCの基本を学ぶ(1):制約条件に着目した業績改善手法、TOCとは?

モノづくり企業が継続的に利益を創出することを“ゴール”に定め、具体的な方法論を提供するTOC(制約条件の理論)について、初学者向けに基本的な思想、用語、理論などをコンパクトに解説する。 方法改善は「4つのポイント」を見逃さないことがコツ!!

方法改善は「4つのポイント」を見逃さないことがコツ!!

人・設備・モノのムダを見つけて改善する。製造業の原価低減に欠かせない3つの要素のムダ発見ために、インダストリアル・エンジニアリングにおける方法改善の技術を紹介していきます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- サステナビリティ新時代に求められる「ホリスティック」な経営とは?

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR