M2Mとクラウドのコンビネーションで実現する――地球に優しい“攻めの農業”:ICTで農業を救えるか!?(3/4 ページ)

4つの技術が未来の農業を変える

ご存じの通り、ここ最近、ICTで農業を活性化させようという取り組みは幾つも行われてきた。しかし、「現実的には、普及に課題がある」とルートレック・ネットワークスの佐々木氏は指摘する。

今回のシステム開発に大きく携わってきた同社は、これまでもICTによる農業の利活用に対する取り組みを行ってきた。その経験から、乗り越えなければならない課題が見えてきたという。その点について、佐々木氏は次のように説明した。

ルートレック・ネットワークス 代表取締役社長 佐々木伸一氏。「既存の農家を守りつつ、地域社会を活性化させていくこと。さらに、農業・農村の所得を20〜30%アップさせることを目指し、議論を重ねてきた。また、アナログ(農業)とデジタル(ICT)をどのように融合していくかという点は、本システムを実現する上で非常に重要なポイントとなった」(佐々木氏)

ルートレック・ネットワークス 代表取締役社長 佐々木伸一氏。「既存の農家を守りつつ、地域社会を活性化させていくこと。さらに、農業・農村の所得を20〜30%アップさせることを目指し、議論を重ねてきた。また、アナログ(農業)とデジタル(ICT)をどのように融合していくかという点は、本システムを実現する上で非常に重要なポイントとなった」(佐々木氏)「まず、植物工場のような大規模システムは、初期投資や運用コストも高く、中小規模の農家が多い日本の農業には向かない。また、センサー技術を活用した“見える化”は実現されても、それらデータを管理・栽培技術にまで活用し切れておらず、結局『“経験と勘”で実施した方が早い』という声もある。その他にも、PC、特にキーボード利用に対する抵抗感。ICTの利活用により生産量が増加した場合の販売先の確保(新しいビジネスモデルの確立)などが問題として挙げられる」(佐々木氏)。

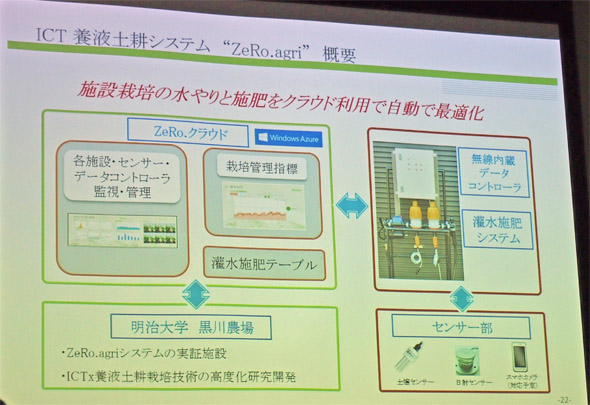

こうした農業におけるICTの利活用の課題を踏まえ、今回、新たな農業ビジネス・農業スタイルとしてメリットのある養液土耕栽培を、ICTを活用したプラットフォームとして実現し、普及させることを目指して産学が連携。明治大学(黒川農場)の「作る技術」、ルートレック・ネットワークスの「つなぐ技術」、セカンドファクトリーの「見せる技術」、マイクロソフトの「クラウド/ソフトウェア技術」により、一連のシステムを実現した。

M2Mとクラウドのコンビネーションが生きる! 養液土耕システム「ZeRo.agri」

本システムの中枢となる部分の共同研究を、M2M関連の製品・技術などを有するルートレック・ネットワークスと黒川農場が進め、養液土耕栽培をスモールスタートできる養液土耕システム「ZeRo.agri(ゼロ・アグリ)」を開発した。

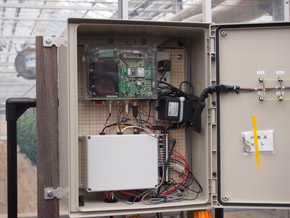

温室の入り口に設置された「無線内蔵データコントローラ」と「灌水施肥システム」。上部の白色のボックスが無線内蔵データコントローラで、オレンジ色のミキサー(下のバケツにある肥料と水を混合して培養液を作る装置)および黒色の配管、青色の電磁弁(入力側)などで構成されるのが灌水施肥システムだ

温室の入り口に設置された「無線内蔵データコントローラ」と「灌水施肥システム」。上部の白色のボックスが無線内蔵データコントローラで、オレンジ色のミキサー(下のバケツにある肥料と水を混合して培養液を作る装置)および黒色の配管、青色の電磁弁(入力側)などで構成されるのが灌水施肥システムだ温室に設置した「土壌センサー」「日射センサー」「カメラ」などからのデータ(1回で取得する環境情報のデータ量は約500バイト)を10分間に1回、Wi-Fi経由で「無線内蔵データコントローラ」に送り、3G回線でWindows Azure上の「ZeRo.クラウド」にアップロード。クラウド上のアプリケーション(独自アルゴリズム)で分析・解析した結果を踏まえ、培養液をどの程度供給するかの指標(灌水施肥テーブル)を更新し、それを基に、培養液を温室内に供給するための「灌水施肥システム」を制御する。

「試験場(温室)の広さが5a(単位:アール、5a=500m2)あるが、この装置1台でその10倍の50aまで賄える。無線内蔵データコントローラと灌水施肥システムの仕組み自体は120万円程度で導入できる。クラウドの利用料は月額で1万円。この程度の初期投資・運用コストであれば十分にペイできるのではないか」(佐々木氏)。

無線内蔵データコントローラは、センサー情報の取得、クラウドとのやりとり、灌水施肥システムの制御を担うもので、ルートレック・ネットワークスが開発を担当した。ボックスの内部には、制御用のオリジナルのマイコンボードと通信装置がセットされている。一方、灌水施肥システム自体は、イスラエルのネタフィム社製の既製品を活用。青色の電磁弁は、奥側が水だけを与える場合に使用するもので、手前側がバケツに入った原液を100分の1に薄めた肥料を与える場合に使用するものだ。この2つの電磁弁の組み合わせにより、土壌に与える濃度(培養液の濃さ)を調整できる。

「このシステムでは、負荷の掛かるデータ処理を全てクラウド側で行っているので、制御装置は16ビットマイコン(Microchip Technology製)で十分に対応できる。これがまさに、“M2Mとクラウドのコンビネーションの最大の強み”といえる。クラウドの登場で、自前のサーバが不要となり、制御装置も廉価なマイコンで実現できるようになった。この結果、トータルコストが劇的に安くなった。これは非常に大きなポイントだ」と佐々木氏は語る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- 家電のノジマがロボットショールームにヒューマノイドや業務用を展示する理由

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- 一度の顔登録で複数サービス利用可能 NECの顔認証基盤、トライアルなどで実証導入へ

コーナーリンク

養液土耕システム「ZeRo.agri」の概要

養液土耕システム「ZeRo.agri」の概要