良品作りのリフロー炉の操作方法と現場の人材育成方法(1):量産現場における良否の判定方法(2/3 ページ)

3. 遠赤外線+エアリフロー炉での対策事例

遠赤外線+エアリフロー炉での対策としては、下部のヒータ温度を上部ヒータより約30℃上げて、下部からの熱供給で基板を通してフラックスへ熱供給し、熱風による劣化を防ぎながらはんだのぬれ性を確保する。

ここで問題になるのが、両面基板における裏面の部品への熱影響である。エアリフローでは下部からの熱供給には限界があり、また部品の耐熱性上も、装置特性として上下の熱風の干渉でヒータコントロールができないようになっている。特に古い炉は別にして、最新の性能の良い炉の中には10℃程度しか調整できないものもあり、あまり効果は期待できない。

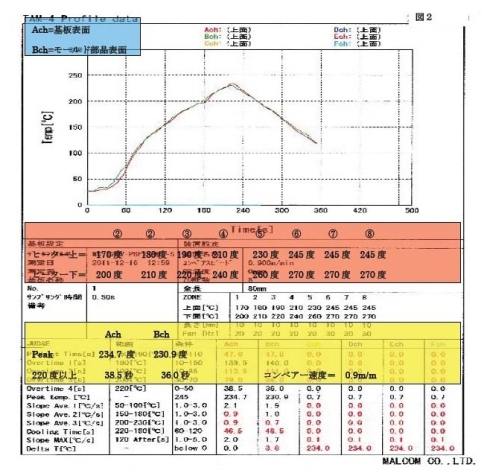

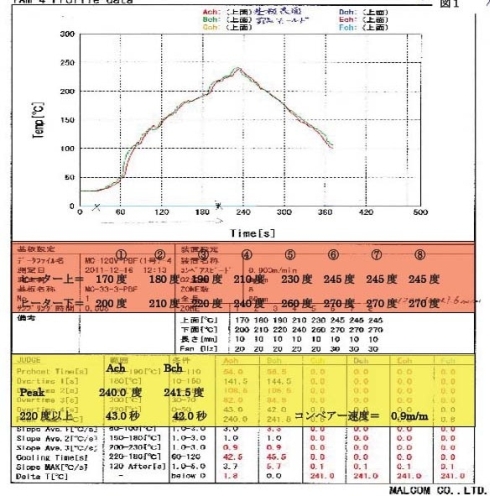

下部の温度プロファイルの熱影響

図4のプロファイルでは、下部ヒータを上部ヒータより約30℃上げているが、裏面のモールド部品(QFP/SOPなど)の温度は241.5℃から230.9℃に下がっており、基板は240.0℃から234.7℃下がっている。融点(220℃)以上も、それぞれ43.0秒から38.5秒と、42.0秒から36.0秒と短くなり、基板や部品への熱影響は逆に緩和されている。

遠赤外線はメタル(部品リードやアルミコンデンサなど)への熱効率は良くないが、樹脂(基板やモールドなど)などは、遠赤外線効果で自己発熱し、基板内部への熱移動(上部ヒータ⇒部品リード⇒はんだ⇒ランド⇒パターン・ホール)を抑え、リフロー部では逆に基板からランドへ熱移動が起こり、より少ない熱量でのはんだ付けが可能である。

はんだ付けにおいては、プリヒートでフラックスを劣化させないことと、部品や基板表面や内部での熱移動を制御することが重要である。

遠赤外線+エア炉では上部ヒータからの熱量を抑え、フラックスの劣化を防ぎながら下部のヒータ温度を高くして不足する熱量を補うことで基板上の部品への熱影響を抑えて実装することができる(図5)。

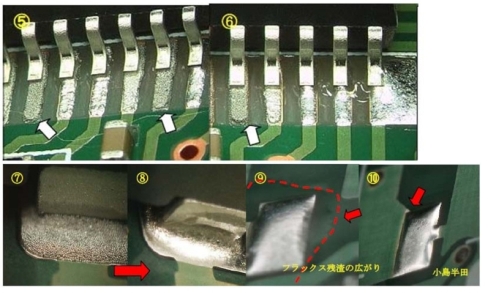

上部ヒータでの熱供給が難しい混載基板では、下部の遠赤外線ヒータ温度を上げることで未溶融ランド部のはんだ(図6-(7))が完全溶融(図6-(8))している。下部の温度を上げても温度プロファイルの波形はほとんど変わらない。また熱風によるフラックスの荒れ(図6-(9))も抑えられ(図6-(10))、ぬれ性やはんだボールの改善のに繋がる。

図6 (5)と(6)は、上部ヒータを切った状態での基板内の熱移動。下部ヒータからの熱でパターンのつながっているリードのみはんだが溶融している。上部ヒータがないので、矢印のリードのはんだは溶融していない。(7)はんだが溶融していない。(8)下部ヒータを30℃上げて改善。(9)フラックス残渣が広がっている。(10)下部ヒータで改善。(クリックで拡大)

図6 (5)と(6)は、上部ヒータを切った状態での基板内の熱移動。下部ヒータからの熱でパターンのつながっているリードのみはんだが溶融している。上部ヒータがないので、矢印のリードのはんだは溶融していない。(7)はんだが溶融していない。(8)下部ヒータを30℃上げて改善。(9)フラックス残渣が広がっている。(10)下部ヒータで改善。(クリックで拡大)熱反応の速いフラックス(図6-(10))では弱活性剤でもフラックスがランドの外へ広がることなく十分なぬれ性が確保できるので、強い活性剤を用いる必要がない。

※本来フラックスは溶融したはんだの表面を覆い、その表面張力を抑え、はんだの流動性を促進する効果を求められているので、フラックスはランドすべてランド上にあるのが理想である。

4. エアリフロー炉での対策事例

エアリフロー炉においても同じでフラックスを劣化させる上部ヒータのファン回転数を抑え、不足する熱量はヒータ温度(特に下部のヒータ)を高くすることで対応する。

ただし、エアリフロー炉はファンによる熱風で部品や基板に熱を供給しているので、メーカーよりも機種による調整が異なるので、個々に調整方法を確認する必要がある。

従来、下部ヒータを10℃程度までは上部ヒータより高くすることは可能と伝えたが、実際問題として10℃差ではあまり効果が確認されていない(機種により変わる)。特に、最近の小型化された炉は短くした分の熱量をファンの回転数(熱風供給方法)で補っているので、下部ヒータのみの調整は難しいようである。

特に各ヒータやファンの回転数を個々に調整できる炉であれば、エアリフロー炉でも調整は可能で、室温からはんだの溶ける(220℃)までの上下のファン回転数を下げ、その分ヒータ温度を上げる。はんだを溶かす融点以上は通常の調整のままに抑える。トップ温度は上部ヒータのトップ温度の影響を受けるが、微調整は同じく下部ヒータのトップ温度を、上部ヒータより下げることで両面リフロー時の下部の部品に対する熱影響を抑えることが可能である。

温度プロファイルの波形はあくまでも上部ヒータの熱を基板表面に取り付けられた温度センサが捉えた熱で、下部ヒータの調整は直接温度プロファイルの波形にほとんど現れてこない。調整効果の確認は、遠赤外線リフロー炉と同じく、フラックス残渣の形状(熱反応状態)とフィレット形状及び光沢と滑らかさで判断する。

はんだ付けは母材とリードの金属表面の酸化物をフラックスで除去して、溶けたはんだ(すず)と金属の間に金属間化合物を形成することで接合する。いずれにしても、フラックスを劣化させずにはんだを溶かすには、それぞれの炉の特性に合わせて調整し直す必要がある(図7)。

エアリフロー炉はそれぞれ特性が異なるので、遠赤外線+エアリフロー炉のように、画一的な調整方法は提示できないため、上下の各ヒータ、ファン回転数、コンベア速度で調整したものをX線観察して、ボイドの確認をしていただきたいと思う。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- これ板金? ちょっと何言っているかよく…第38回優秀板金製品技能フェア各賞紹介

- 「そのラダープログラム10年後も読めますか」――オムロンが描くAI活用

- 同じ原理は超高速で走る“あれ”にも! ある装置の音

- AGVか、それともAMRか……無人搬送機導入時の注意点

- DMG森精機と東大がMXセンターを設立、森氏は“機上計測”に関心

- 「深夜特急」のイラン

- 物流自動化は「入れて終わり」ではない、本社と現場の分断を越える“キーマン”とは

- ロックウェル「自律型工場」への道筋、5つのステップと7つの技術要素

- 2033年に年間1万人相当の供給体制、第1弾は手足のシンクロ可能な移動ロボ

- 鋳造/鍛造品向け切削加工AIの共同開発合意、アルムと神戸製鋼所

コーナーリンク