年代物のアナログオシロでベクタースキャンディスプレイを再現する:今岡通博の俺流!組み込み用語解説(19)(2/3 ページ)

ベクタースキャンディスプレイとして使うための校正

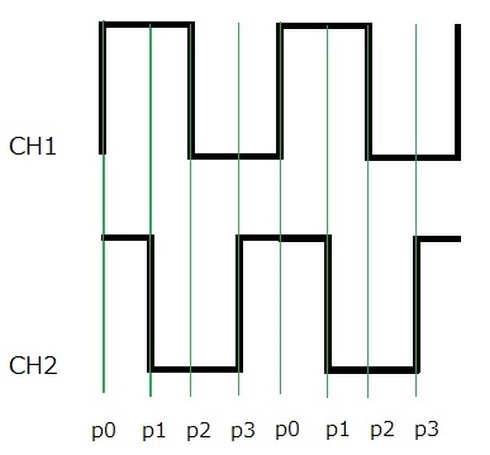

図4はオシロスコープのチャンネル1とチャンネル2に与える校正用の波形です。

図4の横軸が時間、縦軸が電圧です。波形の山の部分が約5V、谷の部分が0Vです。波形の1周期を時間方向に4分割したものをp0、p1、p2、p3とします。チャンネル1とチャンネル2の波形は4分の1フェーズをずらします。

リスト1は図4の校正用波形を生成するためのプログラムです。

1:void setup() {

2: pinMode(2,OUTPUT); // チャンネル1

3: pinMode(3,OUTPUT); // チャンネル2

}

6:void loop() {

7: digitalWrite(2,HIGH); // p0

8: delay(1);

9: digitalWrite(3,LOW); // p1

10: delay(1);

11: digitalWrite(2,LOW); // p2

12: delay(1);

13: digitalWrite(3,HIGH); // p3

14: delay(1);

}

プログラムの実行にはArduino nanoを用いました。D2とD3しか使っていないのでどのArduinoの機種でも動作させることは可能かと思います。ArduinoボードのD2をチャンネル1、D3をチャンネル2に接続します。

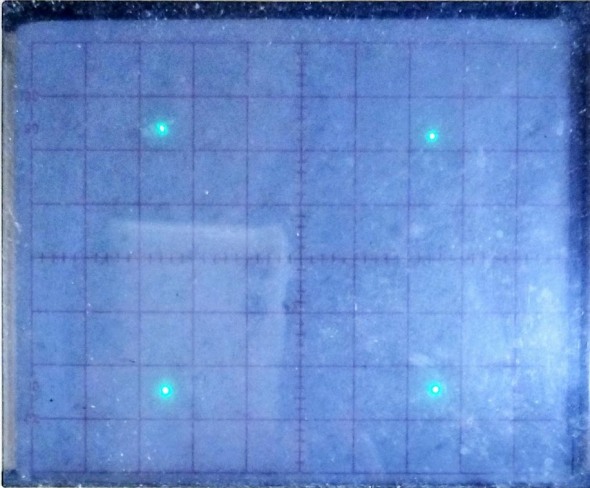

図5は校正用波形生成プログラムを動作させて電圧を入力したCS-4025の画面です。

4つの輝点が表示されています。

左上の輝点は、チャンネル1がHIGH、チャンネル2がLOWなので、リスト1の9行目のp1となります。右上の輝点は、チャンネル1がHIGH、チャンネル2がHIGHなのでp0です。左下の輝点は、チャンネル1がLOW、チャンネル2がLOWなのでp2です。右下の輝点はチャンネル1がLOW、チャンネル2がHIGHなのでp3です。

校正方法

それではリスト1のプログラムを使った校正方法を説明します。このプログラムは四方に4点の輝点を表示しますが、正しく調整されたオシロスコープだと各角輝点は正方形の頂点の位置になるはずです。また、図形の表示は画面の中央で行いたいところです。

図6はCS-4025の操作パネルです。

表示した図形を上下させるにはCH1のポジションのノブを操作します。図形を縦方向に伸縮させたい場合はCH1のVOLTS/DIVの内側のノブを操作します。図形を左右に移動させたい場合にはHORIZONTALのPOSITIONのノブを操作します。図形を横方向に伸縮させるにはCH2のVOLTS/DIVの内側のノブを調整します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク

図4 オシロスコープの校正用の波形

図4 オシロスコープの校正用の波形 図5 校正用波形生成プログラムを動作させて電圧を入力した「CS-4025」の画面

図5 校正用波形生成プログラムを動作させて電圧を入力した「CS-4025」の画面 図6 「CS-4025」の操作パネル

図6 「CS-4025」の操作パネル