従来の100万倍高速でガラス基板にレーザー加工 次世代半導体に貢献:研究開発の最前線

AGCは、東京大学 講師の伊藤佑介氏や特任助教の張艶明氏らとAGCの研究グループが、ガラスなどの透明材料を従来の100万倍の速度でレーザー加工できる新しい手法を発明したと発表した。

AGCは2025年6月12日、東京大学 講師の伊藤佑介氏や特任助教の張艶明氏らとAGCの研究グループが、ガラスなどの透明材料を従来の100万倍の速度でレーザー加工できる新しい手法を発明したと発表した。

同社は2015年に、東京大学大学院工学系研究科内に社会連携講座を開設し、ガラスの先端技術創出を目的とした共同研究を実施している。

自己修復性を持つ特殊なレーザービームを活用

米国のインテル(Intel)が2023年に、次世代型の半導体においてガラス基板を活用することを宣言して以降、ガラスへの微細加工技術の開発競争が世界中で加速している。

しかしながら、ガラスはその硬さと脆(もろ)さゆえに加工が困難だ。近年では、化学薬品などによって目的の形状を形成するエッチングを活用した加工法が期待されているが、工程の多さに伴う長い加工時間や、環境負荷が問題となっている。

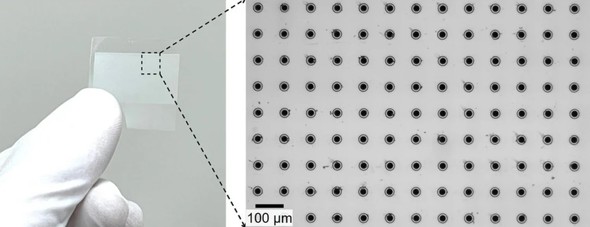

そこで、エッチングを使わない加工技術として、レーザー加工が注目されている。しかし、従来手法では、半導体用途で要求される微細な穴形状(深さ1mm以上、直径100μm以下の貫通穴)を1つ作るために、数十秒を要す。実用上、1秒間に1000個以上の微細穴を形成することが求められるため、ブレークスルーとなる技術の開発が望まれていた。

今回、東京大学の伊藤氏や張氏らとAGCによる研究グループは、レーザーの時間波形と空間波形を制御することにより、加工速度を従来比で100万倍高速化することに成功した。

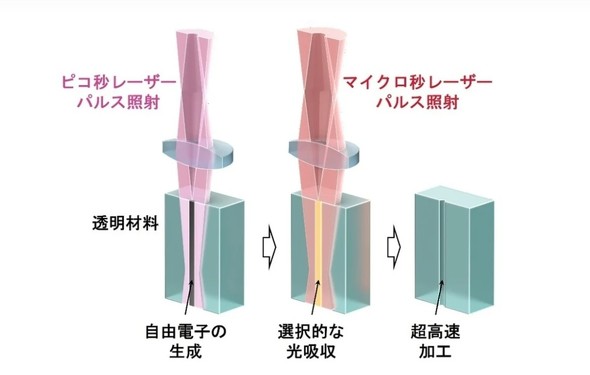

この研究に先立ち、同グループでは2018年に、ガラス内部に一時的に自由電子を生成し、光吸収性を増大させた領域のみを選択的に高速加工する「過渡選択的レーザー加工法(TSL加工法=Transient and Selective Laser加工法)」を開発していたが、半導体産業の要求を満たす速さ、形状、精密性を実現できていなかった。

今回の研究では、時間波形の制御に加え、空間波形を制御した「ベッセルTSL加工法」の開発により、速さ、形状、精密性の全てで改善に成功した。

ベッセルTSL加工法では、レーザーの空間波形をベッセルビーム(自己修復性を持つ特殊なレーザービームの1種)に整形することで、光強度分布を高アスペクト比(ここでは穴の深さと直径の比率を表す)なライン状に制御した。

時間波形については、ピコ秒(10のマイナス12乗秒)オーダーの鋭いレーザーパルスと低強度のマイクロ秒オーダーのレーザーパルスを重畳させることで、ガラス基板の表面から裏面を貫く高アスペクト比な自由電子領域を生成し、その領域のみの選択的な超高速加熱/蒸発を実現した。

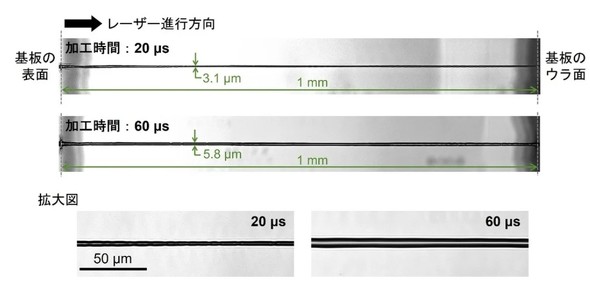

これにより、加工時間20マイクロ秒(従来比100万倍速)で、深さ1mm、直径3μmの超高アスペクト比の穴あけ加工に成功した。穴の直径は、マイクロ秒レーザーの照射時間という単一のパラメーターで制御できる。さらに、従来のレーザー加工で問題となっていた加工時のクラック(亀裂)や穴形状のゆがみがない精密な加工も達成した。

関連記事

半導体ガラス基板に10μm以下の穴あけ新技術 割れなしで高アスペクト比実現

半導体ガラス基板に10μm以下の穴あけ新技術 割れなしで高アスペクト比実現

東京大学は、半導体基板用ガラスへの極微細レーザー穴あけ加工技術を開発したと発表した。 未使用の壁面を創エネの場にする太陽光発電システム 地震でも外れにくい

未使用の壁面を創エネの場にする太陽光発電システム 地震でも外れにくい

AGCは、「2025NEW環境展/2025地球温暖化防止展」で、2025年6月1日に発売した壁専用太陽光発電システム「カベジュール」と、プレ販売中の既存建物向け太陽光発電ガラス「後付けサンジュール」を披露した。 AGCがCO2を原料としたエチレンの製造検討を開始

AGCがCO2を原料としたエチレンの製造検討を開始

AGCは、CERT systemsと、電気分解技術やCO2を原料に活用したエチレンの製造検討に関する共同研究契約を締結した。 AGCが台湾で半導体や電子材料向けのテクニカルセンターを開設

AGCが台湾で半導体や電子材料向けのテクニカルセンターを開設

AGCは、台湾の新竹で半導体や電子材料向けの化学製品のテクニカルサービス拠点「AGCケミカルズテクニカルセンター」を2024年10月に開設する。 セブン-イレブンとAGCが店舗設備向けガラス部材の資源循環に成功

セブン-イレブンとAGCが店舗設備向けガラス部材の資源循環に成功

セブン‐イレブン・ジャパンとAGCは、店舗設備のガラス資源循環に成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

コーナーリンク