デジタル基盤で地域の活力を開放 産官金で支える「立地 即 デジタル化」とは:中小製造業の生産性向上に効く! ERP活用の最前線(4)(1/2 ページ)

中小製造業向けに「経営の見える化による利益率改善」の打ち手を解説する本連載。第4回は、デジタルプラットフォームを新たなインフラとして地域の複数企業が共通プラットフォームを活用/連携することによるメリットと、地方の課題/人口減少と産業の問題を掘り下げる。

ベンチマークで「自社を知る」ところから始める

中小製造業の経営者にとって、自社の生産性や経営状況を正確に知るというのは非常に難しいことです。モノづくり/現場目線での改善は既に多くの企業でなされています。しかし「どの製品でどれだけ利益が出ているか」「どこにどれだけ投資すべきか」といった目に見えない問題は中小経営者にとって難題です。

⇒連載「中小製造業の生産性向上に効く! ERP活用の最前線」のバックナンバーはこちら

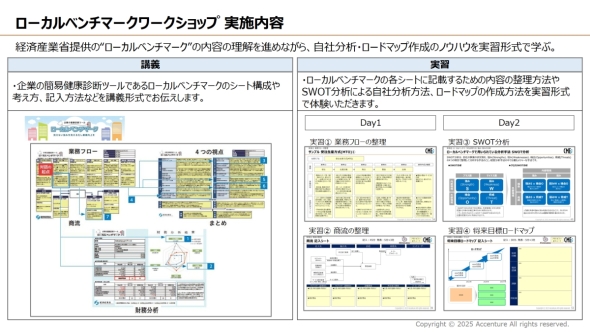

大企業においても自社データを正確に捉えられるようになったのは近年のことです。それらの先進企業は業務領域を数値化/定量化し、データに基づく経営判断を支えるインフラ整備を長年地道に進めてきました。アクセンチュアが「相乗り型ERP」である共通業務プラットフォーム「Connected Manufacturing Enterprises(CMEs:シーエムイーズ)」で支援している中小製造業でも、ERPの導入へと一足飛びに進む企業はなく、まず自社の見える化から始めます。この見える化には有効なツールがあります。経済産業省が提供する「ローカルベンチマーク(通称:ロカベン)」です。詳細は経産省のWebサイトに譲りますが「企業の経営状態を把握/評価するためのツール」として作られました。アクセンチュアはこの“ロカベン”をワークショップ形式に仕立て、コンサルタントとの対話を通じて言語化し自社の見える化の入門編として各地で開催しています。

「みんながもうかる」仕組みは、地場製造業の連携で実現する

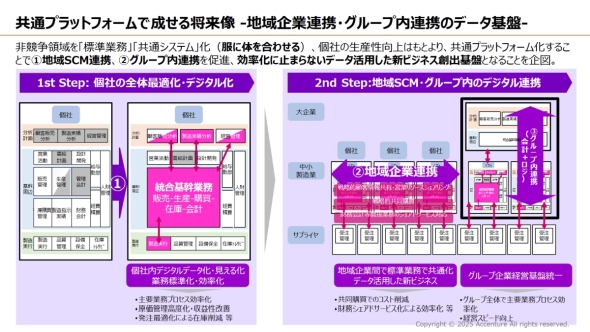

CMEsのようなERPが目指すことは経営者に適切なインプット情報を提供することに尽きます。これまで3回にわたって書いてきたように、従来個社ごとに取り組むことが常識でしたが、CMEsが目指すのは個社内はもちろんサプライチェーンの上流から下流まで一貫してデータが流れる世界です。データでつながることで、生産量/発注量/在庫をサプライチェーンで最適化することが可能になり、業界や地域の稼ぐ力を強めることにつながります。しかし多数の企業をまたがるデータ流を実現するのは容易ではありません。この取り組みは、大きく分けて2つのステップで実現されます。

第1ステップ:個社の全体最適化/デジタル化

最初にやることは個社内の業務プロセスをデジタル基盤でつなぐことです。販売、生産、調達在庫という製造業の基本がつながることはもちろん、これらの実績が経理、特に管理会計まで一気通貫でつながる状態を作ります。このような「個社の全体最適」が企業間データ連携の以前に必要な第1ステップです。

第2ステップ:地域サプライチェーンやグループ内のデジタル連携

個社の全体最適を実現した企業群がつながっていくことで、サプライチェーンは真に超効率化します。このときグループ内の企業間連携だけでなく地域内の企業同士もつながり連携していくことが重要です。

例えば、金属加工には切削加工、焼き入れやメッキ処理など幾つもの工程がありますが、地域の中ではそれぞれが専門の会社に分かれてサプライチェーン的にも分断されているのが実情です。そのため大量注文を引き受けることが難しく機会損失となることもあります。

しかし、デジタル基盤で会社間のプロセスがつながり各社の生産能力/在庫データが共有されれば各社が得意領域/工程を分担しあたかも「群」になることで大型案件も分割/分担して引き受けることが可能となります。この連携は地域企業群が「みんなでもうかる」を実現する取り組みなのです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク