“あの空母”に載っていた技術の末裔を目撃、「ボートショー2025」レポート:ジャパンインターナショナルボートショー2025レポート(2/3 ページ)

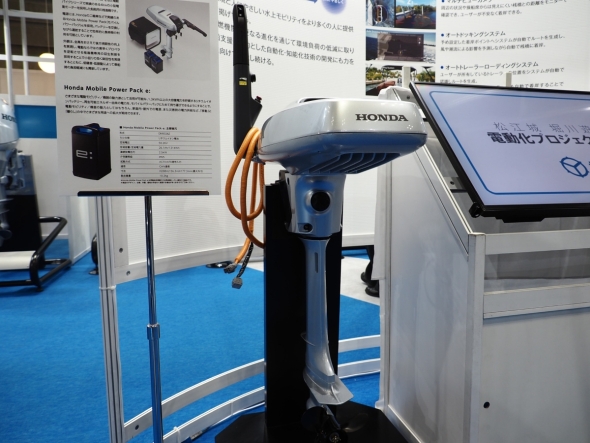

ホンダが電動推進機とモバイルパワーパックで水上モビリティを電動化

ホンダブースでは、同社が島根県松江市の堀川遊覧船で実証中の電動推進機とモバイルパワーパック(MPP)による水上モビリティの電動化ソリューションが紹介された。展示された電動推進機は、浅瀬や狭水路での運用にも配慮したコンパクト設計で、低速域でも安定した推力を発揮する仕様となっている。プロペラ配置やスロットル操作系は、既存の内燃船外機に近づける工夫がなされており、操縦感覚の違和感を抑えている。

推進機の動力源となるMPPは、ホンダが二輪車向けに展開しているリチウムイオンバッテリーを基にマリン用途向けに転用した。モジュール式で着脱可能な設計となっており、陸上での充電や交換が容易である。実証運用では、2台のMPPを交互に使用することで連続運用が可能とされ、充電インフラが未整備な地域でも活用できる点が評価されている。なお、MPPは船舶用途に限らず、陸上設備への電力供給や災害時の非常用電源としての展開も見据えている。

トーハツのブースでも開発中の電動船外機を紹介していた。業務艇対応を視野に入れた設計で、独自の冷却技術や防水構造、ガソリン船外機を意識した操作系や外観を備える。モーターの出力は4.0kWで、今までの船外機をリプレースできるように本体やスロットルデザインを既存製品に近づけている。開発担当者は「インバーターやモーター、ギアの部分などは、全て自社で開発している」と述べ、トーハツが電動推進市場への本格参入に向けて量産体制を進めている姿勢がうかがえた。

なお、ホンダとトーハツは堀川遊覧船での実証において技術協力を行っており、船体フレーム構造やJCI(日本小型船舶検査機構)認証取得に関してはトーハツが支援を提供する一方で、電動推進ユニットやシステム全体の設計はホンダが主導している。ただし、製品化や販売展開はそれぞれが独自に進めており、今後は個別の戦略に基づいた形で市場投入を図る方針だという。

“ポンと後付け”とはならぬ水素エンジン開発の課題

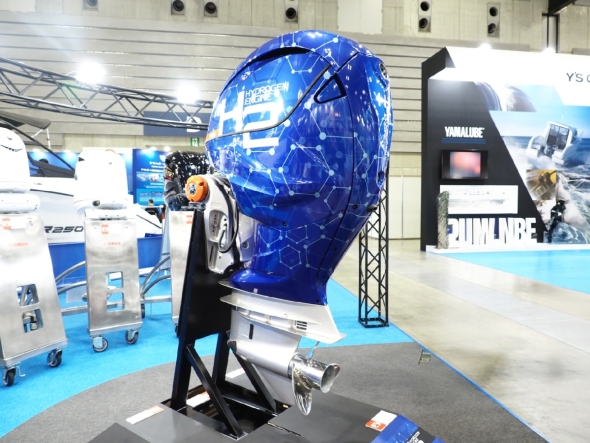

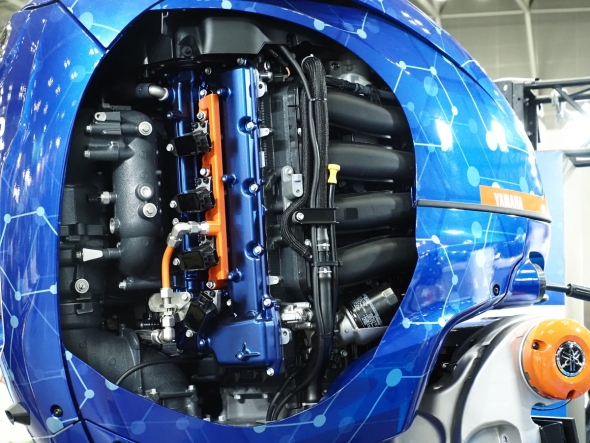

ヤマハ発動機のブースでは水素を燃料とする次世代型船外機の試作機が展示された。

既存の内燃エンジン構造をベースに、水素を直接燃焼させることでCO2を排出しないゼロエミッションを目指しており、現在は燃焼系と供給系の技術課題に取り組んでいる。ブースでは、水素ボンベや供給ラインの構造が把握できる外装カットモデル、安全設計に関する解説パネル、モックアップも併せて展示されていた。

開発担当者が「エンジンは燃料供給系を水素対応にすれば後は既存のままでいいが、水素を貯蔵するタンクが大容量になるなど船体から設計し直す必要がある」と説明するように、エンジン本体のサイズや見た目は変わらずとも、航続距離を維持するために必要なタンクサイズなど、既存の化石燃料エンジン仕様の船に水素船外機をそのまま載せ替えることは難しい。その他にも、「水素の高圧貯蔵には強度が求められる」「液体水素は断熱が難しく蒸発損失が避けられない」など、水素を燃料として使う場合に抱えるエネルギー密度や安全性とのトレードオフといった問題が残ることが示された。

ただ、それでも「使う段階でCO2を出さず排出は水だけ」「化石燃料のように黒煙が出ず排気がきれい」といったメリットがあるように、脱炭素社会に向けた船舶推進技術の一つとして高い期待が寄せられていることには間違いないという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク