機械設計の基礎はアナログに詰まっている 〜JIS製図法(その3)〜:若手エンジニアのための機械設計入門(3)(1/2 ページ)

3D CADが使えるからといって、必ずしも正しい設計ができるわけではない。正しく設計するには、アナログ的な知識が不可欠だ。連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では入門者が押さえておくべき基礎知識を解説する。第3回ではJIS製図法における「公差(サイズ公差)」や「幾何公差」について取り上げる。

連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では、機械設計を始めて間もない若手エンジニアの皆さんを対象に、機械設計で知っておくべき基礎知識や考え方などについて解説していきます。

今回からJIS製図における「公差(サイズ公差)」や「幾何公差」について解説します。

前回までは、2D図面における代表的な投影の方法について解説してきました。投影図に描かれた図形は、その形を認識することはできても、

- 形状の大きさ

- 形状の位置関係

- 許容される大きさの誤差

- 形や位置に許容される誤差

などは定義されておらず、これらを公差や幾何公差によって図面上で指示する必要があります。

公差とは

公差とは「許容される誤差の範囲」のことで、「許容される誤差の最大値と最小値との差」を意味します。

かつての日本の現場では、大きさ(サイズ)や位置のバラツキのことを一様に「寸法公差」として指示していたため、サイズと位置のバラツキを明確に分類する海外で日本の図面は通用しませんでした。

そのような背景を踏まえ、2016年に「JIS B 0401-1:2016製品の幾何特性仕様(GPS) - 長さに関わるサイズ公差のISOコード方式 - 第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめあいの基礎 Geometrical product specifications(GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 1:Basis of tolerances,deviations and fits」によって、「サイズ公差」が明確に分類されました(表1)。

| サイズ形体 | 長さまたは角度に関わるサイズによって定義された幾何学的形状 例:円筒、球、相対する平行2平面 |

|---|---|

| サイズ公差 | 上の許容サイズと下の許容サイズとの差 |

| 上の許容サイズ | サイズ形体において、許容できる最大のサイズ |

| 下の許容サイズ | サイズ形体において、許容できる最小のサイズ |

| 表1 大きさを示す公差はサイズ公差として明確化 | |

では、寸法公差として指示されていた“穴の位置の公差”はどうなったのかといえば、サイズ公差ではなく「位置の公差」として示すことが標準化されました。位置の公差をWebで検索してもそのものズバリを示す検索結果を得ることはできませんが、筆者は以下のように解釈しています。

位置の公差とは(筆者解釈)

・データムに関連した幾何学的に正確な位置に対してのバラツキの許容限度の領域を示す

・サイズではない形や位置に許容される領域を示す幾何公差

しかしながら、現場によってはサイズ公差と位置の公差による示し方ではない描き方が今でも行われています。

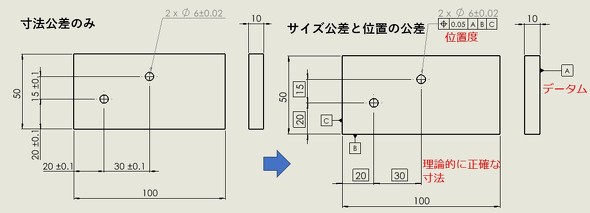

参考として、2016年以降求められるようになった図面例を示します(図1)。

以降、この図に記載された「データム」や、□(四角)で囲まれた理論的に正確な寸法、「位置度」といわれる幾何公差の理解を深める上で、もっと基本的なお話を進めていくことにします。

公差はなぜ必要なのか

部品の形体を決めたり、機能を満足する部品間の関係性を定めたりなど、設計者が部品単体やアセンブリを設計する際に、制約として与える数値が公差です。

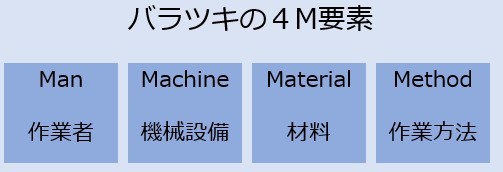

サイズ形体として図面上で数値を指示しても、実世界の中でモノを作ろうとした場合には必ず(大小の差はあれど)バラツキが生じます。このバラツキを抑制し、要求される機能を満足させるための制約条件が公差です。なお、バラツキを生む要因には「バラツキの4M要素」があります(図2)。

このような目的で公差が必要とされてきました。続いて、位置の公差を示す幾何公差がなぜ必要なのかを説明します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

図2 バラツキの4M要素

図2 バラツキの4M要素