900℃の赤熱外筒でスポンジチタンを製造! 茅ヶ崎工場の作り方を披露:工場ニュース(1/3 ページ)

東邦チタニウムは、神奈川県茅ヶ崎市の茅ヶ崎工場で見学会を開催し、同工場の概要やスポンジチタン製造工程の一部を紹介した。

東邦チタニウムは2025年2月26日、神奈川県茅ヶ崎市の茅ヶ崎工場で見学会を開催し、同工場の概要やスポンジチタン製造工程の一部を紹介した。

スポンジチタンの生産能力は年間2万5200トン

同社は、銅製錬大手の日本鉱業(現:JX金属)、チタン製錬の優れた技術者で大阪特殊製鉄所(現:大阪チタニウムテクノロジーズ)の創業者である石塚幸次郎氏とその息子である石塚博氏、チタンの将来性に注目していた第一物産(現:三井物産)の三者合弁で1953年に設立されたの非鉄金属メーカーだ。

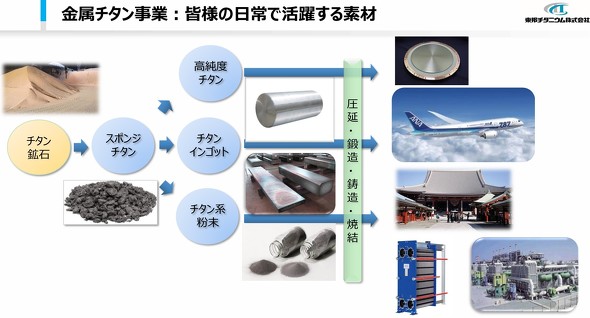

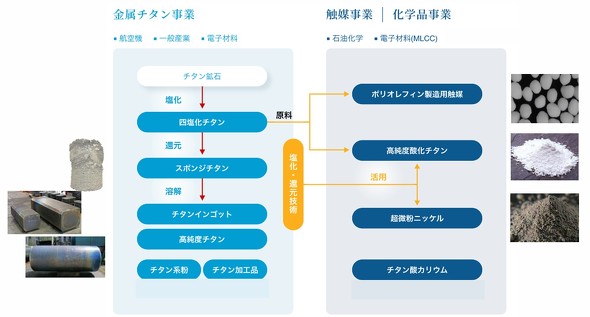

2024年3月時点で同社の従業員数は1195人(2024年3月末時点)で、金属チタン事業、触媒事業、化学品事業、新素材事業を展開。金属チタン事業では、チタン鉱石を塩化した四塩化チタンを還元しスポンジチタンを作り、これを溶解したチタンインゴットや高純度チタン、チタン系粉末に圧延、鍛造、鋳造、焼結を行い、航空機や電子材料のメーカーと一般産業に販売している。

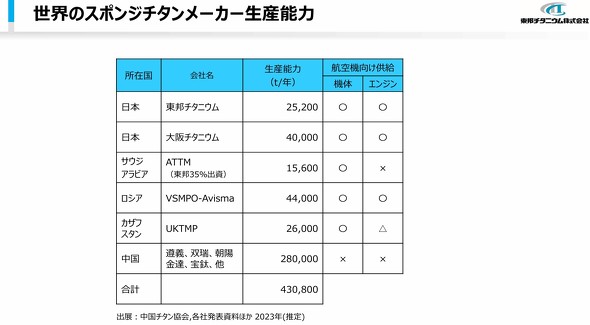

世界のスポンジチタンメーカーの生産能力に関して、東邦チタニウムは年産2万5200トン(t)、大阪チタニウムは年産4万t、サウジアラビアのATTMは年産1万5600t、ロシアのVSMPO-Avismaは年産4万4000t、カザフスタンのUKTMPは年産2万6000tとなっている。一方、中国の遵義、双瑞、朝陽、金達などを合わせると、中国だけで年産28万tとなる。

東邦チタニウム 茅ヶ崎スポンジ製造部長の中島悟氏は「チタン鉱石の原産国はカナダ、インド、アフリカだ。チタン鉱石の主なユーザーは中国で、ユーザーの9割がピグメント顔料の原料としてチタン鉱石を利用している。現在は中国の経済が不調なこともあり、市場ではチタン鉱石の供給が過多となっている。そのため、2022年を価格のピークに下がり続けており、購入しやすい状況にある」と語った。

航空機1機当たりのチタン使用量に関して、東邦チタニウムの推定によれば、「ボーイング737」は18t、「ボーイング747-8」は68t、「ボーイング767」は10t、「ボーイング777」は64t、「ボーイング787」は91t、「エアバスA319」は12t、「エアバスA320」は12t、「エアバスA321」は12t、「エアバスA330」は12t、「エアバスA350」は84t、「エアバスA380」は107t。

触媒事業/化学品事業では、チタン酸カリウムやニッケルペレットを原料とした超微粉ニッケルの他、チタン鉱石を塩化した四塩化チタンを原料に生産したポリオレフィン製造用触媒やポリプロピレン(PP)製造に必要な触媒、高純度酸化チタンを、石油化学と電子材料のメーカーに販売している。

超微粉ニッケルは、東邦チタニウム独自の化学反応技術で10mmのニッケルペレットを200nmの微粉にしたもので、電流を安定させる積層セラミックコンデンサー(MLCC)の内部電極に採用されている。

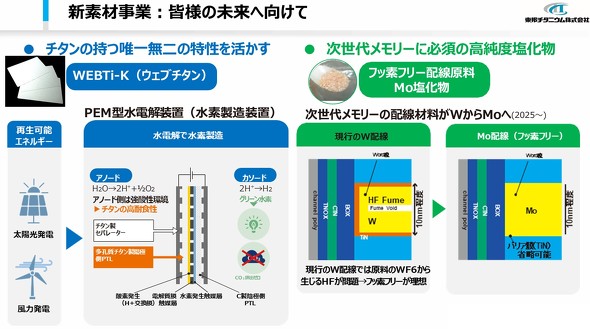

新素材事業ではウェブチタン「WEBTi-K」やフッ素フリー配線原料「モリブデン(Mo)塩化物」を展開している。

WEBTi-Kは、通液性/通気性、電気伝導性といった金属多孔質体の特徴と、チタンならではの高耐食性を併せ持つ材料だ。同材料は、高腐食性環境に耐える電極材料やフィルターなどでの使用が想定されている。特に、高耐食性が求められるPEM(Polymer Electrolyte Membrane)型水電解装置の多孔質チタン製陽極側多孔質輸送層(PTL)での活用が期待されている。

Mo塩化物はフッ素フリーや配線金属の拡散を防ぐスズ(TiN)膜の省略を実現し、次世代メモリの配線材料として期待されているものだ。現行のメモリで採用されているタングステン配線では原料のフッ化タングステン(WF6)からのフッ化水素(HF)発生が問題となっている他、配線はバリア膜としてTiN膜を利用している。

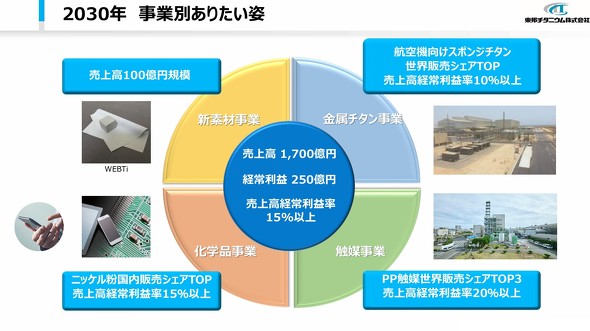

東邦チタニウムでは2030年におけるありたい姿として、売上高1700億円、経常利益250億円、売上高経常利益率15%以上を掲げている。事業別では、金属チタン事業で世界販売シェアトップと売上高経常利益率10%以上を、触媒事業でポリプロピレン(PP)触媒の世界販売シェアトップ3と売上高経常利益率20%以上を、化学品事業でニッケル粉の国内販売シェアトップと売上高経常利益率15%以上を、新素材事業で売上高100億円規模を目指している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- AGCが減収増益、化学品などが不調もモビリティー向け製品が国内で好調

コーナーリンク